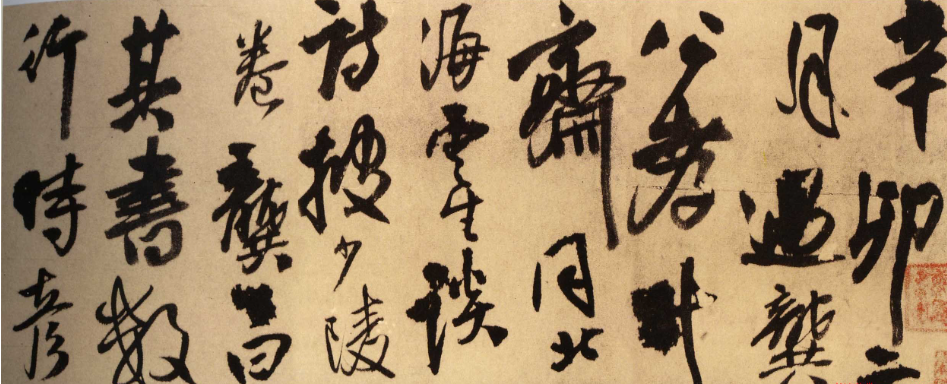

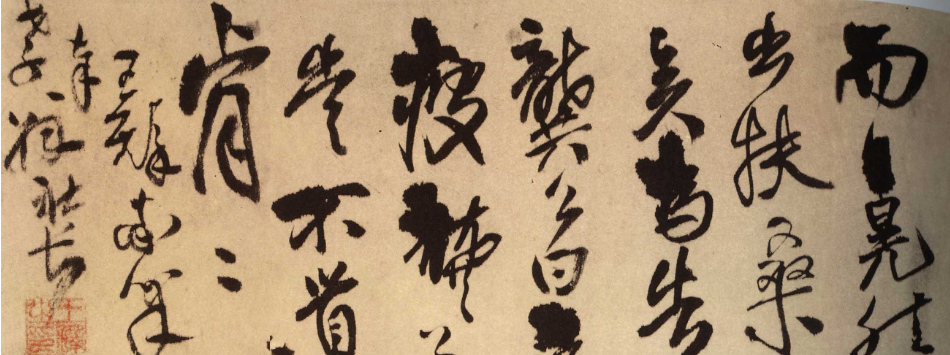

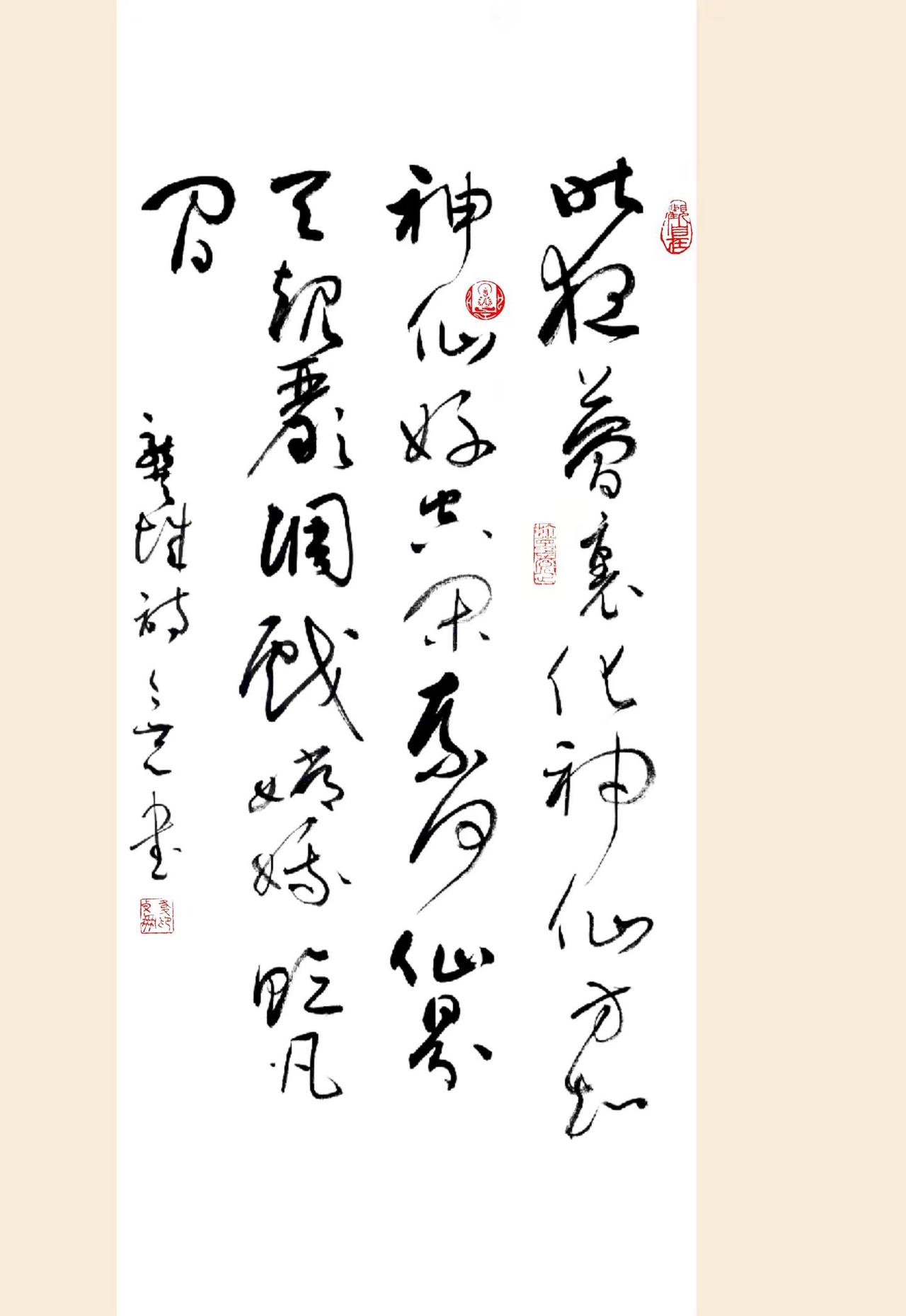

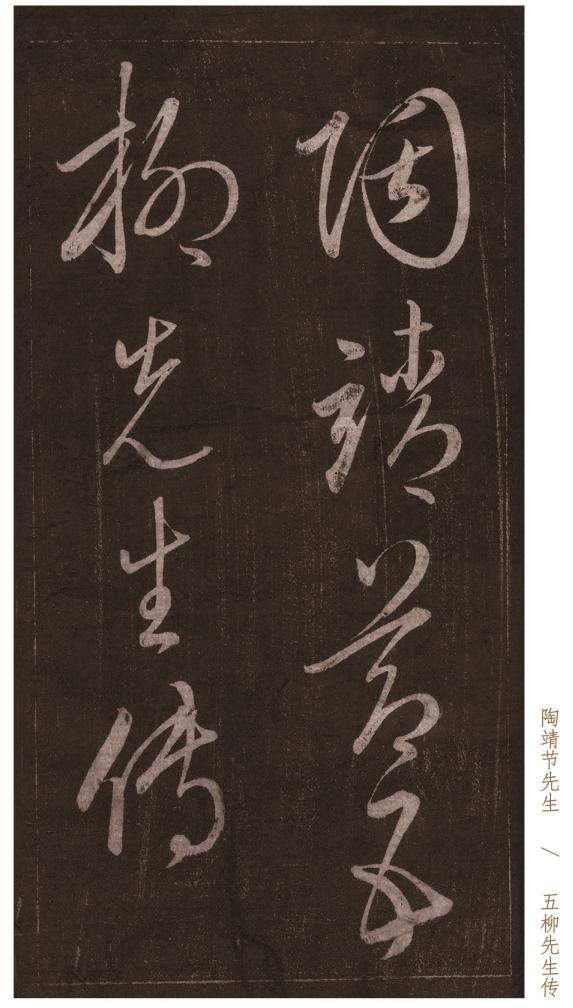

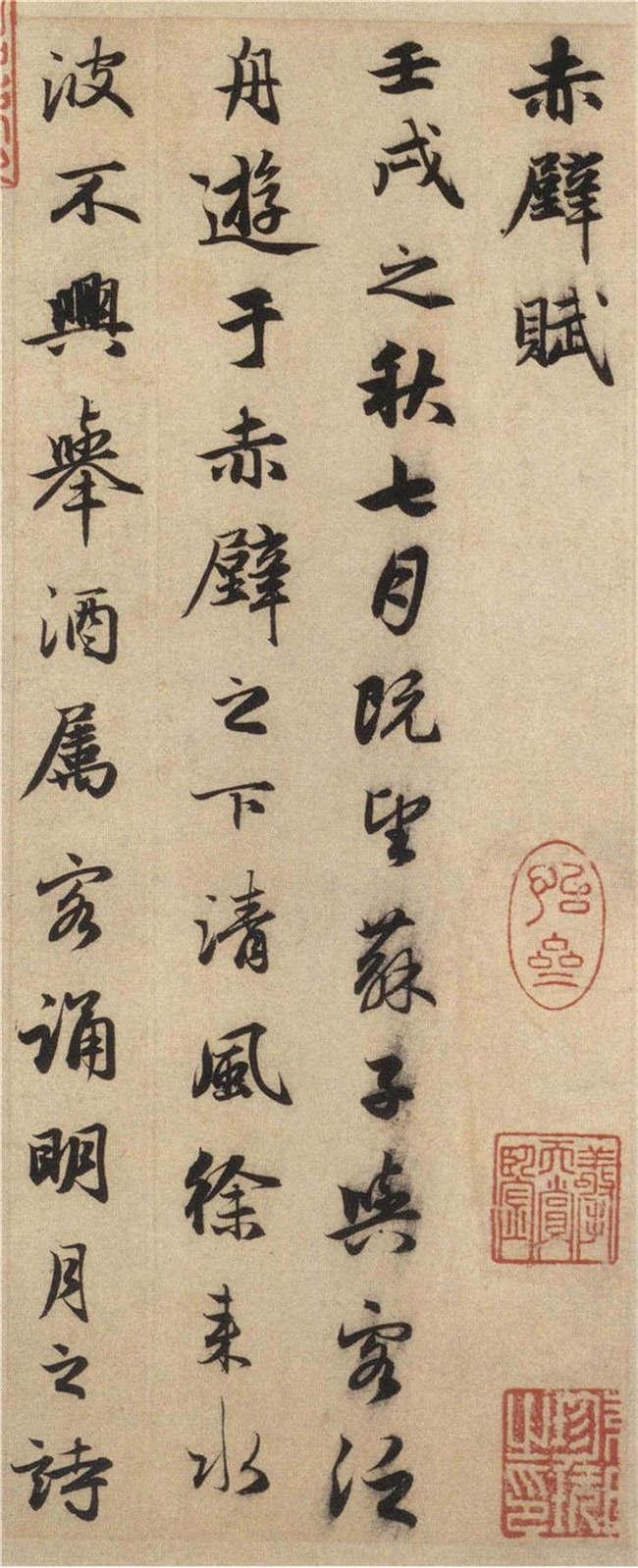

哎,你有没有那种感觉——看到一幅行书作品,第一眼就觉得“这字写得真带劲”,但具体哪儿好,又说不上来?今天咱就唠唠王铎的行书横卷《奉龚孝升书》。别看这作品名听着文绉绉的,里头藏的笔法门道,可比武侠小说里的武功秘籍还精彩!咱不扯历史故事,也不聊王铎这人咋样,就纯粹从书法技法的角度,掰开揉碎了讲讲,它到底牛在哪儿。笔法的“拧转”与“发力点”王铎这卷行书,最扎眼的就是他用笔的“拧劲儿”。普通人写字,笔尖多是平铺直叙,但他偏不——笔锋像拧毛巾似的,一边行进一边绞转,比如横画起步时常带个“切笔”动作,像打拳前先蓄力,再猛地弹出去。这种“绞锋”技法,能让线条中段不单薄,反而充满筋骨感,就像拉面师傅手里的面条,中间是实心的,嚼着有韧劲。再说发力,王铎特别擅长“顿挫提按”。毛笔在他手里不是匀速滑行的,而是时快时慢、时重时轻:重按下去时墨色浑厚,轻提起来时线条如丝,一笔之内就能看出呼吸节奏。你要是临过帖,肯定懂那种“手抖心慌”的感觉——因为他的笔锋变化太密,稍不留神就跟不上。建议练的时候先慢放视频(如果有),盯住他转折处那个“回锋”小动作,那是他调整笔锋方向的秘密开关。墨色的“枯湿浓淡”与节奏控制如果说笔法是骨架,墨色就是血肉。王铎在这卷里玩墨玩得那叫一个溜!你细看,有的字墨浓如漆,几乎能滴下来;有的字却干擦飞白,像秋风扫过的枯枝。这种强烈对比不是偶然,而是刻意设计的“节奏点”——浓墨处多是结构支点,比如“龚”字的撇画;枯笔则常出现在长竖或连绵处,比如“升”字最后一笔,像跑百米后喘了口气。更绝的是,他蘸一次墨能连写七八个字,从湿润到干枯,全程自然过渡,没有“断层”。这要求手腕控墨极稳,还得预判纸的吸墨速度。咱自己写字时不妨试试:蘸墨后别补笔,一口气写到底,感受下墨色从“饱”到“渴”的过程,慢慢就能摸到这种节奏感。

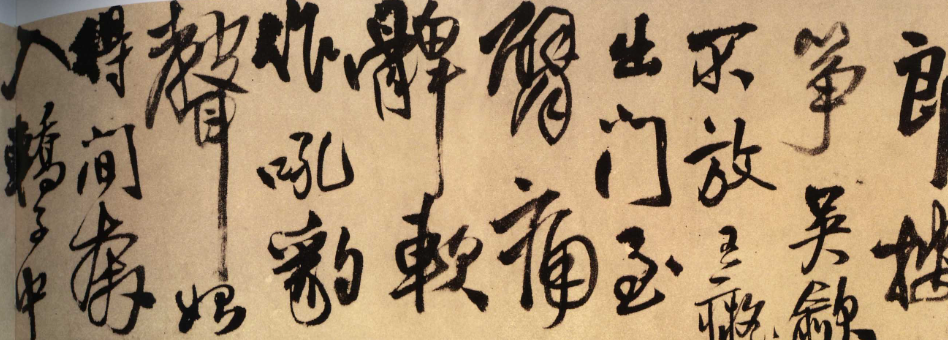

章法的“错位”与“气脉贯通”很多人临王铎,光盯着单字,却漏了他最牛的“组团打架”本事。这卷里,字和字很少端正对齐,而是左右摇摆、上下错落,像一群人走路,看似散乱,实则用一根 invisible 的线牵着。比如“书”字突然放大,挤占下一行空间,逼得后续字组侧身避让——这种“争让关系”让整行活了起来。还有个细节:他的行轴线是波浪形推进的,而不是直线。你拿尺子比着看,会发现字的重心忽左忽右,但整体又串成一条蜿蜒的河。这种布局能避免“算盘子”式的呆板,尤其适合横卷欣赏。练的时候可以先把字组圈出来,观察他如何用“牵丝”和“笔势”把三五个字捏成一个小团队,再琢磨团队之间怎么打招呼、递眼神。从临摹到创作的实战建议看完这些技法,可能有人会问:“那我该咋学?”首先,别一上来就通临整卷!王铎的字好比高度白酒,猛灌容易醉。建议挑出三五个字反复“啃”——比如选个带绞转的横、带枯笔的竖,拆解动作,像慢镜头回放一样练。其次,工具得匹配。生宣吸水快,适合表现他的枯笔,但新手很难控制,不如用半生熟纸找感觉;笔选兼毫,既有弹性又蓄墨。最重要的是:练的时候别求“像”,先求“懂”。他某个转折为什么非要扭一下?很可能是为了给下一笔留位置。懂了这层逻辑,将来自己创作时,就能灵活套用这种“前瞻性”布局思路。最后提醒一句:王铎的险峻建立在扎实传统功底上。如果楷书基础弱,直接学他可能写成“乱麻”。先打好欧阳询、颜真卿的架子,再来找王铎“蹦迪”,才不容易摔跤。