许多的玄幻修真小说,或多或少都会提及“气运”一词。

看着像是虚无缥缈的玄乎事,但在古人眼中,这是一套贯穿华夏三千多年的王朝的“运作”系统。这套气运之说,有形而上学的哲学内涵,也有完整的实操措施,并且还有相应的“警示”机制。

而关于王朝的“气运”或者说是“国运”的说法,有三大核心内容环环相扣,影响着王朝的兴衰更替。

第一核心:王朝气运的根本来源—天命所归

什么是天命所归?即“上天”授予君主统治天下的权力(“天命”)。

就好像现在开公司,要获得营业执照一样。古代的皇帝登基也需要获得上天颁发的“执政”许可。

《尚书》里说得明白:"皇天上帝,改厥元子"。老天爷可是会随时更换代理人的。

而孟子给出的注释是"天视自我民视,天听自我民听",把抽象摸不着的“天命”和具象的“民意民心”捆绑在一起。民心是否向背,决定了王朝的天命是否转移。

第二核心:维持王朝气运的根本是——德政

获得天命后,如何维持?核心在于君主和统治集团必须施行德政(仁政),爱护百姓,勤政廉洁。《尚书》中说:"皇天无亲,惟德是辅"。皇天不偏爱任何人,只辅助有德行的人。

《左传·僖公五年》:“黍稷非馨,明德惟馨。祭祀的供品再丰盛,也比不上实打实的德政建设。

后来阴阳家的邹衍提出五德终始说",每个朝代都对应“金、木、水、火、土”中的一“德”。朝代的更替遵循五行相克(如周火德,克商的木德)或五行相生(如汉朝曾自认火德,认为秦是水德,不合正统)的规律。

如果统治者失德(暴虐、荒淫、奢侈),就会失去上天的眷顾,气运也会随之衰减。

第三核心:气运的征兆与警示—— 灾异与祥瑞

古人相信,人事会感应天地。王朝政治清明、气运昌隆时,会出现“祥瑞”(如麒麟、凤凰、甘露、嘉禾等)。这也就是为什么绝大多数的皇帝都喜欢“祥瑞”,毕竟有祥瑞出,证明皇帝做得不差,属于自欺欺人的做派。

而一般出现地震、日食、洪水、大旱等自然灾害,就代表政治昏暗、气运开始衰败。董仲舒把天人感应和国家气运绑定在一起:"国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之"。

所以时常文臣们碰到这种灾异时,会想着要皇帝下“罪己诏”,把责任全部推给皇帝身上。可作为具体治理者的文臣武将却没有“维持”好王朝“气运”,可他们却完全“不粘锅”。

灾异出现,意味着皇帝有做得不对的地方,需要反省和改正,不然王朝就会走向灭亡。这也就不难理解为什么历代正史的《五行志》、《天文志》中充满了对各类异常现象与朝政得失关联的记录和解读。

除了灾异和祥瑞,气运的盛衰会通过一些非常具体的历史现象表现出来。

比如出现明君和优秀的继承人,是气运盛的标志;如果出现幼主、昏君、暴君、继承人危机频发,则是气运衰的征兆。

如果政治清明,出现贤臣、能臣、忠臣,那王朝气运旺盛;反之出现奸臣、佞臣,吏治腐败,则王朝气运衰败。

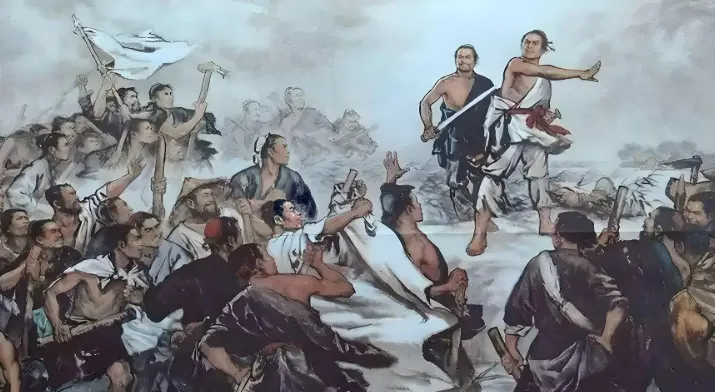

如果百姓安居乐业,民心归附,是气运盛;反之民不聊生,农民起义爆发,那王朝气运则衰败到极致,随时崩溃。

所以说,气运这东西,哪里是虚无缥缈的运气?

这是古代中国为政权披上合法性的外衣,又给君主套上紧箍咒,更是古人解释了为什么"其兴也勃焉,其亡也忽焉"的历史周期律。这便是古人想出来的政治智慧。