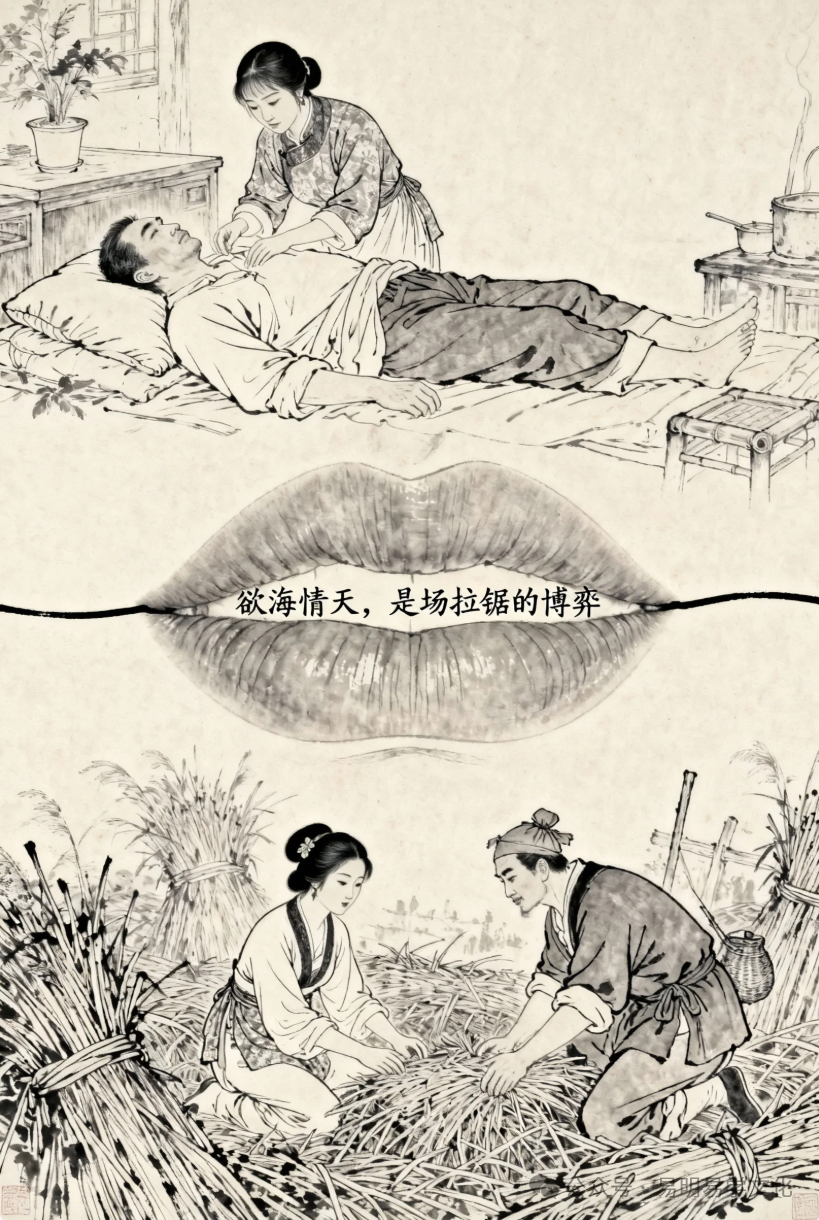

上唇是情根扎土,下唇是欲海扬波,唇间那道浅浅沟壑里,竟盘桓着高密东北乡麻家三代的风流债、因果缘。

腊月的风是淬了冰的刀子,刮过白花花的盐碱地,卷着碎雪沫子"啪嗒啪嗒"抽在糊着麻纸的窗棂上。煤油灯的光晕在土坯墙上晃,麻五爷蹲在炕沿,烟杆咬在嘴里没点燃,眼神像钩子似的,缠在刚过门三天的儿媳杏枝身上。这闺女模样周正,说话也低眉顺眼,唯独那嘴唇长得扎心——上唇薄得像裁纸刀,下唇却厚嘟嘟的,像刚蒸好的糯米糕,泛着润气。

麻五爷心里猛地一沉,烟杆差点掉在炕席上。老辈人传下的话突然钻出来:"上唇主情,下唇主欲,下唇厚过唇瓣的,是要在欲海里打转转的命!"他还没琢磨透,院外就炸开了麻小五的吼声,粗嘎得像破锣。

门"哐当"被踹开,麻小五揪着杏枝的头发闯进来,姑娘的发髻散了,头发乱蓬蓬地贴在脸上,却不见半分哭相。嘴角甚至还挂着点笑意,下唇被牙齿咬得充血,红得像燃着的火炭。"爹!您看看您这儿媳妇!刚过了门就爬墙!"麻小五气得浑身发抖,抄起门后的扁担就要打。

麻五爷抡起烟杆拦住他,烟油子溅在地上。"你疯啥?"他刚要骂杏枝不知廉耻,姑娘却猛地抬起头,月光从窗纸透进来,正落在她上唇那颗朱砂痣上,红得像要滴出血。"爹,您别骂我。"杏枝的声音不高,却像针似的扎人,"您当年,不也因为下唇厚,把小五的亲娘逼得跳了河?"

一、唇薄唇厚,皆是心田风水

外婆活着时总说,嘴唇是心田的堤坝,情和欲都从这儿过,坝高坝低,全看唇上的厚薄。上唇管着情分深浅,下唇攥着欲望轻重,差上一分半毫,命数就隔了座山。

麻五爷的亲姐大娟,就是上唇厚的命。她那上唇长得饱满,像卧在唇边的蚕宝宝,下唇却干瘪得没一点肉。十八岁嫁到河对岸的李家,刚过一年,丈夫就从房上摔下来,瘫在了炕上。这一瘫就是十年,大娟端屎端尿,缝补浆洗,家里家外挑着担子,从没跟人喊过一声苦。

村里的光棍汉们常在她家门口晃悠,说些荤话打趣:"大娟啊,守着个瘫子图啥?跟了我,保你吃香的喝辣的。"大娟从不搭话,只是抿紧上唇,嘴角扯出一道坚毅的弧。那弧光里藏着劲,像老玉米的筋:"情字比欲字重,炕头再冷,心里的火苗不能灭。"

而下唇肥厚的女人,仿佛天生就扛不住欲望的潮。前村的豆腐西施,下唇长得像熟透的水蜜桃,粉嘟嘟的,眼角总含着点水汪汪的春意。她男人是跑船的,三年五载不回家,家里的豆腐摊全靠她撑着。可没过多久,就有人撞见她和走街串巷的货郎,在村西的草垛里滚作一团。

事发后,男人提着刀要砍她,她却没躲,只是伸出舌尖舔了舔下唇,冷笑一声:"肚子饿了要吃饭,心里空了要填,饿久了,还不许人找口热食吃?"

最玄的是唇色的变化。村东的赵寡妇,原本下唇是淡粉色的,不知咋的,突然冒出颗黑痣,越来越黑,像沾了墨。不到半年,就查出了子宫痈症,疼得在床上打滚。临死前,她攥着外婆的手,气若游丝:"这痣......是欲火烧穿的洞......烧得我五脏六腑都烂了......"

二、唇上痣,是命中藏的刺

杏枝上唇那颗朱砂痣,像颗红豆嵌在唇瓣上,外婆见了就叹气。她翻出压箱底的旧相书,指尖划过泛黄的纸页:"上唇痣,情劫至。这类人命里带煞,最易遇着负心汉,偏又像飞蛾扑火,一头扎进去。"

镇上学堂周先生的女儿,就应了这话。那姑娘生得文静,上唇正中央有颗小米粒大的痣,说话都带着书卷气。她十七岁那年,恋上了下乡的知青,把自己攒的嫁妆钱全拿出来,供他读书写字。知青回城前,抱着她哭,说等站稳脚跟就来接她。

可这一等,就等成了空。后来有人从城里捎信,说那知青娶了教育局主任的女儿,日子过得红火。姑娘没哭没闹,只是把知青写的信烧了,连夜投了村东的井。第二天捞上来时,她怀里还揣着张红纸,上面是她自己写的"情深不寿",泪痕把字迹泡得发皱。

而下唇带痣的,多半缠上欲孽。杀猪匠刘胖子,下唇右侧有颗黑痦子,比黄豆还大,他总说这是"福痣",却整日流连镇上的暗门子,挣的钱全砸在了脂粉堆里。后来他得了脏病,舌头烂了半截,话都说不清,临死前躺在病床上,指着自己的下唇啊啊比划,眼里全是悔意,又像在诅咒那管不住的欲望。

三、唇形如卦,驮着父辈的债

杏枝的话,像块石头砸进麻五爷的心窝,把最不愿提的往事全翻了出来。他自己是"覆船口",嘴角往下耷拉着,相士早说过这是克父的相:"上唇歪斜,父星早陨。"果然,他十岁那年,爹在村西挖井,刚下到井底,就遇上塌方,被埋在了黄土里。

麻五爷年轻时,下唇也厚,性子烈,欲望也重。小五的亲娘是邻村的绣娘,性子软,上唇薄,情根浅。他嫌她闷,嫌她不懂风情,整日跟村里的寡妇眉来眼去。绣娘劝过他几次,他反倒骂她泼妇,拿起烟杆就打。后来绣娘在河边洗衣时,不知怎的就掉了下去,捞上来时,嘴唇还是青的,上唇那道被烟杆砸出的疤,格外显眼。

而麻小五的爷爷,也就是麻老三,却是另一副模样。他上唇生得端正厚实,下唇却薄得像张纸。麻老三一辈子就守着一个女人,就是小五的奶奶。奶奶病逝后,媒人踏破了门槛,他却摆摆手,说啥也不续弦。晚上睡觉,就抱着奶奶绣的枕头,枕头套都磨破了边。

"上唇厚,情根深。"他常对年幼的麻五爷说,"心里栽了棵树,就不能让杂草乱生根。"麻五爷那时候听不懂,直到老了,才明白这话里的重量。

唇形还管着口才。以前的公社书记,上唇棱角分明,像刻出来的似的,讲话时字字如钉,砸在人心里响。那年大旱,他站在土台上喊了半天,全村人扛着锄头就上了山,连夜修起了水库。而村小学的校长,是个姑娘家,口若樱桃,唇瓣小巧饱满,说话细声细气的,却像春风化雨,孩子们都爱围着她转,再调皮的娃,到她跟前也乖了。

四、欲海情天,是场拉锯的博弈

杏枝终究还是跟木匠王跑了。那天早上,麻小五发现炕是空的,桌上留着半块啃剩的玉米饼,还有个红布包,里面是他给她扯的花布。消息传开,麻小五成了高密东北乡的笑柄,走到哪儿都有人戳脊梁骨。他开始酗酒,白酒就着生地瓜干喝,嘴唇裂得全是口子,渗着血珠,像干涸的河。

直到那年春天,逃荒的秀姑路过村子。这姑娘面黄肌瘦,却生了副好嘴唇——上唇丰润,下唇微薄,是外婆说的"重情寡欲"的相。秀姑看他可怜,就用路边挖的苦菜根熬水,给他润唇。"唇干是心火旺,"秀姑一边给他擦嘴唇,一边说,"得用黄连泄泄火,心净了,唇就润了。"

秀姑嫁给麻小五后,家里的日子渐渐有了起色。她学着种棉花,学着喂猪,把院子收拾得干干净净。麻小五不再酗酒,跟着邻村的人去学养鱼,后来承包了村里的鱼塘,日子过得像塘里的鱼,滋滋润润的。他的嘴唇也渐渐饱满起来,泛着健康的红色。

而杏枝的结局,是货郎从城里捎回来的。她说木匠王嗜赌,把她卖给了窑子。在窑子里,她涂着厚厚的胭脂,红唇像腐烂的樱桃。最后一次接客时,不知怎的,她突然咬断了客商的喉咙,鲜血溅满了墙,她倒在血泊里,下唇还带着一丝诡异的笑。

外婆听到消息时,正在纳鞋底,针在手里顿了顿:"欲海浮沉,终究是要溺毙的。你看那下唇太厚的,就像船装了太重的货,风一吹就翻,迟早要沉在浪里。

"

尾声:唇齿间的因果

麻五爷临终前,把麻小五叫到炕前。他老得脱了形,嘴唇都萎缩了,指着自己的上唇,气若游丝:"咱家三代男人,上唇都薄,情浅福薄。到你这儿,总算厚实了......秀姑是你命里的堤坝,可千万别丢了。"

如今,麻小五的孙女在城里读大学,寄回来的照片上,姑娘笑得灿烂,上下唇匀称得像新月,不薄不厚,刚刚好。她说毕业后要当心理咨询师,帮那些被情感和欲望困住的人,调和心里的天平。

麻小五把照片贴在堂屋的墙上,阳光照在照片上,姑娘的嘴唇泛着光。他想起外婆说的话,突然明白,唇间的厚薄或许会被时代磨平,可情与欲的博弈,从来都没停过,它藏在每一张翕动的嘴唇里,藏在每一颗跳动的心里,生生不息。

注:本文融合传统相学中"上唇主情,下唇主欲""唇痣吉凶"等民间说法,以文学笔法探讨情感、欲望与命运的辩证关系。文中案例均含象征意义,旨在引发思考,请理性看待传统相学文化。