编者按:

五十年砚边深耕,金熙长先生以“五重楼阁”为喻,拆解书法修行的核心门道。从打牢规矩根基到养成独特风格,自溯源汉魏觉醒到契合天道自然,最终回归生活滋养人心,先生既点破当下书坛的认知误区与教育局限,更讲透了“以笔墨修心、以书道育人”的完整路径。这不仅是资深书家的真心分享,更是通往中国文化核心的实用指南,愿每位学书人都能于笔墨间找准方向、滋养心灵,读懂书法超越技法的时代意义。

原文标题:

从笔墨到心灵:我的书法修行五重楼阁说

作者:金熙长

常有家长与年轻朋友问我:学金先生,学习书法,究竟怎样才算学成了?当我回顾自己近五十年的砚边生涯,再看当今书坛的诸多现象,深感有必要将我的思考作一系统梳理。书法,绝非简单的写字技巧,它是一条通往中国文化核心的修行之路。在此,我愿以“五重楼阁”为喻,与诸位分享我的体悟。

第一境:规矩之门 —— 习得法度,工在笔墨

这第一层楼,是书法的根基,我称之为 “学法度,工笔墨” 之境。在此阶段,学习者如同幼儿学步,首要任务是掌握正确的执笔、运腕方法,将点画、结构的基本规范内化于心,外化于手,能写得一手工整、端正、美观的汉字。这是我们教育体系中最成熟的一环,孩子们能于此境站稳,已属难能可贵。

然而,此境最大的陷阱,便是“以一楼之见,妄断三楼之风”。我见过太多人,包括一些所谓的“书家”,一旦自己的字写得规范美观了,便习惯于用自己的审美尺子去丈量一切作品。凡是不符合自己认知中“漂亮”标准的,便斥之为“丑书”、“乱来”。这好比一个人只见过庭院中的方塘,便断定波涛汹涌的大海是“混乱”的。此乃“所知障”,用自己的喜爱去评判世界,是艺术认知上最大的悲哀。若不能破除此障,则永无登楼之日。

第二境:审美之窗 —— 入古出新,艺在风格

能登上二楼,意味着从“书写”迈入了“书法艺术”的门槛。此境的核心是 “入古出新,艺在风格”。书写者开始潜心深入某一家、某一帖,无论是追寻王羲之的秀逸潇洒,还是沉浸于颜真卿的雄浑刚健,其笔墨都有了明确的审美归属与风格取向。能于此境精熟者,已是书坛佼佼者。

但当今的书法美术教育,于此境却存在巨大误区。其根源在于编选者自身的眼光与水平的局限。教材的推荐往往局限于一条狭窄的“安全”路径:学楷只推唐楷,学行草只崇二王,学隶只重《曹全》《史晨》等秀美一路。 这无形中为学习者构筑了一道审美的“围墙”,使他们无从得知,在唐楷之外,尚有钟繇的朴茂;在二王之下,尚有汉简的率真;在《曹全》之旁,更有《张迁》的方劲、《石门颂》的开阖!这种教育,好比只给学生吃精细的甜品,却让他们错过了五谷杂粮的厚实与山珍海味的博大,导致审美“偏食”,根基浅薄,气象难开。

第三境:溯源之悟 —— 直取汉魏,妙在拙丑

因此,我极力倡导书学者要奋力攀上第三层楼。这是一次关键的“溯源”与“觉醒”,其核心是 “直取汉魏,妙在拙丑”。

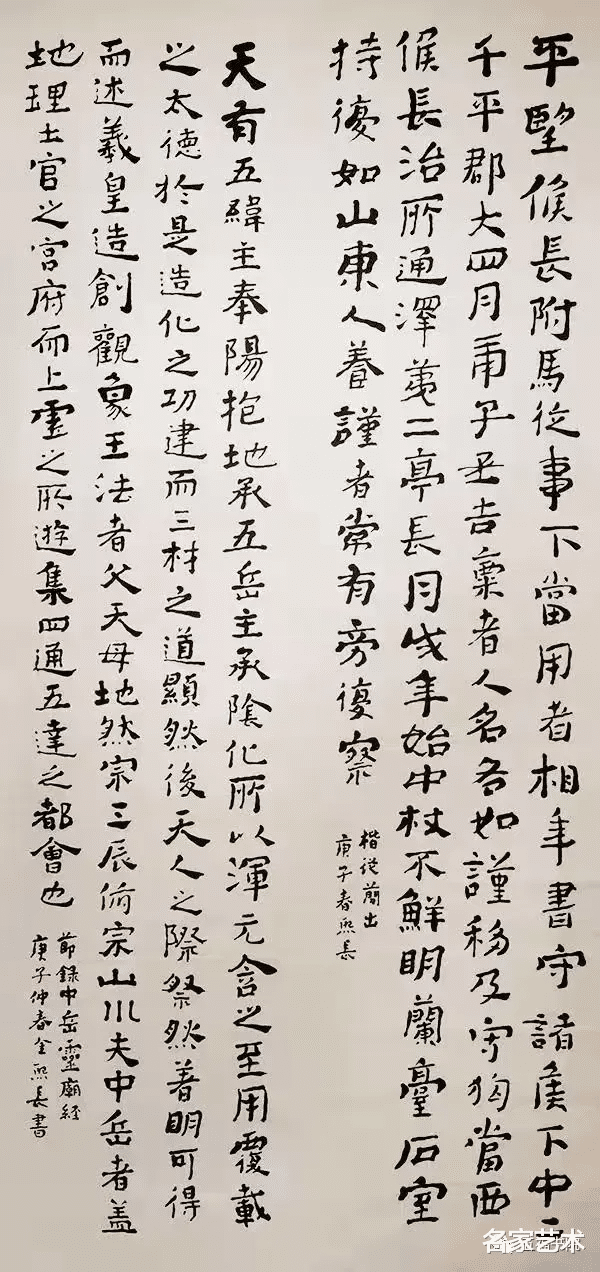

为何要“直取汉魏”?因为秦汉魏晋的书法,处于书体演变的源头,充满了原始、蓬勃的生命力与不可预测的“天趣”。它们不像后世法度那样森严,却正因这份“不完美”,而蕴含了更广阔的艺术创造空间。基于此,我提出一条迥异于常的学书路径:“写大字以立大志,用长锋羊毫以临碑。学书当从《毛公鼎》入,在《石门颂》筑基,恪守楷从隶出,草从篆化之理,楷体重钟繇之古意,草书追章草之浑朴。”

从《毛公鼎》入:是让初学者从一开始就感受青铜器铭文那种浑穆圆劲、充满原始张力的“篆籀之气”,培养高古的线条质感。

在《石门颂》筑基:这部“隶中之草”,能极大地开阔书写者的胸襟与气象,让笔下摆脱局促与匠气。

楷从隶出,草从篆化:这是根本法脉的扭转。让楷书拥有隶书的波磔与宽博,方能“雅”;让草书的流变扎根于篆书的圆转与凝重,方能“古”。

楷重钟繇,草从章草:由此上溯,方能避开唐楷之后日趋程式化的弊端,直取书法最本真的生命力。

此境中的“拙”,是“大巧若拙”,是主动摒弃矫揉造作的娴熟,追求一种生涩、朴茂、内在充盈的境界。“丑”则是“宁丑毋媚”,是以强大的内在自信,打破世俗甜腻、光滑的审美标准,展现生命本真的力量。唯有进入此境,书法才真正开始与书写者的人格、学问与生命感悟融为一体。

第四境:天道之境 —— 篆籀化虚,道在自然

书法的第四层楼,已近乎“道”。其核心是 “篆籀化虚,道在自然”。书者在前三境锤炼出的“篆籀笔法”为骨,但追求的不再是形质的酷似,而是“化实为虚”,营造超然物外的意境。

此时,一点一画,皆是阴阳的呼吸;通篇布局,尽是虚实的交响。至此,碑学的根基相当扎实,方可以在帖学上下功夫,宋《绛帖》是帖学中书刻最接近原貌的字帖,建议在《绛帖》上通临数十遍后,历代帖学了如指掌,加上在文史哲及美学上的造诣,临帖也到了不临而临,临而不临,临读不断、临读相续的时候,个人书风面貌就能显现出来。

在此境的作品自然会透脱出一种清逸、高古、不染尘俗的“仙家气象”,仿佛非人力所为,而是天地自然在纸上的流露,从你的线条中让人感受到你的良知良能;从你的书道精神中让人感受到你的无为无不为!至此,方真正触及“书道即天道”的至高境界——人的精神通过极致的笔墨修炼,与宇宙的韵律合而为一。

第五境:圆融之用 —— 回归本心,滋养人间

然而,攀登并非为了离群索居。书法的最高境界,恰恰在于它最温暖的回归。这第五境,核心是 “回归本心,滋养人间”。

我常以智者大师的“三谛圆融”来阐释此境:万物皆具“空谛”(本质)、“假谛(色谛)”(现象)与“中谛”(圆融统一)。书法亦然。我们不能只沉迷于笔墨技巧的“色谛”,或空谈玄理的“空谛”,更要把握“中谛”——让书法实实在在地利益人生,圆满人格。

因此,第五境的书者,其终极价值不仅在于创作出传世之作,更在于他能否用书法的智慧去滋润生命,启迪他人。让书法从高阁之上,重新回到书斋、课堂与家庭,成为每一个普通人都能汲取的精神力量,实现真正的“圆融”与“大用”。

熙长寄语

这座五层的楼阁,从我辈皆需经历的“一楼”,到风格初成的“二楼”,再到溯源觉醒的“三楼”,进而抵达天人合一的“四楼”,最终回归人间烟火的“五楼”,是我所践行并倡导的一条完整的书法修行之路。

愿每一位行走在这条路上的朋友,都能心怀高远,脚踏实地。知其所处,明其所往。让书法不仅美化我们的字迹,更重塑我们的心灵,最终让我们在笔墨的滋养中,成为一个更加完整、丰盈而温暖的人。这,便是书法之于这个时代,最伟大的意义。

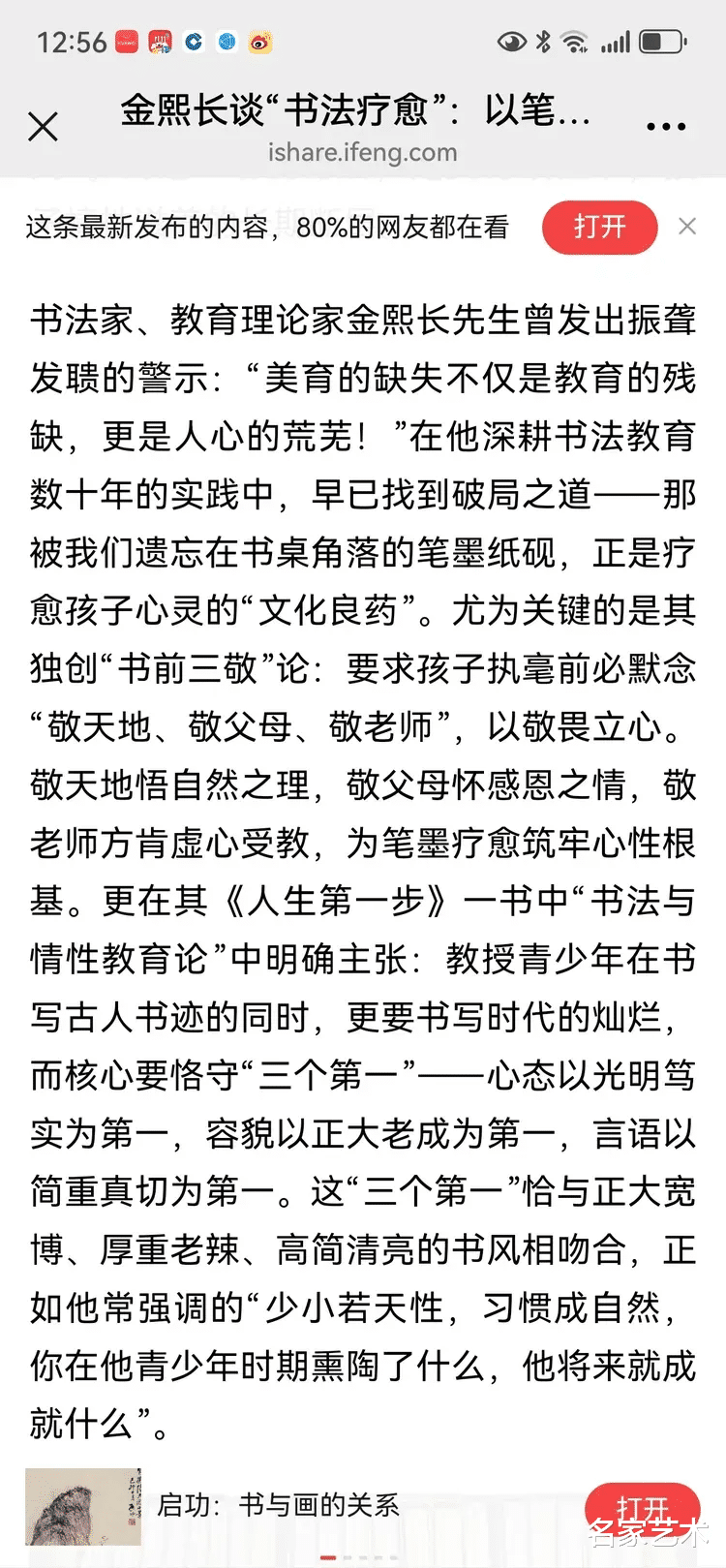

(上图:《金熙长谈书法疗愈》一文在《凤凰新闻网》报道后,不到一天时间,阅读量已超20万!)

本期策划:永伟 晓霞

本期编辑:玉慈 善剑

图片提供:心照 沁慈

评论列表