多国科学家研究发现,地核正在冷却,速度远超人类预想,如果地核完全冷却,地球不但会失去磁场保护,甚至可能重蹈火星覆辙。

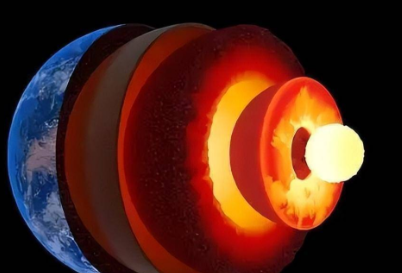

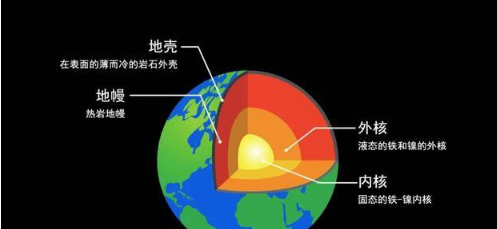

地球地核位于地球最内部,由高密度的铁和镍等重元素组成。地核物质的平均密度在10.7克/立方厘米左右,是目前已知物质中密度最大的。

由于高温高压的环境,地核内部物质既有金属的坚硬,又存在某种可塑性。

美国著名地质学家约翰·史密斯通过分析地震波数据,确定地核最内部的温度可高达6800摄氏度,比太阳表面温度还要炙热。

地核处于360万个大气压的压强之下,正常人类很难想象这里的极端环境。然而正是这种高温高压,使得地核成为地球重要的热量来源之一。

地质学界公认,地核之所以拥有如此高温,主要可以归结于地球形成初期遗留的“余热”。

根据星云假说,原始地球物质经过长时间碰撞聚合,这一过程中释放的巨大动能转换为了热能,这也奠定了岩浆海洋地球的雏形。

不同密度物质的分化沉降也伴随着大量的热量产生,高密度物质最终汇聚到地球中心,形成地核。

在地球稳定后,与其他天体的相互碰撞、潮汐摩擦等作用力,也不断向地球增添热量。

地核内放射性元素的衰变过程本身就具备发热功能。

以上种种机制的共同作用,使得地核获得了充足的高温热源,成为推动地质活动的“心脏”。

长期以来,地质学界普遍认为,拥有高导热地幔层的“保护”,地核的热量流失相对缓慢。

但是2022年发表的一项最新研究却颠覆了这种看法。

研究人员对地幔中布里奇曼石的热传导系数进行了细致测量。

结果显示,地幔传热效率远高于想象,地核与地幔之间的对流交换也更为剧烈。

根据测算,仅几十亿年时间,地核温度就出现了约500摄氏度的明显下降。

该项研究结果表明,地核的热量流失速度,显著快于人类的预期。地球内部的“冷却”进程可能加速进行中。

地核冷却将对地球环境和生态圈造成深远影响。最直接的一个后果是地磁场的减弱甚至消失。

有力证据表明,地磁场的产生与地核对流有关。地核对流驱动发电机效应,从而诞生地磁场。

如果地核冷却,发电机机制将逐步衰竭。届时,来自太阳和宇宙的强烈辐射将直接照射地表,对生物造成严重灾难。

此外,地核冷却还将导致地幔对流减弱,板块运动最终停滞。这将使得地球逐渐演化为一颗死寂的“死星”。岩浆活动和地震等地质灾害也将大幅减少。

尽管从时间跨度看,地核冷却不会在可预见的未来对人类生存构成威胁。但作为地球演化的重要环节,其影响仍值得我们警惕和关注。

尽管面临冷却问题,相较于太阳系其他行星,地球的地质活动仍较为活跃。

以火星为例,其核心长期冷却导致磁场缺失、水资源流失。火星表面仅剩荒芜岩石,是一个典型的地质“死星”。

反观地球,仍拥有高温地核,依然保持着强大的磁场。虽然面临冷却,但地壳运动、板块碰撞、火山喷发等活动无时无刻不在改变着地表面貌。

可以说,在可观测的未来,地球依然是太阳系中最“年轻”、最适合生命繁衍的行星之一。

正是这活跃的地质系统,孕育着浩瀚的生命,配合大气与水圈系统,编织出色彩斑斓的生命之网。

尽管存在地核冷却的趋势,但地球的生机仍然顽强。

这应当增强我们对地球环境的珍视之情,并且继续探索保护我们赖以生存的家园。

评论列表