城市轨道交通客运量是观测城市运行活力的“脉搏”。

分析这一数据在各城市间的分布,不仅能够衡量公共交通系统的承载强度,更能折射出城市的人口集聚程度、通勤特征、经济活跃度以及空间结构。

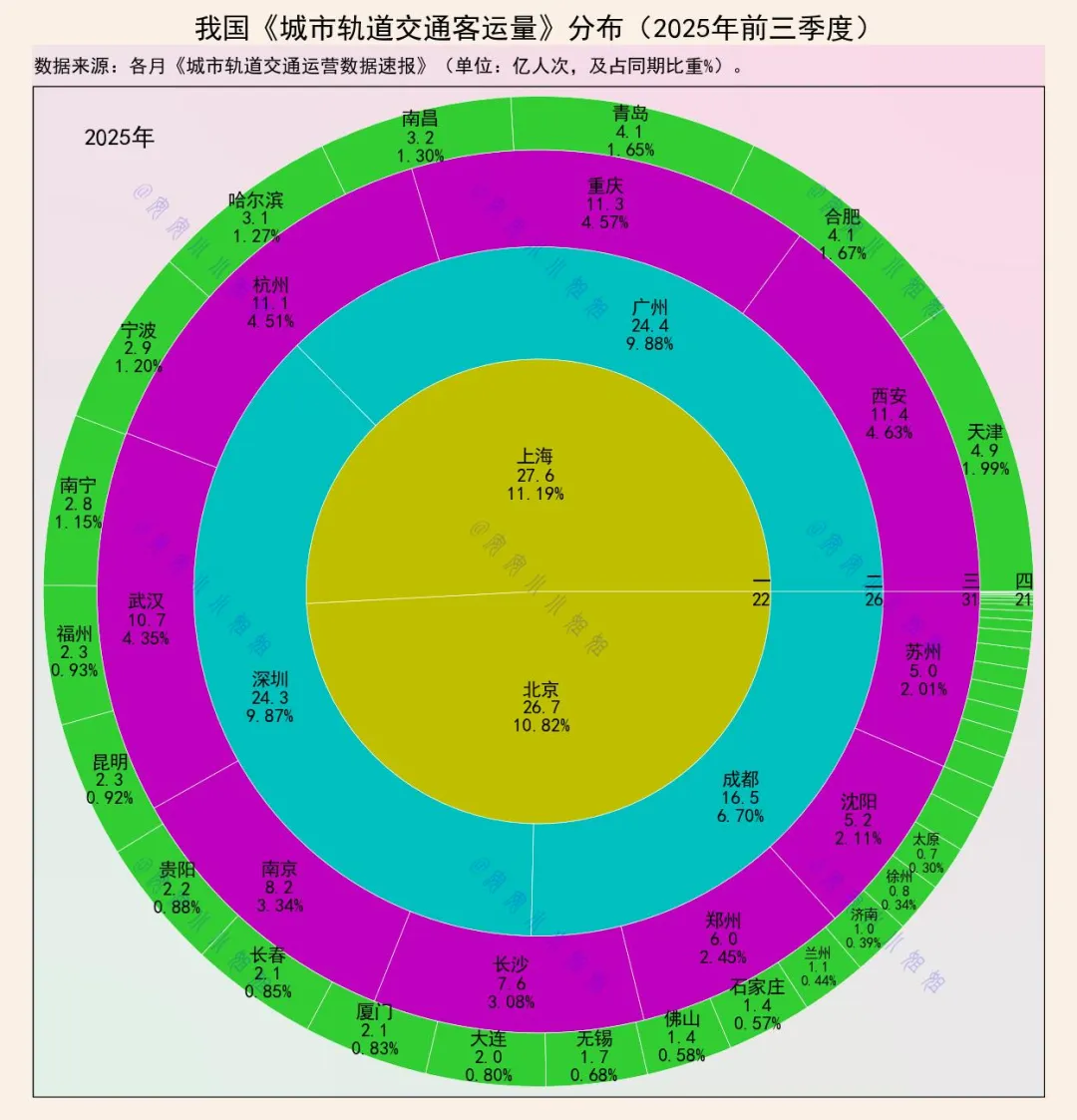

2025年前三季度的这份数据,为我们解读中国主要城市的能级与活力提供了一面清晰的镜子。

双极引领:京沪的超强集聚效应

数据清晰地显示,北京和上海在轨道交通客运量上构成了绝对的第一梯队。两市的客运量均超过26亿人次,合计占全国总客运量的22%以上。这一巨大体量背后是多重因素的叠加:

超大规模的人口与经济总量:作为全国性的经济、文化、科创中心,京沪吸引了大规模的通勤人口和流动人口,形成了对公共交通的刚性需求。

高强度的通勤依赖:面对特大城市的空间尺度与交通压力,轨道交通已成为市民跨区域通勤的绝对主力,网络化运营的效应在此得到极致发挥。

成熟完善的线网体系:两市拥有国内最悠久、最密集的轨道交通网络,覆盖范围广,换乘便捷,进一步强化了市民的出行偏好。

京沪的双极格局,凸显了它们作为顶级全球城市的超强资源集聚能力与运行强度。

强劲跟随:广深的区域枢纽地位

紧随其后的是广州和深圳,客运量均超过16亿人次,构成了坚实的第二梯队。这两座大湾区的核心引擎,其客运量规模体现了如下特点:

高效的城市运行效率:高强度的客运量反映了城市快速的人口流动性和经济节奏,是与城市经济活力正相关的直观指标。

相对合理的职住结构:发达的轨交网络有助于疏解中心城区压力,引导形成多中心的城市结构,支撑了巨量而有序的客运需求。

紧密的同城化联系:广深之间及与周边城市的轨道交通互联互通,正在加速形成“一小时通勤圈”,贡献了可观的跨城客运量。

广深的数据印证了它们作为国家中心城市和区域发展龙头的强大能级。

多中心崛起:主要省会与直辖市的梯队分布

在广深之后,成都、重庆、武汉、杭州、南京、西安等城市构成了第三梯队,客运量在5亿至12亿人次区间。这一梯队呈现出鲜明的特点:

强省会的集中效应:这些城市均是所在区域的单极核心,轨道交通客运量集中反映了省会城市强大的人口吸附力和首位度。

线网扩张期的增长红利:多数城市正处于轨道交通网络快速建设与成网的关键期,新线路的开通持续释放客运潜力,增速显著。

城市能级的真实映射:客运量规模与这些城市的经济总量、城区人口规模、社会消费品零售总额等关键指标排名基本吻合,证明了轨交数据作为城市综合实力衡量标准的有效性。

其他城市:发展阶段的差异化呈现

图表最外环的“其他城市”群体,虽然单个客运量占比不大,但同样具有重要意义。它们代表了更多正处于轨交网络发展初、中期的城市。其客运量规模与城市现有线网长度、人口密度直接相关,展现了不同发展阶段城市的公共交通发展面貌。