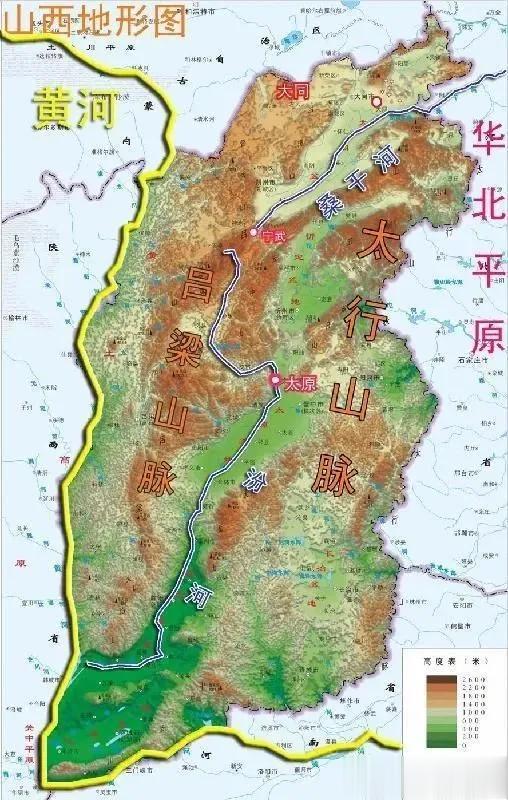

阎锡山为何解放战争死守太原,抗战时却不坚守? 阎锡山在解放战争期间选择死守太原,而在抗战期间却放弃了守城,主要是因为情况不同。在抗战中,日寇是从山西的北部南下,首先攻陷大同,然后沿着山西中部的低矮盆地向南推进。山西两侧都是山地,中间是适合大部队行军的盆地。 由于日军装备大量重武器,对后勤补给依赖较大,他们必须以这种模式作战。阎锡山和中央军进行了一系列的抵抗战役,但是由于敌我力量悬殊,国军实力不如日军,防御作战几乎是不可能的。最后,在太原会战中,阎锡山的部队被日军击败,太原被占领。 然而,在解放战争中,情况发生了变化。阎锡山在山西占据相对优势地位,尤其是1947年,刘邓大军进入大别山,陈谢兵团进入河南西部,大大缓解了阎锡山在山西的压力。阎锡山的晋绥军战斗力较弱,但规模较大,实力仍然占优势,一度还主动出击。 然而,徐向前用兵非常厉害,连续取得了运城战役和临汾战役等战役胜利。在这种情况下,阎锡山只能转守为攻,以太原为核心进行防御。阎锡山清楚地知道,华北是一盘大棋,如果傅作义能够撑得住,山西的危局也有可能扭转。因此,他需要守住现有的底盘,拖住徐向前的部队,等待局势的变化。 太原是阎锡山的老巢,他在抗战结束后就在这里修建了复杂完整的防御阵地。太原具备长期防御的条件,阎锡山在这里囤积了大量物资,并得到了中央军的空投支持。 虽然解放军的兵力约为八九万人,而阎锡山的防御太原的部队有六万人,还强行抓了几万壮丁,国军还进行了空运,总体上还是有一定实力的。因此,太原战役持续了半年时间,解放军为了夺取这座城市也付出了伤亡,而国军则全军覆没。 然而,阎锡山始终观望,随时准备逃离。在1949年1月31日平津战役结束,傅作义率部投降后的半个月,阎锡山乘飞机逃往南京。太原被占领一周后,大同的国军知道坚守无意义,直接开城投降。随后,山西全省都被解放军占领,阎锡山的统治也宣告结束。 总的来说,阎锡山在解放战争和抗战时期选择守城与否主要是根据敌我力量悬殊、地理环境和战略考虑。在抗战中,阎锡山选择放弃太原是因为敌我力量悬殊,太原不可能守住,而山西其他地区仍然被他控制,他选择在山区进行持久抗战。 而在解放战争中,阎锡山在山西占据相对优势地位,他选择死守太原是为了拖延时间,等待局势变化。最终,由于局势不利,他选择逃离太原,山西全省被解放军占领。

评论列表