早高峰的地铁站内,无数人怀揣着对一天的期待涌入列车;山地城市里,特殊轨道列车在楼宇与江面间穿梭,成为独特风景;远郊通勤族则靠着快速轨道,轻松实现与市中心的便捷连接 —— 这一幕幕日常背后,是一个总里程突破1万公里、覆盖54座城市的超级交通网络。截至2025年6月,全国地铁产业链已孕育45万家企业,每公里造价最高达 10亿元。今天我们不仅拆解 “上游 - 中游 - 下游” 全链条,更带你看懂地铁行业的现状、规划与成本逻辑。

一、地铁行业发展现状

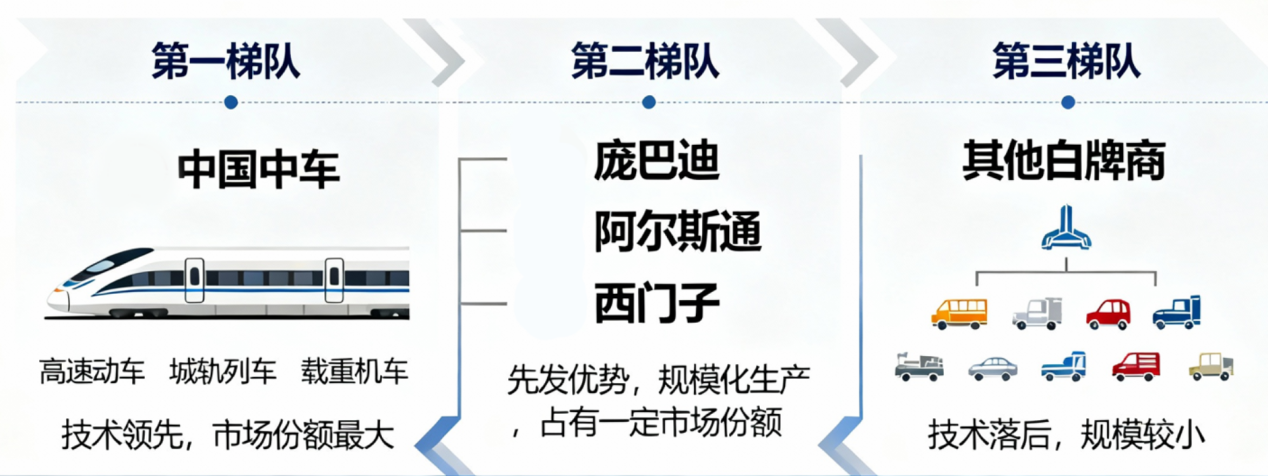

地铁行业涉及行业种类较多,从竞争格局来看,全球轨道交通装备市场集中度高,第一梯队为中国中车,凭借在高速动车组、城轨交通、载重机车等核心产品的技术领先占据最大的市场额;第二梯队为庞巴迪、阿尔斯通、西门子,国外头部轨交装备凭借先发优势,研发时间较早,规模化生产,占有一定市场份额;第三梯队为其他白牌商,技术落后,规模较小。在全球轨交控制系统竞争格局中,重点企业包括铁科院、众合科技、阿尔斯通、西门子、日立等企业,为城市轨道交通建设提供了技术支持。

二、产业链拆解

1.上游:

是地铁“零件库”技术创新的源头。提供设计方案、原材料和核心零部件,3.6万家资质企业筑牢基础。

2.中游:

是地铁的“建造者”,巨头主导的核心环节,整合资源完成施工与制造,655家资质企业撑起骨架。

3.下游:

是地铁的“运营管家”,后市场爆发的关键,运营与维保服务,339家资质企业保障安全运行。

三、地铁怎么建?

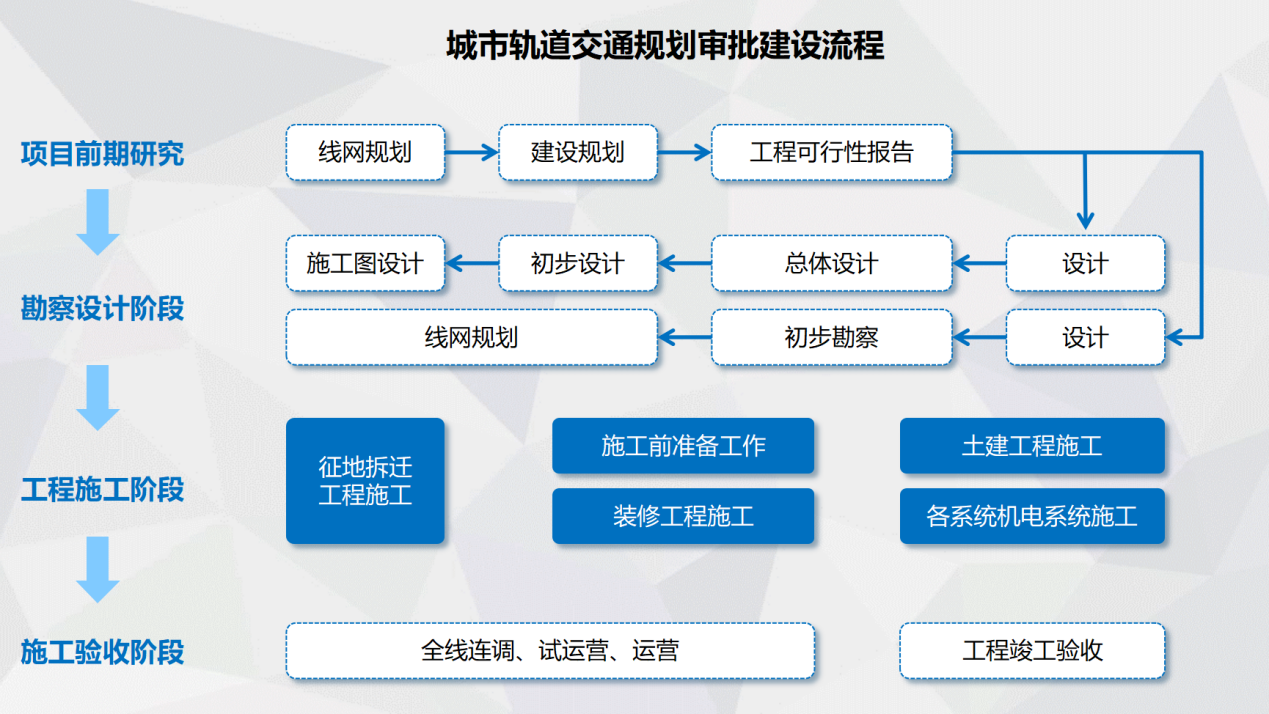

1.城市总体规划阶段(1-2 年):

市发改委牵头,结合人口与交通流量规划线网。如部分城市 2035年规划多条线路、超千公里里程,预留都市圈互联通道。

2.建设规划报批阶段(1 年):

编制具体线路方案报国家发改委审批。2024年多座城市地铁新项目通过此环节后启动前期工作。

3.可行性研究报告审批(6 个月):

细化环保、地质方案,多部门审核。部分城市地铁项目因涉及生态保护区,额外增加 3 个月环境评估。

4.初步设计审批(6 个月):

确定施工图纸与列车选型。部分城市地铁项目2023年完成审批后,明确采用全自动驾驶列车与智能运维系统。

四、钱从哪来?

地铁项目的主要融融资模式包括财政投资、PPP模式以及二级市场融资。财政投资安排专项资金、用于地铁的设计、建设与运营,来支持城市轨道交通建设。同时地铁公司也可以通过发行债券、股票等来融资。此外,地铁建设还可以采用PPP模式,即地方和社会资本合作,这种模式可以吸引更多的社会资本参与地铁建设,提高建设效率和质量,相关政策法规进一步规范项目审批,耒列入建设规划的项目不得审批(核准),已审批项目要合理把握建设节奏。强化项目建设和运营资金保障,强化城市对城市轨道交通项目全寿命周期的支出责任,规范开展地方和社会资本合作。严控地方债务风险,加大财政约束力度,从根本上搞定地铁建设融zi问题。

五、为何这么贵?

以 2024 年开工的某城市地铁线路(23 公里、210 亿元)为例:

1.土建工程成本(115 亿元,占 55%):

含隧道挖掘、车站建设,地下车站单座造价 8-12 亿元。部分城市地铁穿越市中心的线路,多座地下车站占总投资 55%。如今智能盾构机等设备虽增加初期投入,但能缩短工期 30%,长期节省成本。

2.设备采购成本(60 亿元,占 28%):

一列 6 节智能列车造价 1.5-1.8 亿元,30 公里线路需 25 列左右;信号系统每公里造价超 3000 万元。部分城市地铁因采用国产智能设备,设备成本较 2019 年下降 12%。

3.其他成本(35 亿元,占 17%):

征地拆迁、环保评估等。部分城市地铁核心区线路拆迁成本占总投资 12%;某城市地铁线路因采用减振新材料,环保投入增加 2 亿元,但周边居民投诉量下降 90%。

从超 800 公里线网的头部城市,到拥有特色轨道的山地城市,从智能盾构机的地下作业,到 AI 运维系统的实时守护,中国地铁已从 “追赶者” 成长为 “领跑者”。这条产业链不仅支撑着每日数千万人次的便捷出行,更带动了新材料、智能制造等相关产业的升级发展 ——2025 年行业规划明确,到 2035 年要建成全球领先的城轨体系。 你所在城市的地铁有哪些 “黑科技”?你觉得未来地铁会实现全自动化运营吗?欢迎在评论区留言!