离婚方式的分布变化,是观察社会文明进程的独特视角。

它不仅反映了法律程序的调整,更折射出公众对婚姻本质的理解、个体权利的觉醒以及社会观念的深层变迁。

分析一个地区长达四十年的离婚方式数据,我们能够解读的不仅是司法实践的变化,更是社会对待婚姻解散的态度如何走向理性与文明。

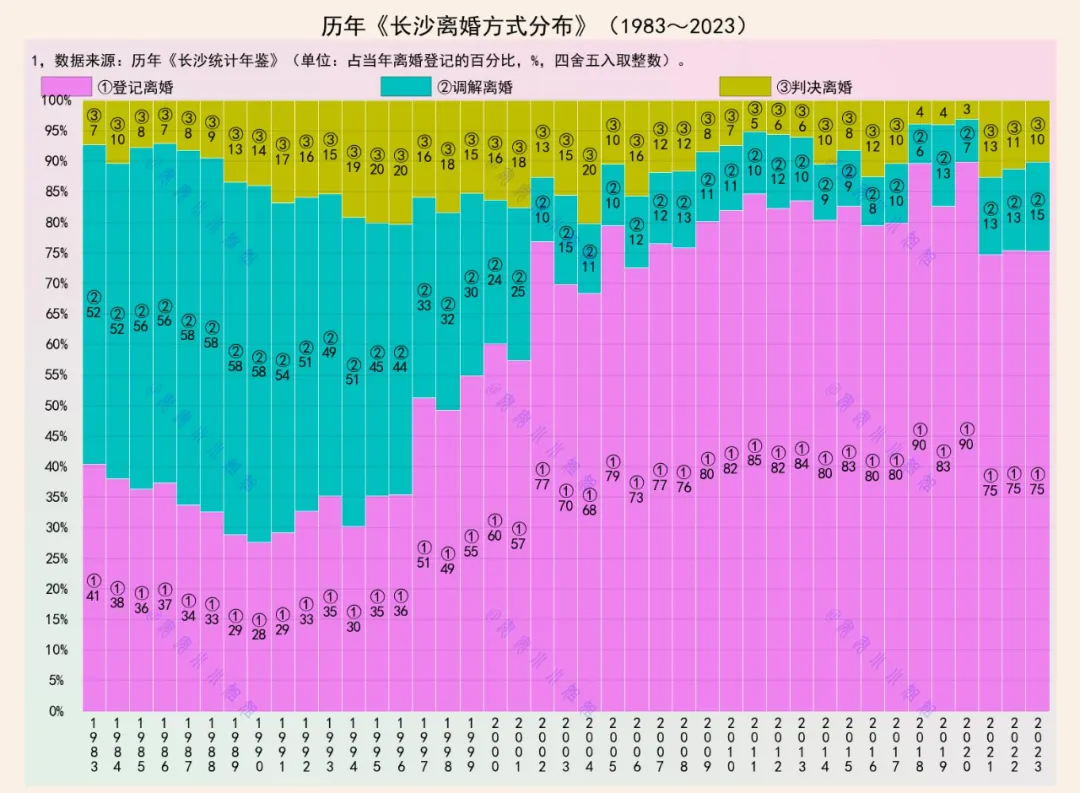

1983年至2023年的数据清晰显示,长沙的离婚方式经历了从“调解主导”到“登记为主”的根本性转变。这一变迁脉络,与中国婚姻家庭制度的演进及社会个体化趋势同频共振。

一、调解为主的时代(1980年代)

上世纪80年代,调解离婚是长沙最主要的离婚方式,占比超过50%。这与当时的时代背景密切相关。

一方面,计划经济时代的社会治理理念强调“调解为主、防治结合”,基层组织(如单位、居委会)在纠纷解决中扮演重要角色。

另一方面,社会观念相对保守,离婚被视为需要干预的重大事件。法院和民政部门通过调解,试图维护家庭这一“社会细胞”的稳定。

判决离婚占比约10%,主要涉及家庭暴力、失踪等无法调解的严重情形。

二、登记离婚的兴起(1990年代)

进入90年代,登记离婚比例稳步上升,至1995年已与调解离婚持平(各占45%左右)。

这一转变与1994年《婚姻登记管理条例》颁布实施直接相关:法规明确了协议离婚的登记程序,为双方自愿离婚提供了更便捷的通道。

与此同时,市场经济的发展促进了人口流动,单位制逐渐弱化,传统调解机制的作用相应减弱。人们开始将离婚更多视为个人选择,而非需要公共干预的事务。

三、登记成为绝对主流(21世纪以来)

进入新世纪,登记离婚占比持续快速上升,2005年接近80%,2019年超过90%。

这一现象背后是多重因素的共同作用:2003年《婚姻登记条例》进一步简化程序,降低离婚门槛;社会观念更加开放,离婚污名化减弱;尤其是女性经济地位提高,使其在婚姻中拥有更大自主权。

与此相对应,调解离婚占比降至不足5%,判决离婚稳定在较低水平(约1%)。

四、数据背后的社会变迁逻辑

这四十年变迁至少揭示了三重深刻变化:首先是去道德化,离婚逐渐摆脱道德评判,被视为中性的人生选择。

其次是去行政化,离婚程序从公共干预转向尊重个体意愿。

第三是性别平等进步,女性在离婚决策中的自主权显著提升。

值得注意的是,高登记离婚占比也带来新的社会课题,如冲动离婚现象、子女抚养安排等,这促使2021年《民法典》设立“离婚冷静期”制度。