发生在元代和明初的“德陵互易”,不仅仅是两地名称的互换,而是有其深刻的社会原因并对后世产生深远影响的重大事件。了解“德陵互易”这一事件的前因后果,不仅有助于理解和推动时下进行的“德陵一体化”建设工程,也会促进德州地域文化的研究进一步走向深入。

“德陵互易”事件的过程

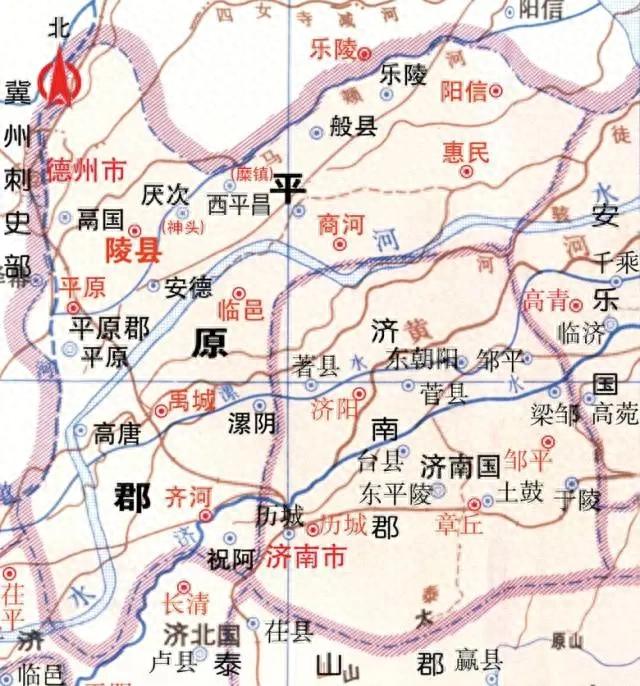

上朔到六百多年以前,今天的“德州”却是叫“陵县”,今天的“陵县”却是叫作“德州”。当时两地的名称为什么要换,又是怎样变换的呢?我们先看乾隆《德州志》是如何记载的吧。乾隆《德州志》在“辨误析疑”中专门列有“德陵互易”一条:它说“今之德州,昔之所谓将陵县、所谓陵州也。今之陵县,昔之所谓德州、所谓安德县也”。这段文字告诉人们,今天的德州,就是历史上的陵县所在地;今天的陵县却是历史上的德州所在地。

对于德州与陵县的名称互换,乾隆《德州志》还列举了“德陵互易”的四次过程。第一次变化在元代,升“将陵县”为州,名“陵州”。第二次变化在明洪武初年,将“陵州”降格为县,称“陵县”。这个时期的陵县还是在今天的德州。第三次变化在洪武七年(1374),升“陵县”为州,名“德州”,同时废安德县。这次变化后的“德州”,就是今天的德州了。第四次变化在洪武十三年(1380),于安德废县复立县,名“陵县”。这就是今天陵县名称的开始。至此,德州与陵县实现了名称互换,史称“德陵互易”或“陵德互易”。

由此看来,今天的德州正式开始称作德州,是在洪武七年,即1374年,至今已有640年的历史。今天的陵县正式开始称作陵县是洪武十三年,即1380年,至今也有634年的历史。600多年来,德州、陵县两地的名称没再发生变化,一直沿用至今。

“德陵互易”反映的社会背景

“德陵互易”表面看来只是名称互换而已,事实上是德州区域政治、经济、文化中心西移的结果。为什么区域政治中心会向西转移呢,主要因素还是今德州所具有的水陆交通优势所致。隋代大运河的开挖,可以说为这种转移已经提供了条件,但长时间没有实施,原因在于隋唐的国家政治中心不在北京,而在洛阳和西安一带,德州并不接近首都,交通优势似乎还不太明显。金代兴起之后,女真人灭掉北宋统治了淮河以北地区,并定都于北京,德州的交通优势剧增。金代开始在德州设仓,用来存储京城和军队所用的粮食。有了粮仓,就需要有军队把守。这时,德州运河附近就形成有粮仓和护卫粮仓的驻军,随之就有市场和集镇。元代统一中原后,仍是将北京定为国都,德州作为京城的南大门,地位得到进一步提升。这时的元统治者又将运河取直,挖通山东境内的临清到济宁之间的运河河道,即挖通会通河,将过去绕洛阳再南下江苏、浙江的航线缩短到1747公里,比先前缩短了近1000公里,有效地减少了航运时间与成本,使京杭大运河真正成为贯穿中国南北交通的大动脉。同时,德州仓的地位再次得以确认,所以元统治者才升将陵县为州,并定名为陵州。明王朝建立后,虽然国都设在南京,但要实现对北方的有效统治与控制,也必须以南北贯通的大运河作为为南北物资交流的重要通道。明太祖朱元璋,当时曾从精简机构的目的出发,先是纠正元朝的做法,将“陵州”降为县,称陵县。可没有几年的时间,他就意识到德州地理位置的重要性,为了方便对交通动脉的管理,又重新将这里的县升为州了。靖难之役后,明成祖朱棣迁都北京,德州地理位置的重要性可以说得到极度强化,随之带来的是朝廷一系列发展德州的政策措施,也使德州经济文化从此迅速走向繁荣。清沿明制,继续以北京作为国家的首都,德州的交通优势一直保留了下来。

德州由县改州并使其政治地位得到强化,是由本身所具有的交通优势所决定的。国家定都北京后,大部分国土都在南方,尤其是国家的经济重心仍在长江以南地区,京都以及整个封建国家机器所需的粮食、布匹、茶叶、瓷器等都需要南方供给。德州号称“九达天衢”,即南方诸省进京的必由之路,交通位置的重要性不言而喻。建都北京的各个王朝,为了更好地管理国家,又会进一步完善各种交通设施,德州的交通条件也不断得到提升和改善。

“德州互易”对两地产生的影响

“德陵互易”事件对两地的经济文化以及社会事业产生了重大影响。州在封建时代的地方政权设置中,是高于县的一级行政机构。元代以前,德州区域的政治经济文化中心长时期在陵县。如唐平原郡、宋德州城等,均在今陵县县城这个位置上。州和县虽然只有一级之差,但在资源调配和信息利用上的权力差别很大。因州府比县衙更接近封建朝廷,也就更易于组织区域内资源配置。

“德陵互易”使德州的经济文化和社会事业的发展速度加快,同时也相对减缓了陵县经济文化的发展步伐。这一变化,突出了德州在区域经济文化发展中的领头羊作用。而陵县也因这种变化,丧失了汉唐以来的政治、经济、文化中心地位,在德州区域经济发展中由原来的领头羊变成羊群中的普通一员。

德州成为州治所在地后,显然占据了政治与信息优势,加之运河和陆路的交通优势,抢先赢得发展机遇。为适应南北人流物流的往来,德州的商业和饮食服务业获得空前发展。明永乐时期,德州已跻身于全国三十三个著名商业城市中,桥口街、北厂、留智庙、桑园镇的集市贸易也很活跃。过去的交通工具落后,过往行人在德州的逗留时间比现在要长很多。无数的客人要在德州住宿和进餐,甚至购物消费,无形中刺激了德州的饮食服务业,除官方的水旱驿站外,私人客栈和街头小吃也必然应运而生。商业的发展,也促进了农业种植结构的变化,城厢近郊很多地块从耕种粮食改作种植蔬菜、果品,以满足日益增加的城市居民和过往客人的生活所需;过去曾有“一亩园十亩田”的说法,即一亩菜园与十亩粮田的收入相当。而那些离城较远的乡镇将粮田改作经济作物的棉花和花生,其收入尽管比种粮食会成倍提高,但与果疏相比还是差得很远。而远离运河与州城的陵县一带,农业的商品化程度会相对减弱,农民收入也会大幅度降低,这就使得德陵两地经济的发展进一步出现不平衡。在经济中心西移的同时,德州区域文化中心也必然跟着西移,这就使得陵县的文化事业出现相对落后的局面。清代德州州学和卫学的名额合起来为60人,而陵县县学的名额才20人,同时德州书院的数量为3处,而陵县仅为1处。这样悬殊的结果,必然是陵县所出举子、官吏要少,同时文人墨客相对也少。经济富裕的德州居民,就会在培养后代上舍得投入。明清以来德州城厢科第蝉联,诗人和文化学者不断涌现,成为鲁西北冀东南一带名符其实的文化高地。而陵县以及陵县以东的临邑、德平等县,在明代前期,文化落后的局面不甚明显。但在明代后期,尤其是整个清代,德州以东各县的文化呈现明显落后的局面,甚至临邑县在清代考取的进士数为零,这也从反面证实了明初以后德州区域政治、经济、文化中心西移的这一基本事实。

社会发展到21世纪,当信息技术、交通工具都很发达的今天,现代科学技术又从时空上缩短了德陵两地间的距离。陵县当政者们也意识到机会的来临,迅速抓住机会,在德州乘势东进的同时,陵县及时做出西接的战略,试图在有限的几十公里的距离内实现城市对接,即将陵县融入大德州的经济圈,六百年前因“德陵互易”带来的不利影响也将彻底消除。(原载《德周刊》2014/4/4)