辛芷蕾捧起威尼斯电影节金狮奖杯的那一刻,镁光灯下的泪光还未干透,中文互联网的暗流已然汹涌。这位新晋影后恐怕没想到,自己用十五年时间攀上的艺术高峰,竟在二十四小时内成了舆论的屠场。

当#辛芷蕾黑料#的词条在热搜榜上狰狞攀升时,我们目睹的不仅是针对个体的猎巫狂欢,更折射出当代文化场域中某种集体性的精神症候。

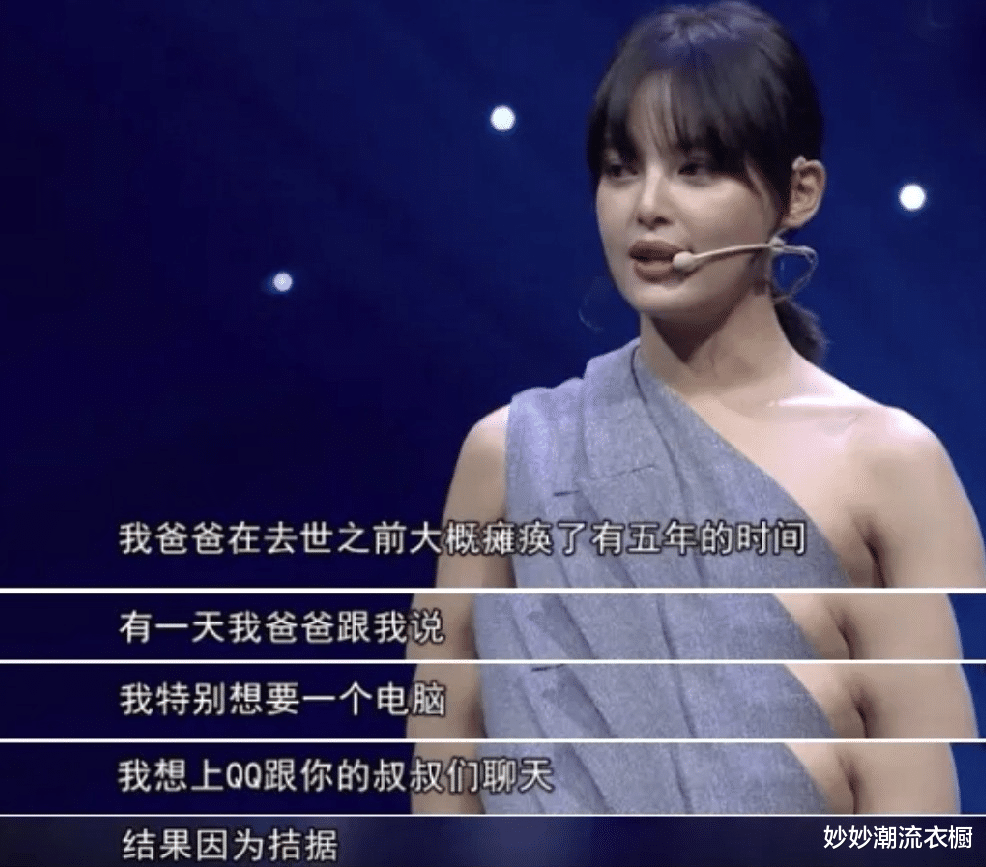

这位来自黑龙江鹤岗的姑娘,其奋斗史本应成为寒门逆袭的当代注脚。父亲瘫痪后全家靠母亲每月800元维持生计的童年。

在广州当礼仪小姐被星探发掘的转折,以及后来在《长江图》里赤足踏入冰河的专业精神,这些拼图本该构成励志叙事的完美图景。

但公众似乎更热衷于消费另一个版本的故事——2017年《演员的诞生》中她评价舒畅演技的只言片语被截取成"狂妄"的罪证,某次综艺里对杨洋的调侃被放大成"心机婊"的佐证,就连威尼斯红毯上那朵被误认为纹身的玫瑰装饰,都成了道德审判的呈堂证供。

这种集体围剿背后,暴露出的是大众文化认知的深层悖论。我们既渴望看到"草根逆袭"的神话,又对真正打破阶层壁垒的个体充满警惕。当辛芷蕾直言"想红想赚钱"时,触犯的其实是某种伪善的社会默契——底层奋斗者必须保持谦卑感恩的姿态,任何展现野心的言行都会被解读为僭越。相比之下,那些含着金汤匙出道的星二代们即便演技平庸,反而更容易获得"努力人设"的宽容。

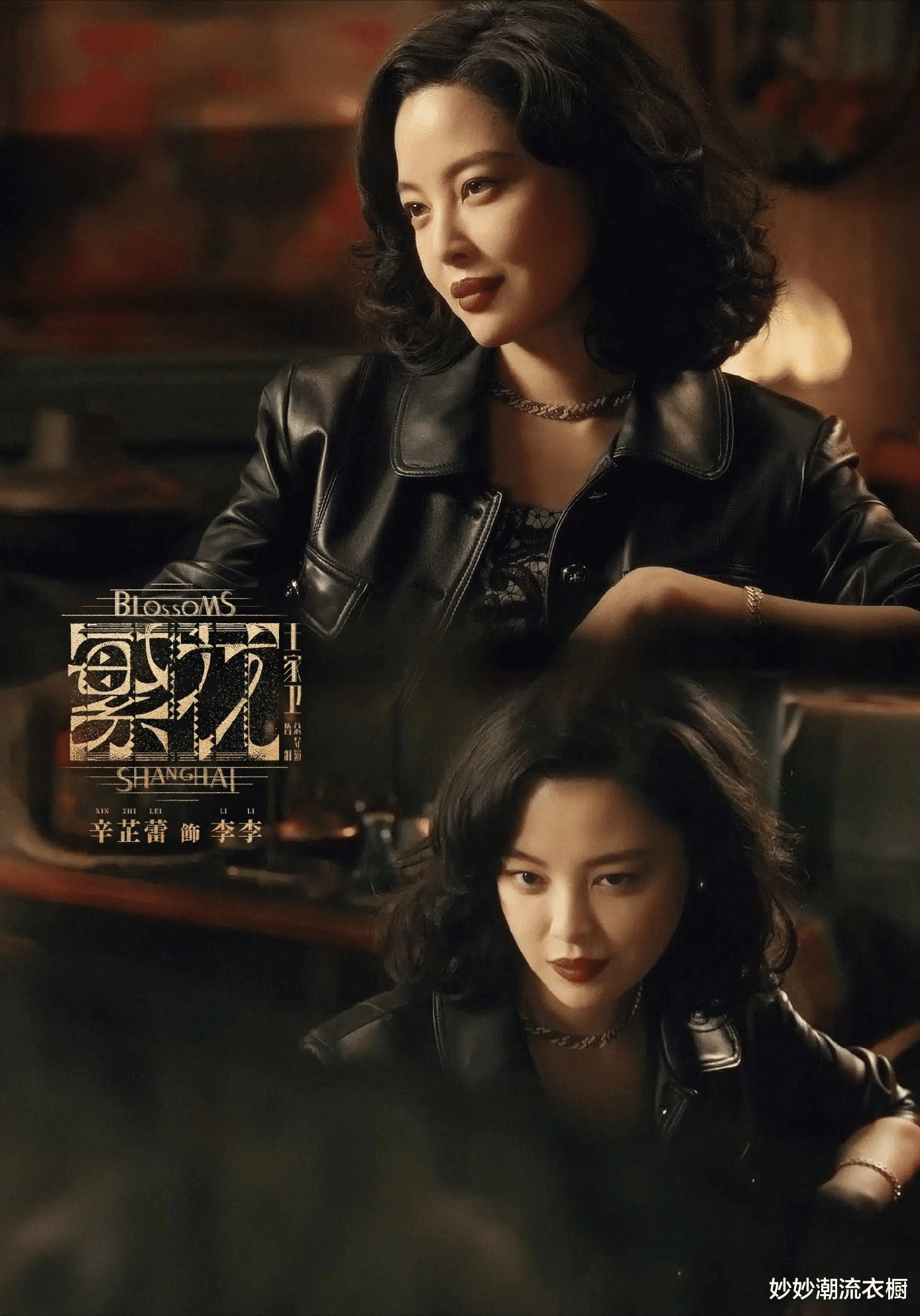

专业领域的成就正在被娱乐化的舆论场解构。在《繁花》中,她饰演的李李有着教科书级别的微表情控制:在黄河路包间听闻至真园变故时,睫毛的颤动与酒杯倾斜的角度精准传递出内心的惊涛骇浪。

这种需要逐帧分析的表演艺术,在短视频时代被简化为"辛芷蕾艳压马伊琍"的雌竞话题。

更吊诡的是,当她选择在事业巅峰期投身话剧舞台,用两个月时间打磨《初步举证》中126页的独角戏台词时,舆论关注的却是"过气演员才演话剧"的荒谬论断。

资本与流量的合谋正在重塑表演艺术的评价体系。仔细观察那些突然涌现的"黑料",会发现其爆发时间与某部商业大片的宣传期高度重合。当电影《日褂中天》的海外获奖打乱了某些既定利益格局,娱乐圈的暗黑森林法则便自动启动。

这让人想起当年章子怡凭《卧虎藏龙》崭露头角时,突然被翻出的"诈捐门"事件。历史总是惊人相似,只是现在的舆论绞杀效率提升了何止百倍。

大众传媒的叙事暴力尤其值得警惕。某娱乐账号将辛芷蕾2015年微博"要成为国际巨星"的发言重新挖出,配文"野心婊早有预谋",却刻意隐去她后续十年间在剧组摸爬滚打的奋斗历程。这种断章取义的叙事方式,本质上是用结果倒推动机的认知谬误。就像指责登山者"故意登顶"般荒诞,却能在群体情绪煽动下完成对个体形象的全面矮化。

在这场闹剧中,最令人不安的是专业评判体系的失语。当柏林电影节评委会主席称赞她"用身体丈量长江的疼痛"时,国内影评人却在讨论她嘴唇的厚度是否符合黄金比例。这种审美降级不仅发生在娱乐领域,当数学家韦东奕的学术成就被简化为"拎矿泉水瓶的怪人"时,当科学家颜宁的突破性研究被消费为"嫁不出去的女博士"时,我们不得不承认:这个时代正在系统性地消解专业主义的价值。

辛芷蕾现象绝非个案,而是照见文化生态的一面棱镜。从张小斐凭《你好,李焕英》爆红后被挖"同学恩怨",到张颂文因《狂飙》走红遭遇"卖惨"质疑,每个凭实力突围的演员都要经历这场成人礼般的舆论洗礼。区别在于,有人选择妥协于流量游戏的规则,而她始终保持着北方姑娘的倔强——在威尼斯获奖感言中,她特意用东北方言感谢家乡的松花江:"是江水教会我,再冷的冬天也冻不住奔流的劲儿。"

或许我们该问的不是"辛芷蕾碍了谁的事",而是:当非议比掌声来得更快时,这个时代究竟在恐惧什么?答案可能藏在那条被疯狂转发的恶评里:"她凭什么?"四个字道破了真相——我们习惯性地质疑所有未经权力认证的成功,却不愿相信寒门真的能出贵子。这种集体心理防御机制,最终扼杀的是每个普通人改变命运的可能性。

在话剧《初步举证》的终场,辛芷蕾饰演的女律师有段震撼人心的独白:"他们想看我跪下,可我偏要站着把真相说完。"如今站在国际领奖台上的她,何尝不是在演绎现实版的"初步举证"?当舆论的洪水试图淹没这颗新升起的星辰,我们或许该记住《日褂中天》里那句台词:"真正的光,从来不怕夜色深沉。"

评论列表