01地质奇观:时光雕刻的能源宝库

2亿年前的板块碰撞,使四川盆地成为地质学上的"天然实验室"。印度板块与欧亚板块的剧烈碰撞,不仅塑造了盆地的雏形,更创造了独一无二的页岩气富集条件。目前勘探揭示,盆地地下呈现出清晰的"千层蛋糕"结构:200米以浅的疏松层蕴藏丰富地下水;2000米深度的溶洞群记录着古海洋生物活动;4500-5500米的须家河组则像压缩饼干般致密,封存着深层天然气。

更令人惊叹的是6000米以深的雷口坡组,这里保存着2.3亿年前的古海洋痕迹。岩芯样本显示,该层段页岩有机质含量高达3%-5%,孔隙结构犹如天然的气体存储罐。据自然资源部数据,四川盆地页岩气技术可采资源量达12.8万亿立方米,相当于全国30年的天然气消费总量。而目前仅探明4.79%的现实,预示着这片土地下还隐藏着更多惊喜。

02技术突破:向地球深部要能源

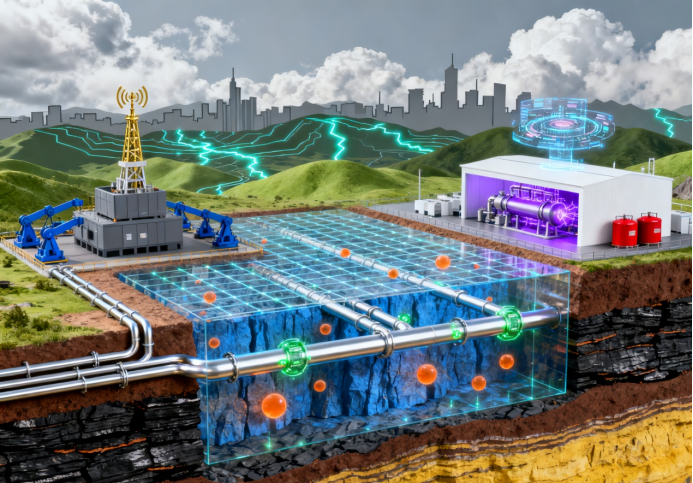

面对超深、超高温、超高压的"三超"挑战,中国能源企业创新研发了立体勘探技术体系。通过三维地震勘探,工程师们首次绘制出盆地万米以浅的"CT扫描图",精准识别出20余个页岩气甜点区。在钻井环节,自主研发的"一趟钻"技术使钻井周期缩短40%,水平段长度突破3000米大关。

压裂技术的突破尤为关键。新一代复合压裂液像"智能钥匙"般精准开启页岩微纳米孔隙,使单井产量提升3倍以上。在泸州区块,采用立体开发模式的页岩气田,采收率已达到国际先进水平。这些技术创新不仅破解了"井井有油、井井不流"的开发困境,更使中国成为全球少数掌握深地页岩气商业开发技术的国家。

03绿色赋能:清洁能源的战略崛起

页岩气开发的生态效益正在显现。相比煤炭,每立方米页岩气燃烧可减少60%的二氧化碳排放。目前四川盆地页岩气年产量已突破200亿立方米,相当于替代6000万吨标准煤,为成渝地区双城经济圈提供着稳定的清洁能源保障。

在能源安全层面,页岩气的规模化开发正改变着我国能源供给格局。根据国家能源局规划,到2030年,页岩气在天然气产量中的占比将提升至30%,成为能源转型的重要支撑。特别在冬季保供关键期,页岩气田的调峰能力有效缓解了"气荒"压力,保障了民生用气安全。

从地质认知突破到技术装备创新,从单井试验到规模化开发,四川盆地页岩气勘探开发的历程,见证了中国能源事业的跨越式发展。当钻头继续向地球深部挺进,这片古老盆地正在焕发新的生机,为构建清洁低碳的能源体系注入源源不断的绿色动力。