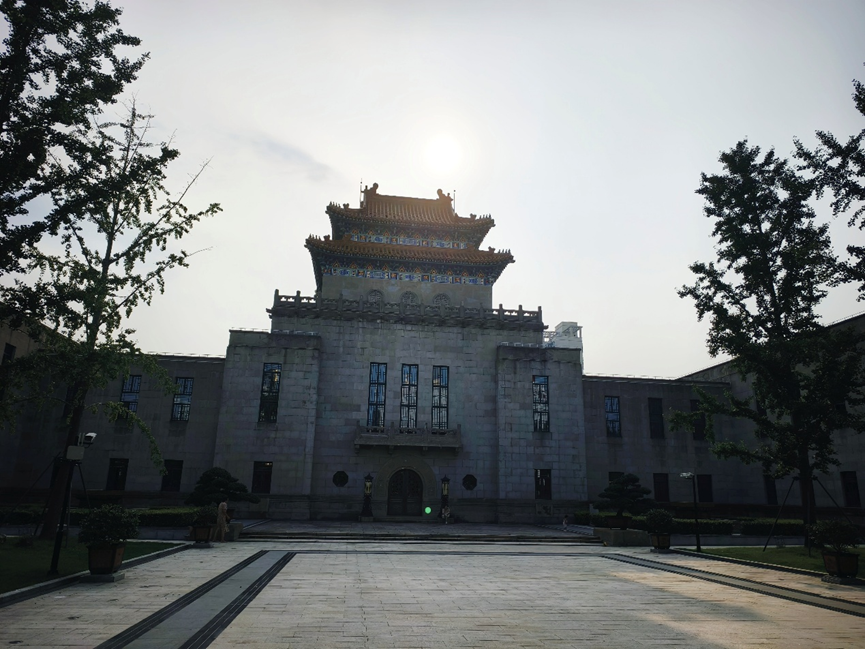

近日,笔者终于踏入了有沪上“小故宫”之称的杨浦图书馆,单沿着黑山路欣赏博物馆的外墙,就已经感觉到扑面而来的庄严感,当重檐歇山屋顶和明黄色琉璃瓦映入眼帘时,敬佩感油然而生,迈入建筑内部后,更是被彻底震撼到了。头顶的彩绘、脚下的红缸砖、中庭的孔雀门,按比例排列的中式灯具……

01

九旬老建筑的功能变迁

杨浦图书馆(原上海市图书馆)始建于1934年,由著名建筑设计师董大酉设计。其历史渊源可以追溯到1927年7月,彼时,上海特别市政府宣告成立,为遵循孙中山“设世界港于上海”,以江湾为核心,打造新上海的市中心区的构想,决定在全市范围内推行一系列建设计划,旨在整治华界杂乱无序之状,打破公共租界与法租界对城市中心的垄断格局,奋力追赶租界发展步伐,以实现民族复兴的宏伟愿望。

1936年9月1日旧上海市图书馆对外试营业,但受制于经费方面的拮据状况,该图书馆在尚未完全竣工时便仓促投入使用,规模仅达到最初设计蓝图所规划的一半,原本精心构思的“井字”型布局,最终也只呈现出了“工”字形的模样。随着淞沪抗战的爆发,以及后续一系列战事的接踵而至、连绵不断,这座建筑被迫改变了原有的用途,被挪作他用,无法依原计划完善。抗战胜利后,上海市图书馆另选新址,此后半个多世纪,这座建筑一直作为同济中学的教学楼、宿舍和体育活动室等。

直至2012年,杨浦区委区政府决定对这座旧图书馆进行修缮与扩建,将其打造成为杨浦图书馆新馆。2014 年,“旧上海市图书馆修缮扩建工程”一期正式启动,遵循了“修旧如旧”的原则。其中,修缮面积达3960平方米,扩建面积更是3倍于修缮面积达到了10192平方米,总建筑面积约1.4万平方米,于2018年12月18日重新开放。

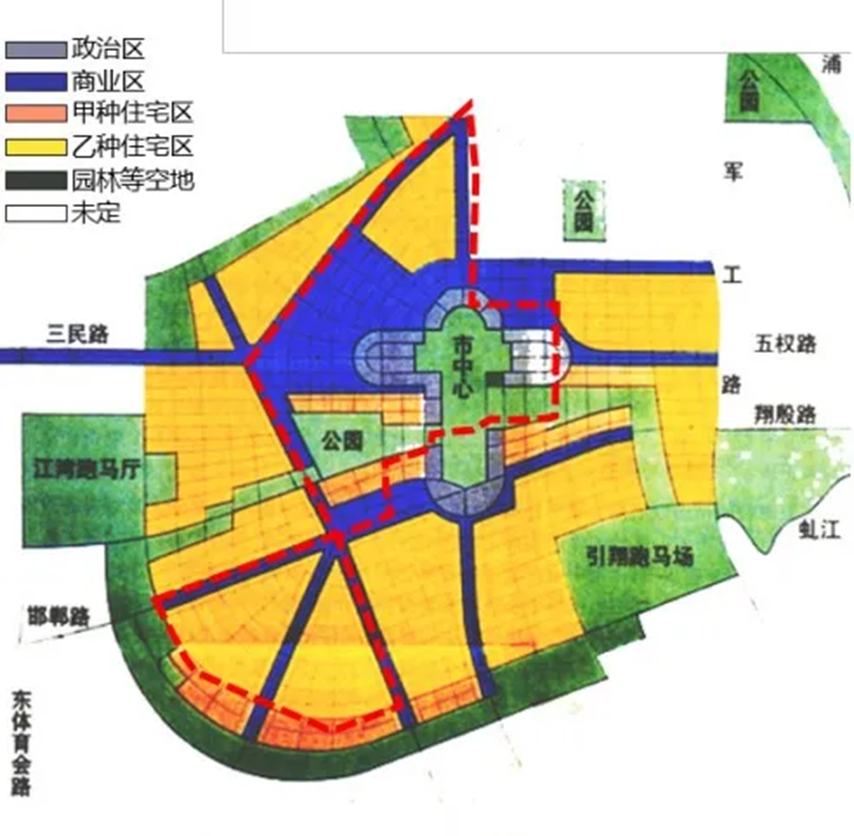

市中心区域详细分区计划图(1930年) ,来源:上海市城市建设档案馆

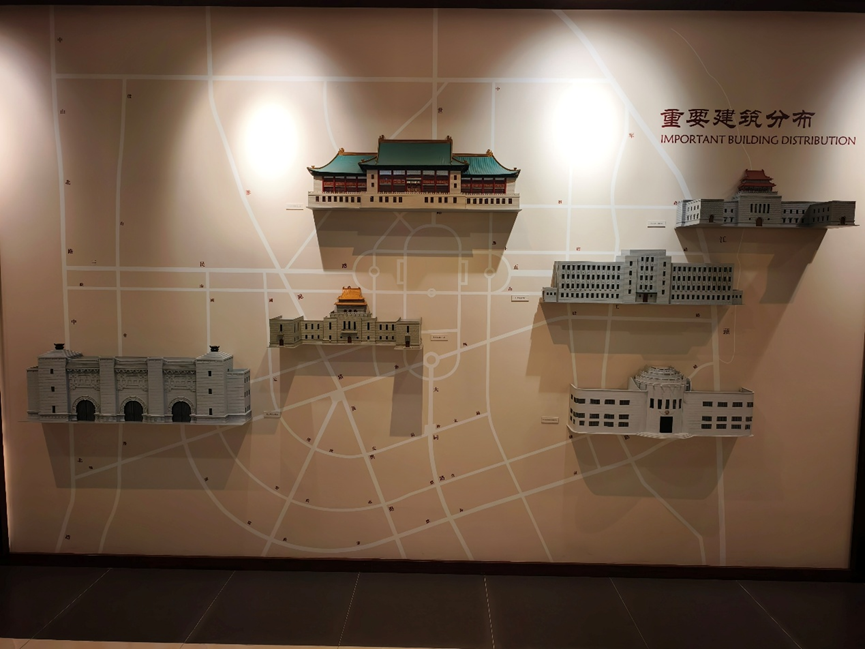

如今,这座建筑不仅回归最初的图书馆功能,还成为一座融合历史底蕴与现代服务的文化地标,更与周边的市府大楼、市博物馆、市图书馆、飞机楼等公共建筑,虬江码头、江湾体育场、闸北水厂等基础设施,国立音专、复旦大学、同济大学(吴淞)等文教设施,以及三十六宅等高质量配套居住区等构成了占地达457公顷的“江湾历史文化风貌区”,共同见证上海近代市政的变迁。

02

除了建筑美学,更重要的是功能活化

杨浦图书馆现设有692个阅览坐席,并构建了多维度的阅读服务体系:一方面依托"书界"网上借书平台、"阅读好声音"有声阅读库及"我的小书房"少儿阅读计划等十余项特色品牌活动,持续激发全民阅读活力;另一方面创新推出"AR智能互动导览"系统,该系统基于图书馆空间定位与读者实时位置,通过AR实景导航、全景扫描等技术,将建筑空间特征与数字技术深度融合,为读者打造沉浸式文化探索体验,实现传统阅读场景与智能服务的有机衔接。

仅2024年国庆试开放后至11月期间,该馆就已接待市民读者近14万人次,文献外借量达10万册,还举办了40场读书活动与105场参观接待。

杨浦图书馆在修缮与功能提升的过程中,秉持"最大程度保护利用,最优方式更新再生"的理念,通过对外立面、门楼及室内空间进行了精细的修复,其中,重点修复一、二楼门厅的踢脚、柱子、墙面及梁枋、天花彩画,还原了建筑的历史风貌。同时,以董大酉未建手稿为参考,在历史建筑南北两侧扩建四翼结构,为大众重塑了一座建筑的美学价值。同时,还为上海留下了文化、社会与城市发展遗产。

文化传承上,它成为激活历史记忆的“活态博物馆”,通过专设的“上海近代市政主题馆·杨浦馆”以文献、影像与互动展陈系统梳理百年市政变迁,对比了1920年代市政蓝图与今日科创布局,直观展现城市规划理念的传承。建筑细节则借助3D扫描等现代技术,还原梁枋彩画、门楼雕花等传统工艺。

公共文化服务上,它构建了全龄友好的“学习共同体”,通过不同品牌活动、艺术展览,让图书馆成为家庭互动、邻里联结的社区文化枢纽,实现从“服务供给”向“情感联结”的转型。

在历史建筑的保护上,实现“最小干预+最大活化”的保护利用模式,为上海文保建筑提供实践案例。同时开发AR明信片、建筑修复工作坊等文创产品,联动周边高校推动文化遗产保护,助力杨浦从“工业锈带”向“生活秀带”“科创秀带”转型。

尽管因经费掣肘,1929年提出的“大上海计划”未能全面实施,旧上海市图书馆等核心项目仅完成半数,但其突破性的规划理念仍为当代城市发展提供重要镜鉴。该计划以江湾为核心,通过五角场环岛串联政治、教育、商业、交通四大功能区,构建起“核心-节点-网络”的多中心布局,有效缓解了传统单中心模式导致的资源过度集中问题,为区域均衡发展提供了早期实践范本。

更值得关注的是,环岛区域被定位为市民活动中心,周边集聚图书馆、博物馆、体育场等公共服务设施,其空间组织逻辑与当下倡导的“15分钟社区生活圈”高度契合,彰显了规划者对人性化空间尺度的前瞻把握。

当然,受时代局限,该计划由专家主导而缺乏公众参与,导致部分设计(如过宽马路、高密度建筑)脱离实际需求,这一教训也警示当代城市更新需构建“共谋-共建-共治-共享”的参与机制,真正实现“人民城市为人民”的发展目标。

03

历史建筑更新到底怎么做

历史建筑更新的本质是让过去与未来对话。

首先,科学保护是前提。不仅要挖掘历史建筑的历史价值,还要关注其艺术价值、社会价值和技术价值,若保护偏离科学性、系统性与人文性,更新可能沦为对历史的消解或破坏。

其次,功能再生是活化的关键。历史建筑更新需要平衡原功能延续与新功能植入,如通过内部空间重组提升使用效率,并引入商业、文化、娱乐体验、社会服务等多元功能,并通过历史场景还原、公共艺术介入及常态化文化活动,将建筑转化为可感知的文化载体。

技术赋能是保护的基础支撑。传统工艺与现代科技的融合既能为修复提供精准依据,还能有效降低突发风险,保障安全。

社区参与是更新可持续的保障。例如建立居民意见征集机制,探索利益共享模式,并开展口述史计划,培育下一代的文化认同感,使建筑成为社区共同记忆的载体。

最后,政策与资金保障是项目落地的支撑。弹性化管控政策需平衡保护与开发,例如制定风貌导则管控建筑高度、色彩等核心要素,同时允许内部空间灵活调整;容错机制则鼓励技术探索,避免因过度谨慎抑制创新。资金方面,可构建“政府补贴+社会资本+公益捐赠”的多元化渠道。

因此,只有通过科学保护保留文化基因、功能再生激活空间价值、技术赋能保障精准修复、社区参与构建情感联结、政策与资金保障项目落地,才能最终实现“建筑-人-城市”的可持续共生。这一过程需平衡专业性与公众性、保护与开发、传统与现代,使历史建筑不仅是历史的见证者,更成为当代生活的参与者与创造者。

原创作者:林欣蓝

责任编辑:林欣蓝

策划审核:夏 雨

·END·

*本文为原创文章,转载请私信

—