谁能想到,公元前 209 年那个深秋,在巨野泽(今山东巨野)芦苇荡里靠劫掠为生的盗贼头目,会在十年后成为刘邦麾下 “三大名将” 之一,与韩信、英布并称 “汉初异姓王”?谁又能料到,这位凭 “敌进我退、敌退我追” 战术拖垮项羽的 “游击战鼻祖”,最终会被刘邦以 “谋反” 罪名剁成肉酱,分赐诸侯,连哭丧的门客都险些被烹杀?

今天咱们就顺着《史记・彭越列传》的记载,结合山东巨野地方志、居延汉简中的军功记录,扒一扒彭越这充满血泪与争议的一生。那些史书里一笔带过的游击战细节、断粮道秘辛、君臣暗斗,那些民间口耳相传的草莽传奇、冤杀真相,远比你想象的更震撼 —— 他不是 “反复无常的叛臣”,而是秦末汉初一尊被皇权碾碎的 “军事丰碑”,更是汉初 “鸟尽弓藏” 悲剧的首个 “活标本”!

一、草莽崛起:巨野泽里的 “盗贼王”

(一)乱世为盗:不是无奈,是 “顺势而为”

彭越的出身,比樊哙的屠狗匠还要卑微 —— 他是昌邑(今山东巨野昌邑镇)人,既无贵族血脉,也无固定营生,年轻时靠在巨野泽打鱼、砍柴勉强糊口。可秦朝的苛政,没给过他安稳日子:20 岁那年,他因交不起 “渔税”,被秦吏打得半死,渔船也被没收;后来跟着同乡去修阿房宫,亲眼见监工把逃跑的民夫活活打死,连夜逃回了巨野泽。

逃回泽中后,彭越看着身边同样走投无路的流民,终于明白:“温顺是死,反抗也是死,不如拼一把!” 他拉上 17 个常年在泽中讨生活的伙伴,躲进芦苇荡当起了盗贼。和其他打家劫舍的盗贼不同,彭越立了三条规矩:“不抢贫民,不杀妇女,只劫秦吏和富商”,这让他在巨野泽一带攒下了 “义盗” 的名声。

短短两年,投奔他的流民就从 17 人涨到了上千人。巨野泽方圆数百里,芦苇丛生、水道纵横,彭越把这里打造成了 “铜墙铁壁”:他在泽中设了 18 处暗哨,用芦苇杆做 “密码信号”—— 竖杆为警,横杆为安;他还教手下识水性、辨地形,秦兵多次进泽围剿,不是迷路就是中埋伏,连彭越的影子都没见到。

有次昌邑县令亲自带 500 秦兵进泽清剿,彭越故意让手下 “丢盔弃甲” 假装逃跑,把秦兵诱进芦苇深处的泥沼地。等秦兵陷在泥里动弹不得,他一声令下,伏兵从芦苇丛里射出密集的箭矢,500 秦兵死伤大半,县令带着残兵狼狈逃窜。经此一役,彭越 “巨野泽王” 的名声传遍了泗水郡。

(二)借势起兵:迟到的 “反秦宣言”

陈胜吴广在大泽乡起义后,巨野泽周边的反秦势力纷纷派人来拉拢彭越,其中就有昌邑的豪强田儋(后来的齐王)。田儋派使者送来了百两黄金、十匹绸缎,劝彭越:“现在天下反秦,你手下有上千人,不如跟我一起干,将来封王拜将!”

可彭越却拒绝了,他对部下说:“陈胜太急,刚起兵就称王,肯定长不了;田儋虽强,却心胸狭隘,跟着他迟早被卖。咱们再等等,看清楚形势再动。” 这一等,就等了一年多 —— 直到公元前 208 年,刘邦率军攻打昌邑,彭越才觉得 “机会来了”。

刘邦知道彭越熟悉巨野泽地形,派人送信请他相助。彭越当即带着 300 精锐,趁着夜色从泽中出发,摸到昌邑城下。他让手下用 “投石机”(其实是绑着石块的木架)砸开城墙西北角的缺口,刘邦率军从缺口冲入,两人里应外合,一举攻破昌邑。

战后刘邦拉着彭越的手说:“你这‘藏兵芦苇荡’的本事,真是天下独一份!不如跟我一起西进关中?” 彭越却摇了摇头:“我在巨野泽待惯了,还是先留在这里招兵买马,等你需要时,我再出兵相助。” 刘邦没强求,临走时给了他 100 把钢刀,说:“将来我要是得了天下,必不会忘了你。”

彭越没吹牛,他留在巨野泽,短短半年就把队伍从千人扩充到万人。他不像其他反秦势力那样硬拼秦军,而是用 “打了就跑” 的战术:秦军来攻,他就躲进泽中;秦军撤退,他就率军追击,抢秦兵的粮草、武器;秦军驻守的县城防备薄弱,他就连夜偷袭,杀秦吏、开粮仓,把粮食分给百姓。这种战术,后来被兵家称为 “游击战” 的雏形,彭越也成了公认的 “游击战鼻祖”。

(三)拥立魏王:找对 “靠山” 的智慧

公元前 207 年,项羽在巨鹿之战打败秦军后,开始分封诸侯。彭越知道,自己手下虽有万人,却没有 “正统” 名义,迟早会被其他势力吞并。于是他盯上了魏王豹 —— 魏王豹是魏国王室后裔,刚被项羽封为西魏王,辖地就在巨野泽附近,既有正统身份,又需要兵力支持。

彭越亲自去见魏王豹,开门见山:“我愿率万人军队归附大王,只求大王给我一个‘魏相国’的职位,让我继续驻守巨野泽,为大王抵御秦军。” 魏王豹正愁手下没有猛将,当即答应,封彭越为 “魏相国”,还赐给他 “魏相印”。

归附魏王后,彭越的日子好过了不少 —— 魏王豹给了他粮草、武器,还承认他在巨野泽的势力范围。而彭越也没让魏王豹失望,他率军在魏地多次击败秦军残余势力,平定了 20 多个县城,把魏地打造成了稳固的 “后方基地”。

可好景不长,公元前 205 年,刘邦与项羽展开楚汉争霸,魏王豹见项羽势力强,背叛刘邦投靠了项羽。彭越这下犯了难:他是魏王豹的相国,按说该跟着魏王豹投靠项羽;可他和刘邦有旧交,而且刘邦的谋士张良多次派人来劝他 “弃魏归汉”。

思来想去,彭越做出了一个关键决定:不跟着魏王豹投靠项羽,也不立刻归汉,而是继续留在巨野泽,保持 “中立”。他对部下说:“刘邦和项羽谁能赢,现在还不好说。咱们守住巨野泽,不管谁赢,都需要咱们这股力量。” 这种 “观望”,看似投机,实则是乱世中最稳妥的生存策略。

二、楚汉争霸:拖垮项羽的 “隐形杀手”

(一)断粮大计:项羽的 “致命软肋”

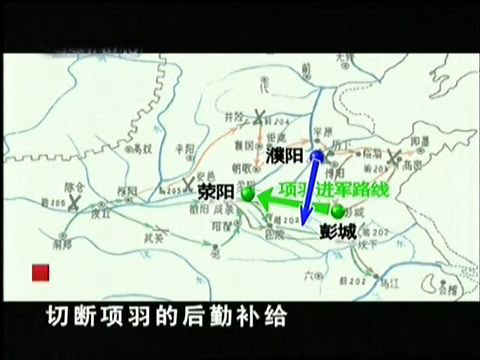

公元前 205 年,刘邦在彭城之战中大败,被项羽追得丢盔弃甲,连父亲和妻子吕雉都被俘虏了。就在刘邦快要绝望的时候,彭越派人送来一封信:“汉王莫急,项羽虽强,却有个致命软肋 —— 他的粮草全靠从彭城运来,我愿率军袭扰他的粮道,帮你缓解压力。”

刘邦大喜过望,当即回信:“要是你能断了项羽的粮道,我将来定封你为梁王!”

彭越说到做到,他率领两万军队,悄悄绕到项羽的后方,盯上了从彭城到荥阳的粮道。这条粮道长达千里,项羽派了一万精兵驻守,每隔五十里就有一个粮营。彭越没有硬攻,而是用 “袭扰战术”:

他把军队分成十个小队,每个小队 200 人,白天埋伏在粮道两侧的树林里,晚上趁秦兵熟睡时偷袭粮营 —— 不是硬拼,而是放一把火就跑,或者抢走几车粮食就撤。项羽的粮兵疲于奔命,刚扑灭这个粮营的火,那个粮营又被烧了;刚加固好这个据点,那个据点又被抢了。

有一次,彭越得知项羽的 “主力粮队” 要经过定陶(今山东定陶),亲自率领 5000 精兵埋伏在定陶城外的山谷里。等粮队进入山谷,他一声令下,伏兵从山上滚下巨石,堵住了山谷的出口和入口,然后用火箭射击粮车。顿时,山谷里火光冲天,粮车烧得噼啪作响,押送粮队的秦兵要么被烧死,要么被俘虏。

这一战,彭越烧了项羽的 10 万石粮食、300 辆粮车,还俘虏了粮队主将。消息传到荥阳前线,项羽气得吐血 —— 没有粮草,他根本没法继续攻打刘邦。无奈之下,他只好率军回师彭城,去保护粮道,刘邦趁机喘了口气,重新集结军队。

司马迁在《史记》里说:“彭越常往来为汉游兵,击楚,绝其后粮于梁地,楚以此数困。” 可以说,彭越的 “断粮战术”,是刘邦能在楚汉争霸中撑下来的关键。

(二)成皋之战:扭转战局的 “关键一击”

公元前 204 年,项羽重整旗鼓,再次率军攻打刘邦,把刘邦围困在成皋(今河南荥阳汜水镇)。成皋是关中的门户,一旦失守,刘邦就会失去退路。项羽吸取了上次的教训,派了三万精兵驻守粮道,还让自己的亲信项声担任粮道总指挥。

项声知道彭越厉害,不敢大意,他把粮营建在地势险要的地方,还在粮道两侧挖了深沟,派骑兵日夜巡逻。彭越几次袭扰,都没能得手,反而损失了几百人。部下劝他:“项声防守太严,咱们还是撤吧!” 彭越却摇了摇头:“成皋要是失守,汉王就完了,咱们也没好果子吃。必须想办法突破粮道!”

他观察了几天,发现项声的粮营虽然坚固,却有个致命缺点:所有粮营的水源都来自附近的一条小河。于是他想出了一条 “水攻计”—— 他让人在小河上游筑坝拦水,等水位涨到一定高度,再突然拆坝,洪水顺着河道冲向粮营。

项声的粮营被洪水冲垮,粮草被泡在水里,士兵们乱作一团。彭越趁机率军发起总攻,三万粮兵死伤大半,项声带着残兵逃跑了。彭越不仅烧了剩下的粮草,还俘虏了项羽的副将薛公。

消息传到成皋,项羽彻底慌了 —— 没有粮草,他的军队根本撑不了几天。他想继续攻打刘邦,可士兵们已经断粮三天了,纷纷要求撤军。无奈之下,项羽只好再次率军回师彭城,去平定彭越。而刘邦则趁机从成皋突围,攻占了敖仓(秦朝的粮仓),获得了充足的粮草。

成皋之战后,楚汉争霸的局势彻底逆转 —— 刘邦有了粮草,士气大振;项羽则因为粮道屡被彭越袭扰,兵力越来越弱。彭越也因为这一战,成了刘邦麾下最受重视的将领之一,刘邦多次在信中称赞他:“彭将军真乃朕之‘千里眼、顺风耳’,有你在,项羽必败!”

(三)会师垓下:迟到的 “灭楚功臣”

公元前 202 年,刘邦觉得时机成熟,决定与项羽展开决战,他派人去请彭越、韩信率军前来会师,共击项羽。可彭越却迟迟没来 —— 他有自己的顾虑:“我帮汉王打了这么多仗,可汉王只封了我一个‘魏相国’,要是这次灭了项羽,他会不会翻脸不认人?”

刘邦知道彭越在等 “好处”,只好派人去说:“要是你率军前来会师,灭了项羽后,我就封你为梁王,管辖梁地(今河南东部、山东西南部)!” 彭越一听,当即率领三万大军,日夜兼程赶往垓下。

此时韩信、英布也率军赶到,刘邦的军队达到了六十万,而项羽只有十万军队。彭越向刘邦建议:“项羽的军队虽然少,但战斗力很强,咱们不能硬拼。不如我率军继续袭扰他的后方粮道,韩信率军正面进攻,英布率军从侧面夹击,让项羽首尾不能相顾。”

刘邦采纳了彭越的建议。彭越率领军队,绕到项羽的后方,再次切断了他的粮道。项羽的军队本来就粮草不足,粮道被断后,更是雪上加霜,士兵们纷纷逃跑。韩信趁机率军发起总攻,英布从侧面夹击,项羽的军队大败。

项羽率领八百骑兵突围,最后在乌江自刎。垓下之战,彭越虽然没有直接参加正面进攻,却因为断了项羽的粮道,为灭楚立下了汗马功劳。刘邦称帝后,兑现了自己的承诺,正式封彭越为 “梁王”,定都定陶,管辖梁地的二十九个县,食邑三万户。

此时的彭越,达到了人生的顶峰 —— 从一个巨野泽的盗贼,到坐拥二十九个县的诸侯王,他用了整整八年。可他没想到,这顶峰也是 “下坡路” 的开始 —— 刘邦对异姓王的猜忌,已经悄然盯上了他。

三、君臣裂痕:从 “功臣” 到 “阶下囚”

(一)刘邦的 “试探”:暗藏杀机的 “召见”

刘邦称帝后,对异姓王越来越猜忌 —— 他觉得这些异姓王手握重兵,管辖大片土地,将来很可能会反叛自己。彭越作为 “三大异姓王” 之一,自然成了刘邦的 “重点关注对象”。

公元前 201 年,刘邦以 “巡游天下” 为名,来到梁地的定陶。彭越知道刘邦是来 “试探” 自己的,赶紧出城迎接,献上了大量的金银财宝、牛羊美酒。刘邦表面上很高兴,和彭越一起喝酒聊天,可话里话外都在试探:“彭将军,你手下的军队战斗力很强,要是有人谋反,你会不会帮朕平叛啊?”

彭越心里一紧,赶紧跪下说:“臣深受陛下恩典,就算粉身碎骨,也不会背叛陛下!要是有人谋反,臣愿率军第一个平叛!” 刘邦点了点头,没再说什么,可心里却更加猜忌 —— 他觉得彭越 “太会说话”,反而不可信。

临走时,刘邦故意把自己的 “佩剑” 落在了彭越的王府里。彭越知道这是刘邦的 “试探”—— 要是自己把佩剑藏起来,就是 “有不臣之心”;要是自己把佩剑送回去,就能证明自己 “忠诚”。于是他亲自捧着佩剑,快马加鞭追上刘邦,把佩剑还给了他。

刘邦接过佩剑,笑着说:“彭将军真是忠臣啊!” 可心里却在想:“彭越这么精明,将来要是反叛,肯定不好对付。”

(二)称病不朝:导火索还是 “蓄谋已久”

公元前 197 年,陈豨在代地谋反,刘邦亲自率军讨伐,派人去请彭越率军前来相助。可彭越却称病不出,只派了一个副将带着一万军队去应付。刘邦大怒,觉得彭越 “忘恩负义”,当即派人去责备彭越:“朕亲自率军讨伐陈豨,你却称病不朝,是不是觉得朕治不了你?”

彭越心里很害怕,他不是不想去,而是不敢去 —— 他知道刘邦猜忌自己,要是自己亲自率军前往,刘邦很可能会趁机夺了他的兵权;要是自己不去,又会被刘邦视为 “反叛”。思来想去,他决定 “称病”,派副将去应付,可没想到刘邦会发这么大的火。

他想亲自去刘邦面前谢罪,可手下的谋士扈辄却劝他:“大王要是去了,肯定会被刘邦扣押,不如干脆起兵反叛,说不定还能夺得天下!” 彭越摇了摇头:“刘邦对我有恩,我不能反叛他。” 可他也没去谢罪,继续 “称病”。

就在这时,彭越的一个太仆(负责管理车马的官员)因为犯了错,害怕被彭越处死,连夜逃出定陶,跑到刘邦的军营,诬告彭越:“陛下,彭越和扈辄商量好了,要起兵反叛,还说要和陈豨里应外合,推翻您的统治!”

刘邦早就想除掉彭越,一听太仆的诬告,当即下令:“派使者去定陶,趁彭越不备,把他抓起来!”

(三)吕后的 “毒计”:从 “流放” 到 “碎尸”

刘邦的使者来到定陶,谎称 “陛下要召见彭将军,商量封赏之事”。彭越信以为真,跟着使者来到洛阳。刚到洛阳,就被刘邦的士兵抓了起来,关进了监狱。刘邦派人调查彭越 “谋反” 的证据,可查来查去,也没找到确凿的证据 —— 扈辄劝彭越反叛,彭越并没有答应;太仆的诬告,也没有其他证人。

刘邦没办法,只好把彭越贬为平民,流放到蜀地的青衣县(今四川名山)。彭越心里很委屈,可也没办法,只好跟着押送他的士兵前往蜀地。

走到郑县(今陕西华县)时,彭越遇到了从长安来的吕后。彭越像见到了救星,赶紧跪下哭着说:“吕后,我真的没有谋反,是被人诬告的!求你在陛下面前为我说句好话,让我回昌邑老家,我这辈子再也不做诸侯王了!”

吕后看着彭越,脸上露出了一丝冷笑,心里却在想:“彭越是个猛将,要是放他回昌邑,将来肯定会东山再起,不如趁这个机会,把他彻底除掉!” 于是她笑着说:“彭将军放心,我会在陛下面前为你求情的,你跟我回洛阳吧。”

彭越以为吕后真的会帮他,高高兴兴地跟着吕后回了洛阳。可刚到洛阳,吕后就去找刘邦,说:“彭越是个壮士,你把他流放到蜀地,就是放虎归山!不如把他杀了,以绝后患!”

刘邦有些犹豫:“可咱们没有他谋反的证据啊。” 吕后说:“这还不简单?我让他的门客诬告他谋反,不就行了?”

于是吕后买通了彭越的几个门客,让他们上书刘邦,诬告彭越 “在流放途中,还和扈辄联系,准备谋反”。刘邦这下有了 “证据”,当即下令:“处死彭越,灭他三族!”

公元前 196 年,彭越被押到洛阳的闹市口,当众斩首。可吕后觉得还不够解恨,又向刘邦建议:“彭越谋反,罪大恶极,应该把他的尸体剁成肉酱,分赐给各地诸侯,让他们知道谋反的下场!” 刘邦同意了。

于是,彭越的尸体被剁成肉酱,装进坛子里,分赐给了韩信、英布等诸侯王。当彭越的肉酱送到韩信面前时,韩信正在吃饭,当场就吐了 —— 他知道,刘邦这是在警告自己:要是敢谋反,下场就和彭越一样。

四、冤屈背后:皇权与军功集团的生死博弈

(一)彭越真的 “谋反” 了吗?史料里的 “漏洞”

很多人觉得彭越 “谋反被杀” 是罪有应得,可翻开史书你会发现,彭越的 “谋反”,从头到尾都是一场 “冤案”,史料里有很多 “漏洞”:

第一,“谋反证据” 不足。根据《史记・彭越列传》记载,彭越的 “谋反” 证据,只有太仆的诬告和吕后买通的门客的证词,没有任何实物证据(比如书信、兵器)。而且扈辄劝彭越反叛,彭越并没有答应,这在《史记》里写得很清楚:“扈辄劝越反,越不听。”

第二,彭越没有 “谋反动机”。彭越当时已经是梁王,坐拥二十九个县,食邑三万户,荣华富贵享用不尽,根本没有必要谋反。而且他知道刘邦的实力,自己只有三万军队,根本打不过刘邦,谋反就是 “以卵击石”。

第三,彭越的 “称病不朝”,是 “自保” 而非 “谋反”。他知道刘邦猜忌自己,怕亲自率军前往会被夺兵权,所以才称病不朝,派副将去应付。这是一种 “消极抵抗”,而不是 “谋反准备”。

这些漏洞都证明,彭越的 “谋反”,是刘邦和吕后为了除掉他而编造的 “莫须有” 罪名。刘邦之所以要除掉彭越,根本原因不是彭越 “谋反”,而是他 “功高震主”—— 彭越是 “游击战鼻祖”,军事才能出众,手下有三万精锐军队,在梁地有很高的威望,刘邦担心自己死后,没人能控制住他,所以才借机除掉他。

(二)吕后的 “角色”:比刘邦更狠的 “幕后推手”

在彭越的冤案中,吕后起到了 “关键作用”—— 要是没有吕后的 “毒计”,彭越可能不会被处死,顶多是被流放。

吕后为什么要除掉彭越?有三个原因:

第一,为了巩固自己的权力。吕后知道,刘邦年纪大了,很快就会去世,到时候太子刘盈继位,可刘盈性格软弱,根本控制不住彭越、韩信这些军功赫赫的诸侯王。所以她要趁刘邦还在,提前除掉这些 “隐患”,为刘盈铺路。

第二,为了打击 “军功集团”。彭越是军功集团的代表人物之一,除掉彭越,可以震慑其他军功大臣,让他们不敢反抗自己。后来吕后又设计杀了韩信,都是为了打击军功集团。

第三,为了报 “私仇”。当年彭越在巨野泽当盗贼时,曾抢过吕后娘家的粮食(吕后是单父人,单父就在巨野泽附近),吕后一直记恨在心。现在有了机会,她自然不会放过彭越。

吕后的手段比刘邦更狠、更毒 —— 刘邦一开始只是想把彭越流放,可吕后却觉得 “流放不够彻底”,非要把他处死、剁成肉酱,还要灭他三族。这种 “斩草除根” 的狠辣,让其他诸侯王更加害怕吕后,也为后来吕后专权埋下了伏笔。

(三)栾布哭尸:唯一敢为彭越 “鸣冤” 的人

彭越被处死、剁成肉酱后,刘邦下了一道命令:“谁敢为彭越哭丧,就烹杀谁!” 大臣们都害怕被处死,没人敢为彭越鸣冤,可彭越的门客栾布却不怕 —— 他不仅为彭越哭丧,还当众为彭越鸣冤。

栾布是梁地人,早年曾被人卖到燕国当奴隶,后来被彭越赎回来,封为 “梁大夫”。彭越对栾布有 “救命之恩”,所以彭越死后,栾布不顾刘邦的禁令,来到彭越的头颅前,放声大哭,还说:“彭将军是忠臣,是被冤枉的!陛下不该杀他!”

士兵们赶紧把栾布抓起来,送到刘邦面前。刘邦大怒,说:“我下令不准为彭越哭丧,你却敢违抗我的命令,是不是想和彭越一起谋反?来人,把他烹杀了!”

栾布却面不改色,说:“陛下先让我说几句话,说完再烹杀我也不迟!” 刘邦说:“你有什么话,赶紧说!”

栾布说:“当年陛下在彭城战败,被项羽围困在荥阳,要是没有彭将军袭扰项羽的粮道,陛下能打败项羽吗?当年成皋之战,要是没有彭将军断了项羽的粮草,陛下能突围吗?彭将军为大汉立下了汗马功劳,可陛下却因为一点小事,就杀了他,还剁成肉酱!要是其他功臣看到彭将军的下场,都会心寒的!陛下要是杀了我,就是逼着功臣们谋反!”

刘邦听了栾布的话,心里也有些后悔 —— 他知道栾布说得对,杀彭越确实有些 “过分”。于是他不仅没杀栾布,还封栾布为 “都尉”。

栾布哭尸的故事,成了彭越冤案中最感人的一笔 —— 它证明了彭越的 “忠诚” 和 “威望”,也揭露了刘邦 “鸟尽弓藏” 的残酷。

五、历史余响:彭越的 “遗产” 与家族浮沉

(一)游击战的 “传承”:影响后世两千年

彭越虽然死了,但他发明的 “游击战” 战术,却影响了后世两千年。

在汉代,卫青、霍去病讨伐匈奴时,就借鉴了彭越的 “袭扰战术”—— 他们率领骑兵,深入匈奴腹地,袭扰匈奴的粮草、牲畜,打乱匈奴的部署,最终打败了匈奴。

在唐代,李靖讨伐突厥时,也用了彭越的 “断粮战术”—— 他率军袭扰突厥的粮道,突厥军队因缺粮而大乱,李靖趁机率军发起总攻,灭了突厥。

在近代,毛泽东在《论持久战》中,高度评价了彭越的游击战:“彭越在楚汉争霸中,用‘敌进我退、敌退我追、敌驻我扰、敌疲我打’的战术,拖垮了项羽,这是中国游击战的雏形。”

可以说,彭越是中国历史上 “游击战的鼻祖”,他的军事思想,是中国古代军事文化的重要组成部分。

(二)家族的 “逆袭”:彭越后代的 “赎罪” 之路

彭越被灭三族后,他的家族几乎被斩尽杀绝,可没想到,他还有一个孙子活了下来 —— 彭越的儿子彭隆,在彭越被杀前,被彭越的部下偷偷送出了定陶,逃到了楚国的深山里,改名为 “袁隆”(“袁” 和 “彭” 在古代发音相近)。

袁隆在楚国的深山里隐居下来,娶妻生子,繁衍后代。到了东汉时期,彭越的后代袁安成了东汉的名臣,官至司徒(相当于丞相)。袁安为官清廉、刚正不阿,深受百姓爱戴,他的儿子袁敞、孙子袁汤、曾孙袁逢、玄孙袁绍、袁术,都是东汉末年的重要人物,其中袁绍更是成为 “三国第一诸侯”。

袁绍在讨伐董卓时,曾对部下说:“我是彭越的后代,彭将军当年被刘邦冤枉杀害,我今天要讨伐董卓,就是为了替祖先报仇,匡扶汉室!” 虽然袁绍最终失败了,但彭越的后代能在东汉末年崛起,也算是对彭越的一种 “慰藉”。

(三)民间的 “纪念”:彭越的 “传说” 与 “遗迹”

在山东巨野、定陶等地,民间一直流传着很多关于彭越的传说和遗迹。

在巨野泽,有一个 “彭越点将台”—— 传说彭越当年就在这里操练军队,点将出征。点将台高约三丈,周长约五十丈,至今还能看到遗迹。当地百姓每年都会在点将台举行 “祭祀活动”,纪念彭越。

在定陶,有一个 “彭越墓”—— 虽然彭越的尸体被剁成肉酱,但他的门客偷偷收集了他的一些衣物、头发,埋在了定陶城外的一座小山里,形成了 “彭越墓”。墓前有一块石碑,上面刻着 “汉梁王彭越之墓”,是唐代书法家颜真卿所写。

在民间传说中,彭越还是 “财神” 的化身 —— 因为彭越当年在巨野泽劫富济贫,把抢来的粮食分给百姓,所以百姓们觉得他 “仗义疏财”,把他尊为 “财神”,每逢过年过节,都会供奉他的画像。

这些传说和遗迹,证明了彭越在民间的 “威望”—— 百姓们没有忘记他的功劳,没有相信他 “谋反” 的罪名,而是把他当成了 “英雄” 和 “忠臣”。

六、颠覆认知:彭越不是 “叛臣”,是被冤枉的 “军事天才”

(一)被误解的 “反复无常”:其实是 “乱世生存智慧”

很多人觉得彭越 “反复无常”—— 先归附魏王豹,再投靠刘邦,最后又 “谋反”。可实际上,他的每一次选择,都是乱世中的 “生存智慧”。

归附魏王豹,是因为魏王豹有正统身份,能给他提供 “合法性”;投靠刘邦,是因为刘邦有实力,能帮他实现 “封王拜将” 的梦想;称病不朝,是因为他怕被刘邦夺兵权,是 “自保” 而非 “谋反”。

他不是 “不想忠诚”,而是在乱世中,“忠诚” 是最不值钱的东西 —— 魏王豹背叛刘邦,项羽屠杀功臣,刘邦猜忌异姓王,在这样的环境里,他只能靠 “灵活变通” 来生存。

(二)被低估的 “军事才能”:他是 “游击战鼻祖”

很多人只知道韩信是 “兵仙”,却忽略了彭越的军事才能。实际上,彭越的军事才能,一点都不比韩信差 —— 他发明的 “游击战”,是一种全新的战术,弥补了正面战场的不足。

韩信擅长 “大兵团作战”,靠的是 “明修栈道、暗度陈仓” 这样的奇谋;而彭越擅长 “敌后袭扰”,靠的是 “断粮道、袭粮营” 这样的战术。在楚汉争霸中,韩信和彭越是刘邦的 “左膀右臂”—— 韩信在正面战场击败项羽的军队,彭越在敌后战场拖垮项羽的后勤,两人缺一不可。

要是没有彭越的 “游击战”,刘邦根本撑不到韩信崛起;要是没有彭越的 “断粮道”,项羽也不会在垓下战败。可以说,彭越是楚汉争霸中 “最被低估的军事天才”。

(三)被忽略的 “政治贡献”:他是 “梁地稳定器”

彭越不仅是军事天才,还是个 “政治高手”—— 他在梁地的治理,为刘邦的统一大业提供了稳固的后方。

彭越被封为梁王后,在梁地采取了一系列措施:他减轻赋税,让百姓安心种地;他兴修水利,改善农业生产条件;他创办学校,让孩子们学习文化;他安抚流民,让他们定居下来。在他的治理下,梁地从 “战乱之地” 变成了 “富庶之地”,为刘邦提供了充足的粮草和兵源。

刘邦讨伐陈豨时,梁地为刘邦提供了十万石粮食、三万名士兵,要是没有梁地的支持,刘邦根本没法平定陈豨的叛乱。可以说,彭越是 “梁地稳定器”,他的政治贡献,一点都不比他的军事贡献小。

七、结尾:军功的悲剧,还是时代的必然?

彭越的一生,是一部 “军功的悲剧史”—— 他靠着自己的军事才能,从草莽盗贼逆袭成开国梁王,为刘邦的统一大业立下了汗马功劳,可最终却被刘邦和吕后以 “莫须有” 的罪名处死,剁成肉酱,灭了三族。

他的悲剧,不仅仅是他个人的悲剧,更是汉初所有异姓王的悲剧。韩信、英布、彭越,这些为刘邦打天下立下赫赫战功的名将,最终都落得个 “身首异处” 的下场。他们的悲剧,不是因为 “谋反”,而是因为 “功高震主”—— 在皇权面前,军功越大,威胁越大,越容易被除掉。

彭越的悲剧,也是时代的必然。汉初,皇权刚刚建立,还不稳定,刘邦必须通过 “削藩” 来巩固皇权。而异姓王手握重兵,管辖大片土地,自然成了刘邦 “削藩” 的首要目标。彭越作为异姓王的代表,注定要成为皇权与军功集团斗争的 “牺牲品”。

可彭越的故事,也给我们留下了很多思考:要是彭越当年没有称病不朝,而是亲自率军去讨伐陈豨,他的结局会怎样?要是吕后没有插手,刘邦会不会放彭越一条生路?要是彭越没有发明 “游击战”,楚汉争霸的结局会改变吗?

两千多年过去了,彭越的故事还在民间流传。他的 “游击战” 战术,影响了后世两千年;他的冤屈,让人们看到了皇权的残酷;他的精神,激励着无数人在逆境中奋斗。他不再是史书上一个简单的 “叛臣”,而是一个有血有肉、有勇有谋、有冤有恨的 “英雄”。

你觉得彭越最可惜的地方是什么?是不该称病不朝,还是不该相信吕后?你还知道哪些关于彭越的秘闻?欢迎在评论区聊聊!