10月17日,吉林省发改委副主任赵姝丽在新闻发布会上介绍:

《长春都市圈发展规划》已于8月22日正式获得国家发展改革委复函。

这是全国第18个,也是今年内,继石家庄都市圈后获批的第二个国家级都市圈。

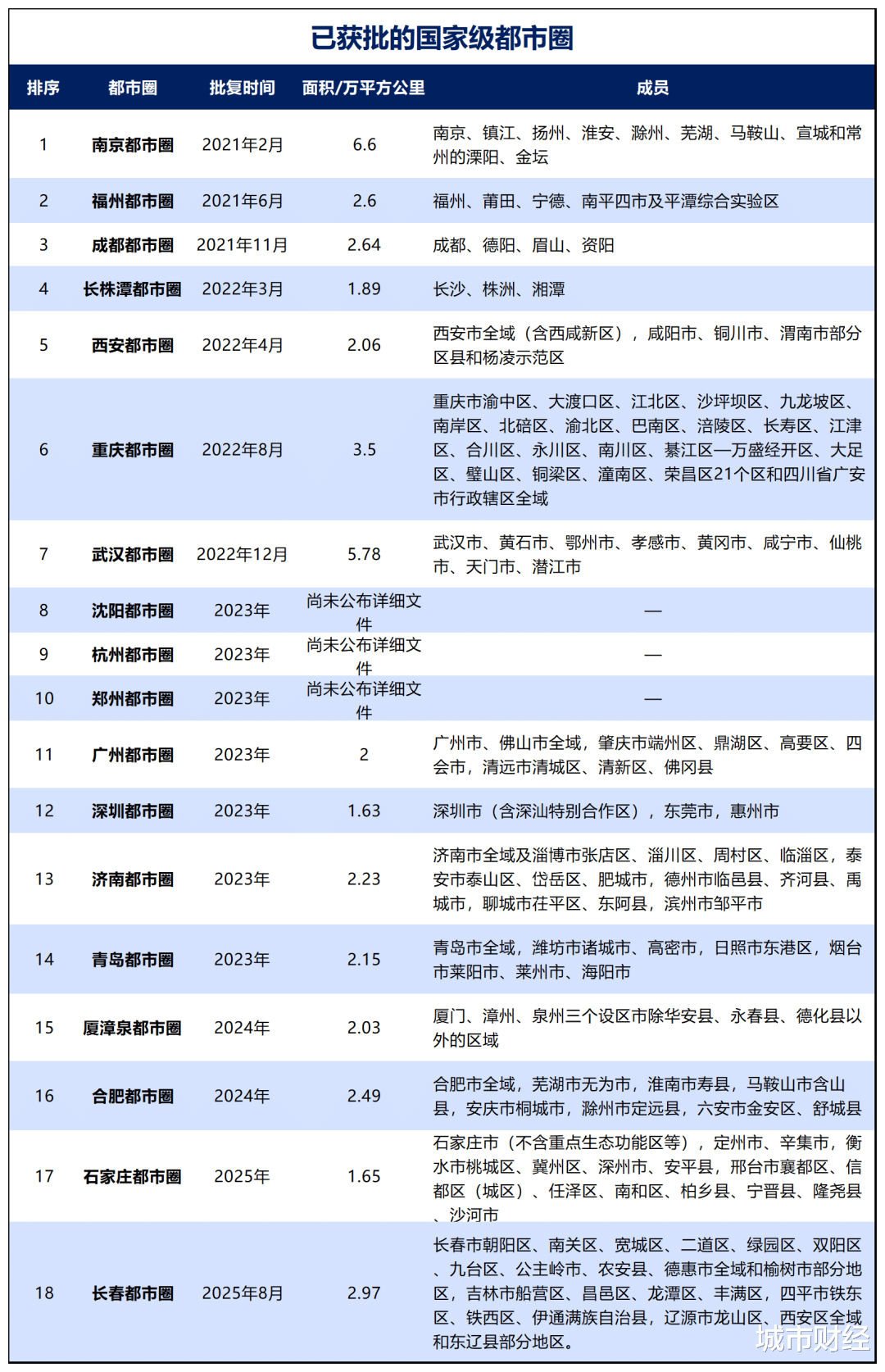

之前获批的都市圈,按照批复时间顺序依次是南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆、武汉、沈阳、杭州、郑州、广州、深圳、青岛、济南、厦漳泉、合肥、石家庄。

同时,长春都市圈也是继沈阳都市圈后,东北地区第2个国家级都市圈。

和武汉都市圈之后批复的都市圈一样,长春都市圈的具体规划文件,并未公开。

不过,吉林省召开的《长春都市圈发展规划》新闻发布会上,披露了不少关键信息。

首先,长春都市圈涉及长春、吉林、四平、辽源四个城市,但不是四个城市的全域。

具体来看,长春都市圈包括:

长春市朝阳区、南关区、宽城区、二道区、绿园区、双阳区、九台区、公主岭市、农安县、德惠市全域和榆树市部分地区,吉林市船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区,四平市铁东区、铁西区、伊通满族自治县,辽源市龙山区、西安区全域和东辽县部分地区。

总面积2.97万平方公里,常住人口1210万人。

这几年批复的十多个国家级都市圈,出现了一个有趣现象耐人寻味。

也即,官方在批复过程中态度发生了明确变化。

从最初的锣鼓喧天、鞭炮齐鸣到最后压根就不透露一点风声。

最初的南京、福州、长株、西安、重庆都市圈批复都是高调官宣,且首先在国家发改委官方网站挂出,然后才是地方政府网站转载。

但武汉都市圈获批为第7个国家级都市圈时,首先报道的是湖北当地媒体长江日报,国家发改委、湖北省政府与武汉市政府至今没有公布具体的规划。

沈阳都市圈的官宣更有趣,是通过沈阳市委书记参加央视一个访谈节目时官宣的,至今没有发布详细文件。

之后的杭州、郑州都市圈均是透过市政府文件官宣,且没有公布具体规划方案。

哪怕是广州、深圳都市圈,虽然公布了文件,但国家发改委网站依旧不挂载。

02 | 东北,需要超级城市在之前多篇文章中,本号反复强调过一件事:

东北需要超级城市。

作为一个拥有1亿人口规模的地区,东北缺少一个超大能级的城市带动发展。

强者恒强法则之下,没有一个超级中心带动,东北就无法统筹发展,力量无法集中,效果会大打折扣。

君不见,长三角有上海,更有苏州、杭州、南京、宁波、无锡等高手。粤港澳大湾区有香港、深圳、广州三大巨擘。成渝地区有重庆、成都两大高手带动。中部地区,有武汉坐镇,还有长沙、郑州、合肥三个大拿。

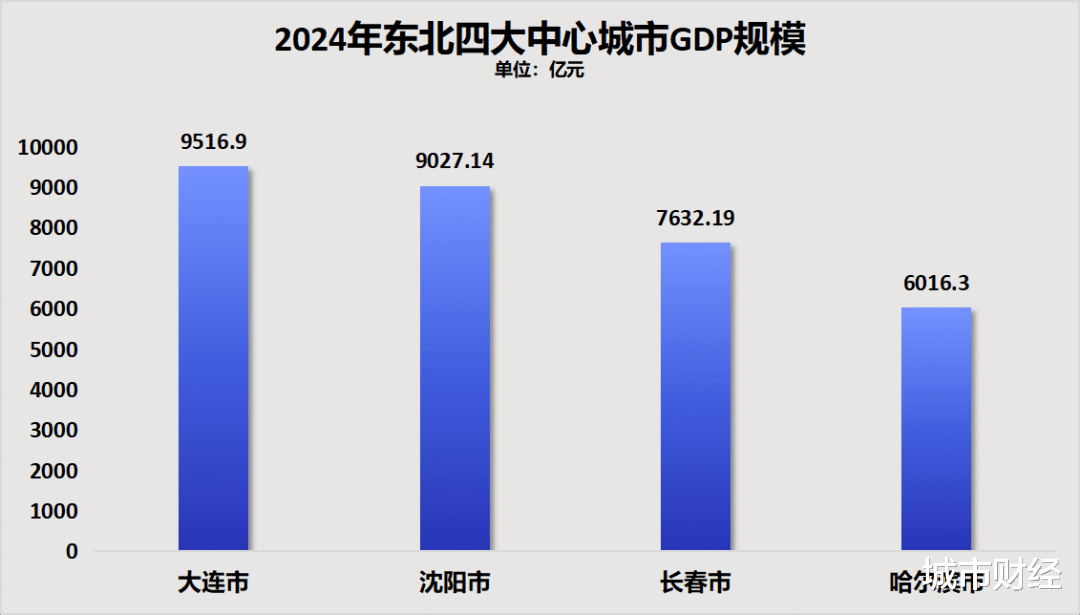

而东北,没有一个城市经济实力在前20。

在之前的文章中,我针对强省会还是均衡发展的模式,进行了分析,提出的观点一句话概括便是:穷则核心,富则兼顾。

高层想要振兴东北,得选定一个东北城市,不断给予赋能,壮大其能量场,如此才能留住人口。

试想一下,如果东北有一座北上广深一样的超大能量场的城市,能够提供充足的就业机会,谁会逃离家乡,跋山涉水跨越几千公里南下。

所以,东北亟需全力打造一座超大能量场的城市,来稳住东北的局面。

按照去年相继批复的各城市国土空间规划来看,沈阳是最被寄予厚望的一个。

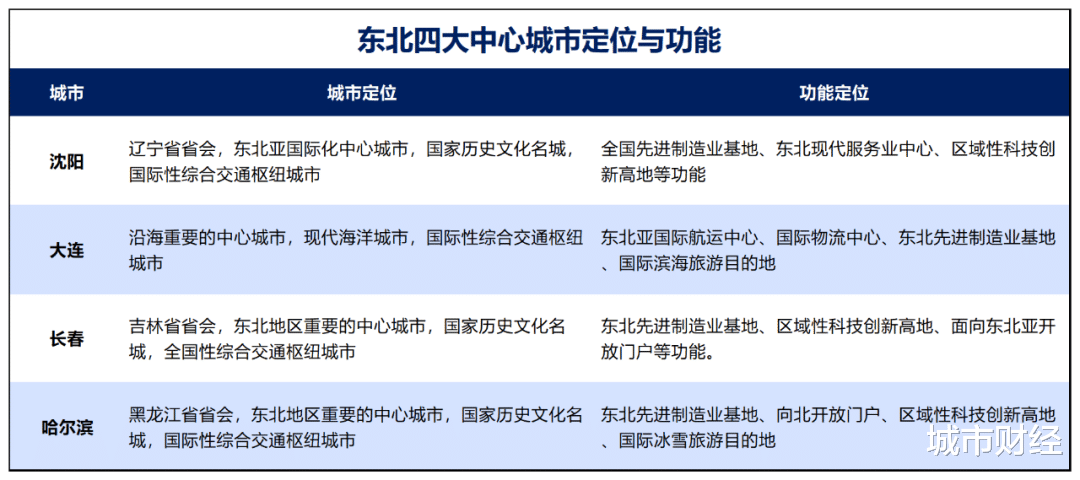

其中东北四大中心城市的定位与功能表述如下:

哈尔滨:

黑龙江省省会,东北地区重要的中心城市,国家历史文化名城,国际性综合交通枢纽城市。发挥东北先进制造业基地、向北开放门户、区域性科技创新高地、国际冰雪旅游目的地等功能。

大连:

沿海重要的中心城市,现代海洋城市,国际性综合交通枢纽城市。发挥东北亚国际航运中心、国际物流中心、东北先进制造业基地、国际滨海旅游目的地等功能。

沈阳:

辽宁省省会,东北亚国际化中心城市,国家历史文化名城,国际性综合交通枢纽城市。发挥全国先进制造业基地、东北现代服务业中心、区域性科技创新高地等功能,推动沈阳在新时代东北振兴上展现更大担当和作为。

长春:

吉林省省会,东北地区重要的中心城市,国家历史文化名城,全国性综合交通枢纽城市。发挥东北先进制造业基地、区域性科技创新高地、面向东北亚开放门户等功能。

在城市定位中,沈阳无疑是最高的,它的定位超越了东北范畴,是东北亚国际化中心城市。显然,沈阳不仅是东北的中心,还要做整个东北亚的中心。

长春、哈尔滨定位是东北地区重要的中心城市,大连是沿海重要的中心城市。

在功能定位上,沈阳同样最高。先进制造业基地,沈阳的前缀是“全国”,大连、长春、哈尔滨的前缀都是“东北”。

除此之外,沈阳作为东北地区一哥的最直接表述是“推动沈阳在新时代东北振兴上展现更大担当和作为”。

这是其他三个城市都没有的表述。显然,在官方的语境中,带动、引领东北地区复兴的重任,落在了沈阳肩上。

不过,偌大的东北地区,仅沈阳一个超级城市还不够,还得需要辅助,长春、大连、哈尔滨,同样责无旁贷。

这一次批复长春都市圈,其目的就在于此。

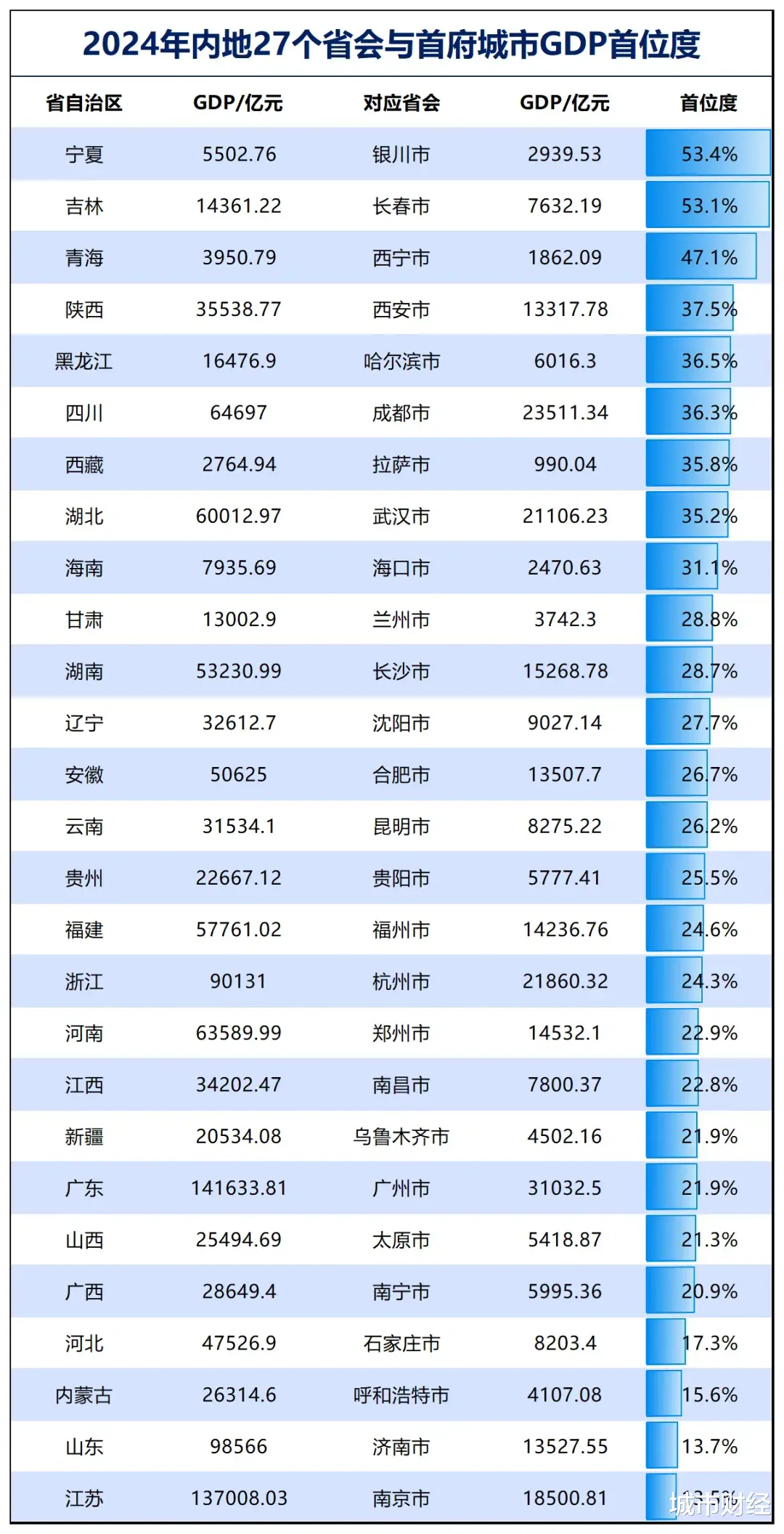

尽管从经济首位度来看,吉林省一半以上的GDP都装在了长春。

但长春的经济绝对实力已经很弱。

仍需要以都市圈的形式壮大长春的能量场。

都市圈、城市群的本质,是未来的主要发展方向,其意图一方面壮大中心城市的能量场,另一方面,通过轨道上的都市圈、城市群,加快圈内、群内各种生产要素的快速流通,提升经济效益,助力圈内弱小城市的发展。

都市圈和城市圈是城市化2.0时代的载体,国家这些年之所以不断批复国家级城市群和国家级都市圈,就是要让每个圈的圈内城市之间的人、财、物等各项生产要素加快流通,产生更强大的经济效益。

而实现的基础便是交通,所以我们可以从已经批复的南京、福州、成都、重庆、西安等都市圈中找到相同的一句话,“打造轨道上的都市圈”。

所以说,一旦获批国家级都市圈,对圈内城市的交通利好,那是肯定的。

而长春,正需要这样一个可以虹吸周边城市资源的冠冕堂皇的理由与权柄。

03 | 下一个国家级都市圈,会是谁可以肯定的是,国家级都市圈后面还会继续批复。

今年8月份国务院发布的《关于推动城市高质量发展的意见》明确提到:

稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展。发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,构建布局合理的现代化城市体系。支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群打造世界级城市群,推动成渝地区双城经济圈、长江中游城市群等成为高质量发展增长极,增强中西部和东北的城市群、都市圈对区域协调发展的支撑作用,促进城市间定位错位互补、设施互联互通、治理联动协作。加强城市群内产业链协作,优化城市群之间产业分工和空间联系。发展壮大现代化都市圈,支持有条件的地方推进同城化发展,建立健全同城化发展体制机制,深化经济区与行政区适度分离改革,促进通勤便捷高效、产业梯次配套、公共服务便利共享。

一言以蔽之,城市群、都市圈是未来推进城市化发展的主要形态和必然形态。

后续仍会批复国家级都市圈。

关键问题来了,下一个会是谁?

要明白这个问题的答案,首先得明白获批国家级都市圈,有什么标准和门槛?

2022年9月份国家发改委发文明确强调:

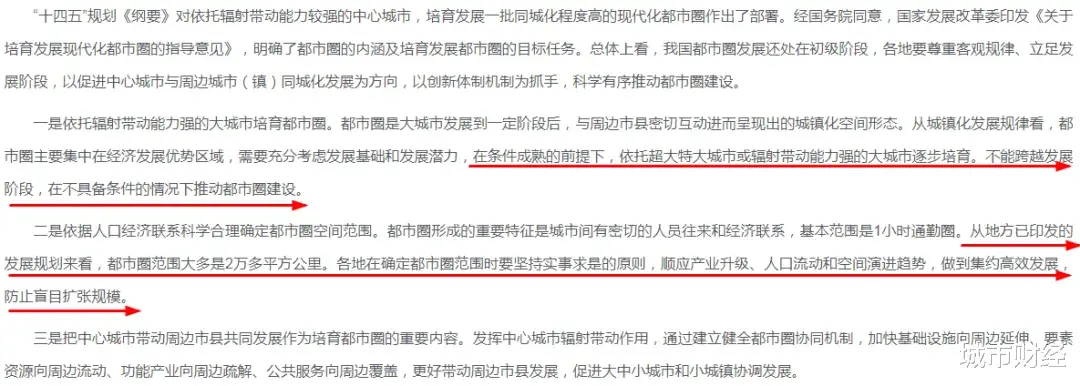

都市圈主要集中在经济发展优势区域,需要充分考虑发展基础和发展潜力,在条件成熟的前提下,依托超大特大城市或辐射带动能力强的大城市逐步培育。不能跨越发展阶段,在不具备条件的情况下推动都市圈建设。

这段话,拆开来看,就两个关键:

第一,都市圈主要集中在经济发展优势区域,需要充分考虑发展基础和发展潜力,在条件成熟的前提下,依托超大特大城市或辐射带动能力强的大城市逐步培育。

第二,不能跨越发展阶段,在不具备条件的情况下推动都市圈建设。

后续批复只会针对有强辐射带动能力的超大特大城市或者辐射能力强的大城市。

也即未来还能获批国家级都市圈的城市,主要集中在超大特大城市身上。

其实回过头来看,已经批复的17个国家级都市圈,也基本都是超大特大城市。

根据第七次全国人口普查,我国超大特大城市一共有22个,其中包括上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津7个超大城市,以及武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连、苏州。

已经批复的17个中,就包括深圳(带着东莞)、重庆、广州(带着佛山)、成都、武汉、西安、杭州、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、郑州。

当然也有几个破格提拔的,比如石家庄都市圈、合肥都市圈、福州都市圈、厦门都市圈以及这篇文章的主角,长春都市圈。

不过上面的22个超大特大城市是2020年的数据,过去四年有了新变化,武汉、杭州、东莞均官宣城区人口突破了1000万,跻身超大城市行列。

苏州则因为工业园区代码变更,城区人口突破500万,跻身特大城市行列。合肥也官宣,城区人口也突破了500万。

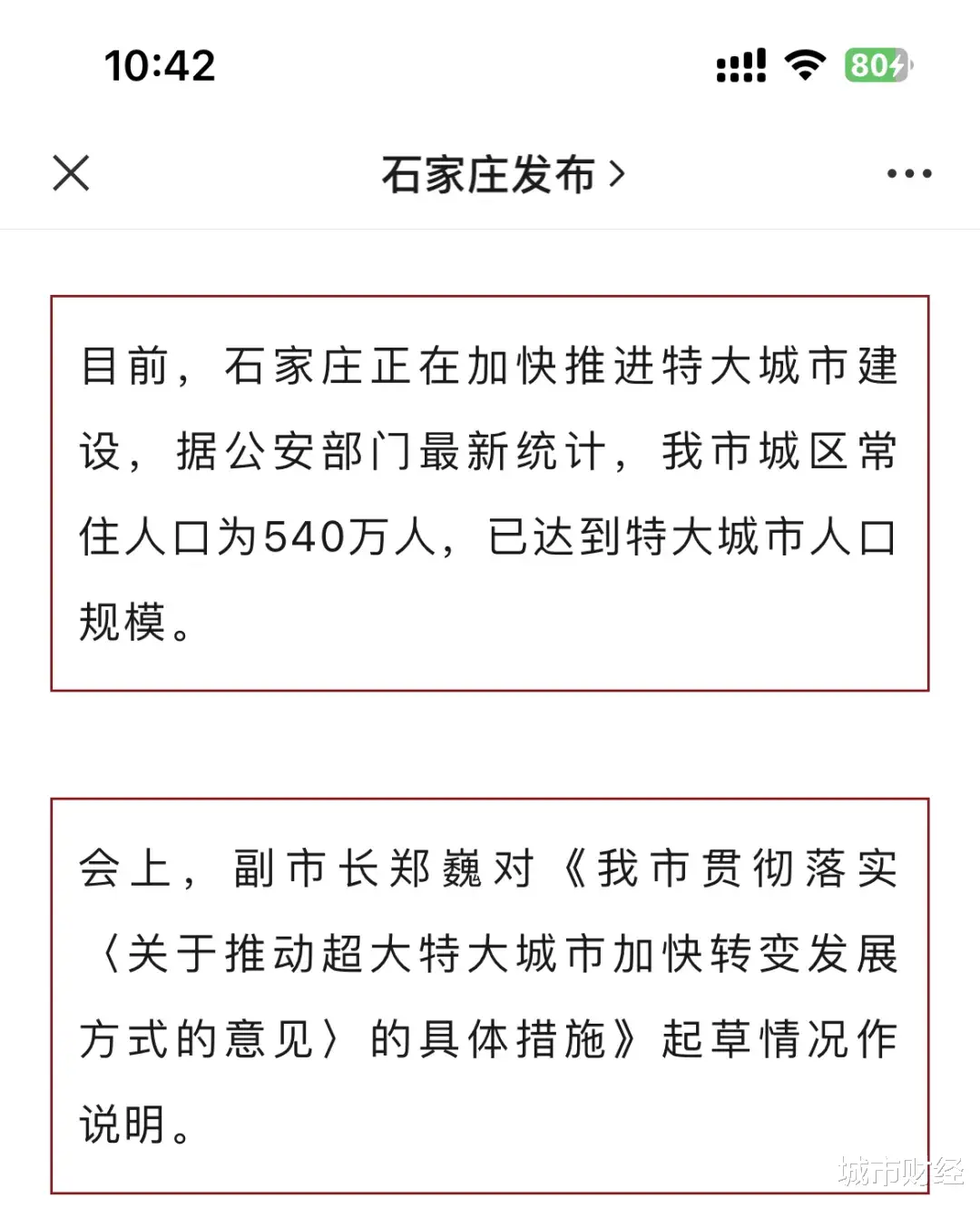

而石家庄则在2024年9月官宣,城区人口540万人,已达到特大城市标准。

按照这个圈定的范围,未来还能有资格获批的城市只剩下北京、上海、天津、哈尔滨、昆明、大连、苏州。

未来几年,这些城市的都市圈,会相继批复。

当然:

第一,这些有资格获批都市圈的城市,其中有几组必定是打包批复。比如北京与天津,上海与苏州,都是分不开的。

第二,不排除会有一些城市像石家庄、长春、厦门等城市一样,破格提拔。