在充斥着爆米花气味的影院里,《我不是药神》像一柄锋利的手术刀,剖开了当代文明华美袍子下的溃烂伤口。程勇抱着一箱箱印度格列宁穿越海关时,他背负的不仅是救命药,更是整个社会对生命定价的终极拷问。这部改编自陆勇案的电影,以近乎残酷的真实笔触,将观众推入一个悖论漩涡:当维系生命的药物成为奢侈品,我们所谓的文明究竟在守护什么?

药瓶里的文明悖论

瑞士诺瓦公司代表西装革履地宣称"药物研发需要成本"时,镜头扫过病友们摘下口罩露出的溃烂口腔。这种蒙太奇对比撕开了现代医药体系的伪善面纱:专利制度构筑的知识产权圣殿,正在将人类最基本的生存权供奉为祭品。天价药背后,是资本逻辑对人道主义的全面碾压。

程勇的印度之行犹如一场荒诞的文明朝圣。同一化学分子式,在孟买的制药厂里是500元的救命药,在上海的医院里却标价四万。地理距离不过三千公里,生命的价格却拉开了八十倍的鸿沟。这种魔幻现实不仅解构了医药全球化的神话,更暴露出后殖民时代的新型剥削——生命权的地域性歧视。

当黄毛为保护程勇驾车冲向集装箱,鲜血在挡风玻璃上绽开时,这个沉默的农村青年用死亡完成了最尖锐的控诉。他的悲剧印证了齐格蒙特·鲍曼的预言:在流动的现代性中,穷人首先被剥夺的是作为"消费者"的资格,最终连"生存者"的身份都将失去。

灰色地带的道德光谱

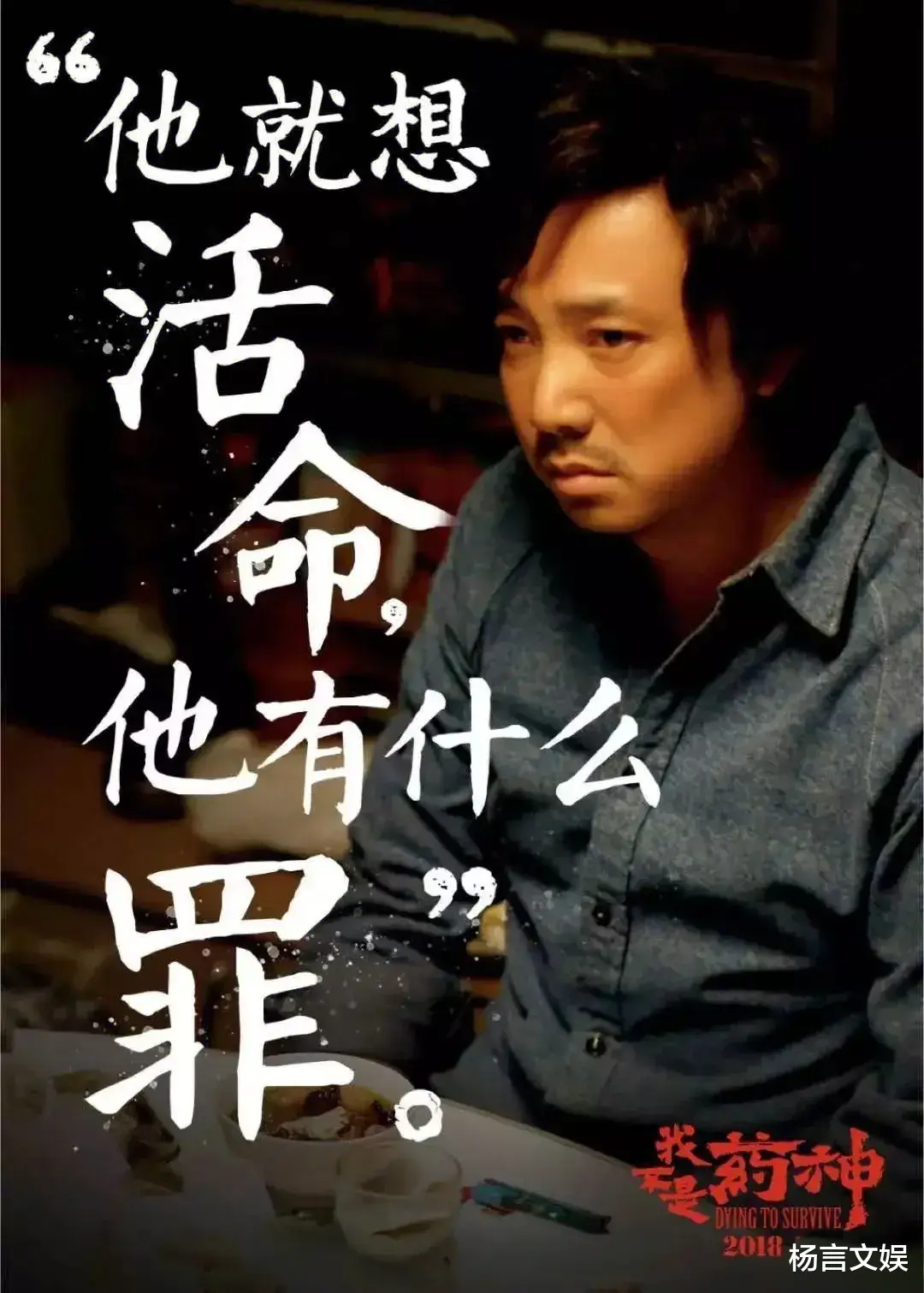

程勇从油腻商人到"药神"的蜕变轨迹,勾勒出人性最复杂的等高线。当他第一次将药价从5000元降到500元时,这个曾经卖印度神油的商贩,在患者们的集体凝视中完成了精神觉醒。这种转变恰如列维纳斯所述:当他者的面容浮现,道德主体便自然生成。

警察曹斌在执法困境中的挣扎,暴露了现代法治体系的致命软肋。当他听到老奶奶"我不想死"的哀求时,握枪的手开始颤抖。这个细节印证了哈特对法律实证主义的批判:当法律与人道根本冲突时,服从是否仍是美德?

吕受益清创时的惨叫,成为整部电影最刺耳的灵魂拷问。这个温文尔雅的白血病患者,最终在疼痛中咬碎了自己的生命尊严。他的死亡不仅是个体悲剧,更是对整个医疗伦理体系的血泪控诉——当治疗成为酷刑,医学的初心何在?

暗夜中的微光图谱

在冰冷的制度铁幕下,病友群主刘思慧的钢管舞表演构成了震撼的隐喻。当她褪去护士制服在夜场疯狂起舞时,这种身体的反叛既是对命运的抗争,也是对医疗体系异化的辛辣讽刺。每个旋转都在诉说:当白衣天使不得不出卖肉体求生,整个社会的免疫系统已然崩溃。

张长林这个假药贩子的"盗亦有道",解构了非黑即白的道德叙事。他在逃亡前对程勇的忠告"救急不救穷",道出了民间自救运动的宿命。这种黑色幽默式的生存智慧,恰如本雅明笔下的历史天使:背对未来却被迫不断退向深渊。

程勇被判刑时街道两侧无声摘口罩的人群,构成了当代中国最动人的公民图景。这些曾被口罩遮蔽的面孔,此刻以集体露脸的方式完成对生命的庄严宣誓。三千个口罩飘落如雪,恰似荒原上绽放的白色野花,昭示着人性永不泯灭的光芒。

囚车驶过外滩时,玻璃上的斑驳光影将程勇的脸分割成模糊的碎片。这个充满宗教意味的镜头,将个体命运升华为时代的受难图。当字幕浮现"格列宁纳入医保"时,我们理应警惕这种廉价的救赎叙事。真正的文明进步,不在于某个药品进入社保名录,而在于能否构建不让任何人因贫穷而死的制度伦理。在生死这道终极考题面前,每个社会都需交出自己的人性答卷——这或许就是《我不是药神》留给我们的未尽之问。