绍兴十一年冬,大理寺狱的寒风吹透了岳飞身上的囚服,而相府内的烛火却烧得正旺。秦桧坐在铺着貂皮的坐榻上,手指摩挲着砚台边缘——那方砚台是金国使者送的,石面上隐约能看出女真文的刻痕。他看着案上岳飞的供词,嘴角撇了撇,提笔在“莫须有”三个字上又描了一遍,墨汁晕开,像极了江南冬日里化不开的阴翳。

靖康二年(1127)的开封城破时,秦桧还是御史中丞。金军把他和其他官员一起押往北地,途经黄河边,他亲眼看见冻僵的宋兵尸体顺着冰面漂走,金军将领却在帐篷里喝着宋人的酒。有个小兵冲上去想夺刀,被金兵一刀砍了脑袋,血溅在秦桧的官袍上,他下意识地往后缩了缩。那晚金军大帐里,完颜宗翰问他“愿不愿为大金效力”,他沉默了半宿,最后说“愿为两国通好尽绵薄”——那时他心里想的,或许是活着比什么都重要,可这“通好”二字,后来却成了剜向南宋的刀。

建炎四年(1130),秦桧带着妻子王氏从金营逃回。船到建康时,守将问他怎么逃出来的,他说“杀了看守的金兵,连夜划船南下”。王氏在一旁补充“多亏了相公机智”,可私下里,她曾跟侍女抱怨“北地苦寒,若不是金人放行,哪能活着回来”。这话传到高宗耳朵里,高宗却没当回事——他正愁没人能跟金国谈和,秦桧的归来,像给了他一根救命稻草。第一次召见时,秦桧说“如欲天下无事,须是南自南,北自北”,高宗拍着他的手说“朕找了这么久,总算找到懂朕的人了”。

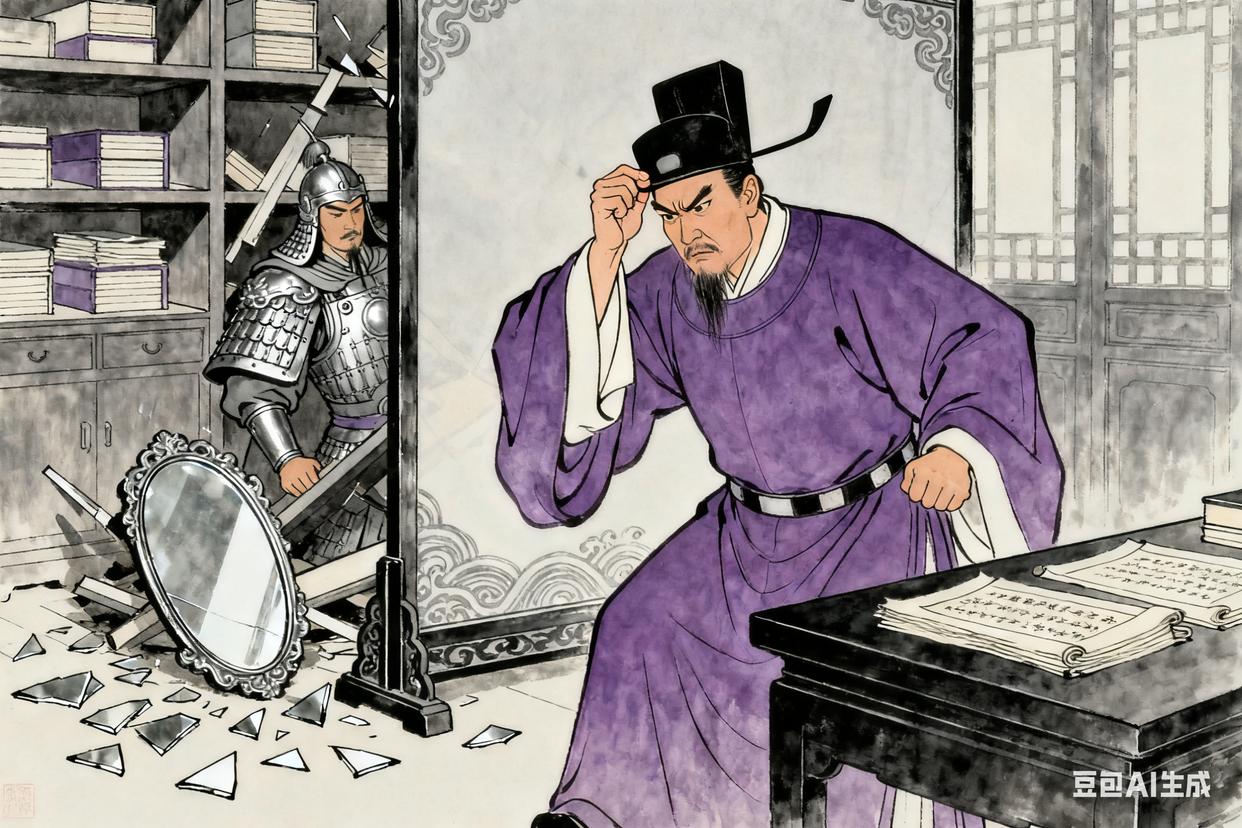

绍兴元年(1131)秦桧第一次拜相,刚上任就提出“把河北人还给金国,中原人还给刘豫”。这话一出,满朝哗然,李纲上书骂他“卖主求荣”,韩世忠更是带着兵器闯到相府,拍着柱子喊“你敢卖祖宗的地,我就敢斩你的头”。秦桧躲在屏风后不敢出来,后来还是高宗出面解围,说“秦相公也是为了社稷”。可没撑到一年,他就因为反对声太大被罢了相。罢相那天,他对着镜子整理官帽,突然把镜子摔在地上——他不甘心,觉得这些主战派都是“不识时务的莽夫”,心里暗自发誓,总有一天要把这些人都踩在脚下。

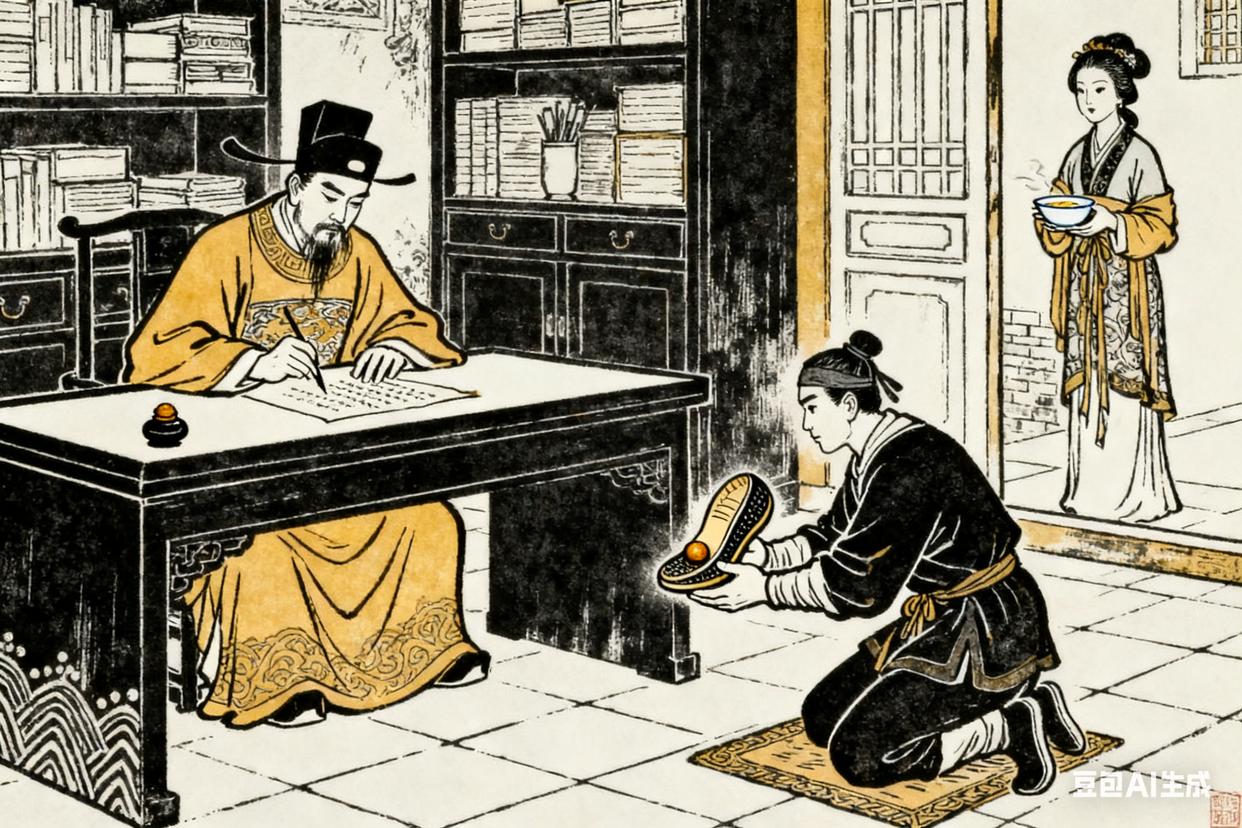

绍兴五年(1135),秦桧开始暗中联络金国的完颜昌。他让亲信把密信用蜡丸裹好,藏在鞋底,偷偷送到金营。完颜昌回信说“若能促成议和,大金必保你富贵”。那时金国政局动荡,完颜昌主和,秦桧看准了这个机会,每次给高宗上书,都要提一句“金人有议和之意,若错过良机,恐再无太平”。高宗被他说动,渐渐又开始重用他,还把起草国书的事都交给了他。有次秦桧在书房写国书,王氏端来汤羹,见他写“臣宋高宗谨致书大金皇帝”,忍不住说“相公,这‘臣’字是不是太委屈了”,秦桧却摇头“委屈一时,能换几十年安稳,值了”。

绍兴八年(1138)秦桧再次拜相,这次他学聪明了,不再直接提割地,而是先把反对议和的大臣一个个排挤出朝。张浚因为说“议和是亡国之策”,被他贬到潭州;赵鼎跟他争论了几句,就被安了个“私通外敌”的罪名,流放潮州。朝堂上渐渐没人敢反对,秦桧才正式跟金国谈和。岳飞那时正在鄂州练兵,听说要议和,上书说“金人不可信,和好不可恃,愿率师北进,收复中原”。秦桧把奏折递给高宗,说“岳飞一个武将,懂什么国家大事,再让他这么闹,议和就黄了”。高宗皱着眉说“那就让他别再上书了”,秦桧立马让人去鄂州传旨,逼着岳飞停了兵。

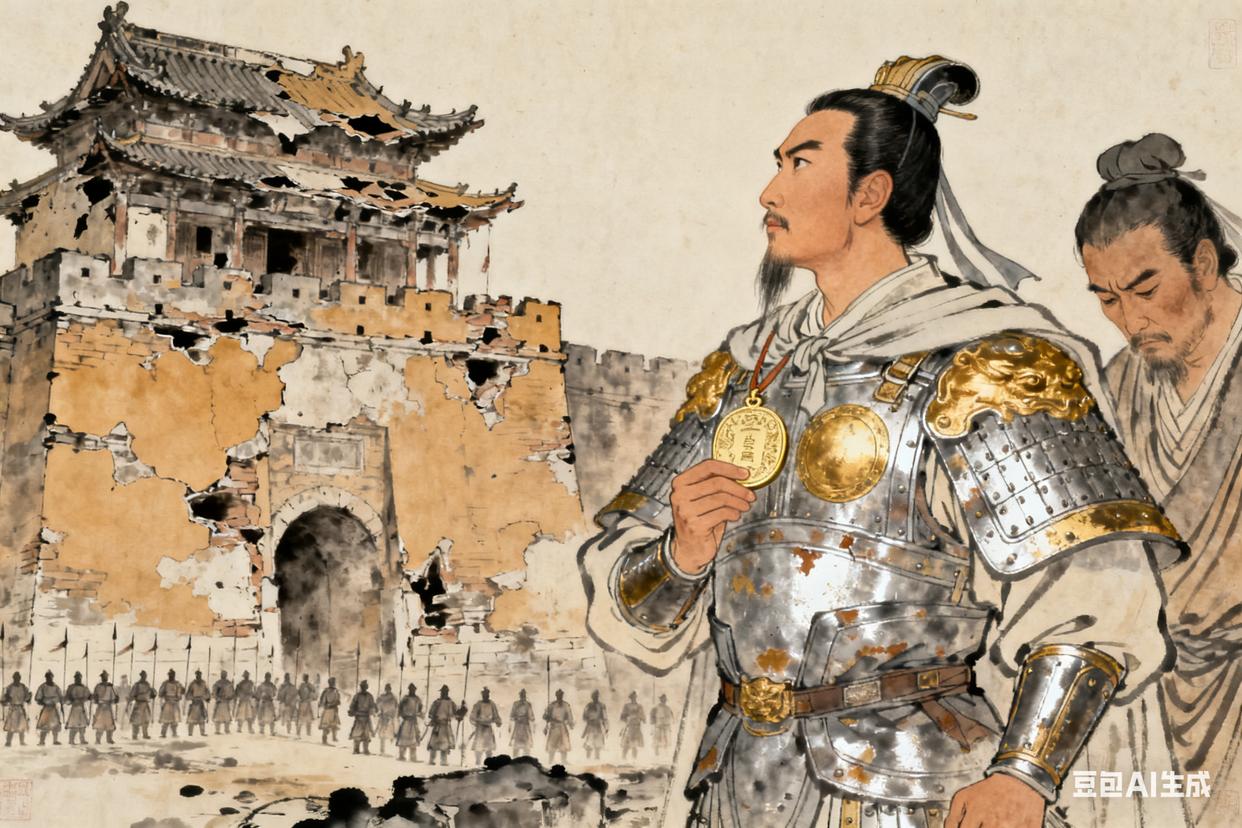

绍兴九年(1139)“绍兴和议”初步达成,金国答应归还河南、陕西之地。秦桧在朝堂上宣布这个消息时,故意提高了声音“从今往后,天下太平,百姓再也不用受战乱之苦了”。可话音刚落,就有个小官站出来说“金人去年还在杀我们的人,今年怎么突然好心还地?怕是有诈”。秦桧脸一沉,当场让人把那小官拖出去打了三十大板,还说“再敢妄议朝政,定斩不饶”。那天散朝后,秦桧走在宫道上,看见岳飞站在不远处,岳飞盯着他,眼神像刀子一样,他赶紧低下头,加快脚步走了——他不怕高宗,不怕其他大臣,可每次见岳飞,总觉得心里发慌。绍兴十年(1140),金国完颜宗弼掌权,撕毁和议,带着大军南侵。岳飞率军北伐,在郾城大败金军,杀得金兀术感叹“撼山易,撼岳家军难”。消息传到临安,秦桧坐不住了,连夜去见高宗。那时高宗正看着前线的捷报,脸上带着笑,秦桧却泼冷水“陛下,岳飞虽然打了胜仗,可金军势大,万一再败,后果不堪设想。再说,岳飞手握重兵,要是他想反,谁能制得住?”高宗的笑容僵住了,他最担心的就是武将夺权,想了想,说“那你说怎么办?”秦桧说“让岳飞班师,再派使者去跟金国谈和”。高宗点了头,秦桧立马拟了十二道金牌,一道道送到岳飞军中。岳飞接到金牌时,正在颍昌城楼上看着北方,他捏着金牌,手都在抖,对身边的部将说“十年之功,废于一旦啊”,可皇命难违,最后还是撤了兵。

绍兴十一年(1141),金兀术给秦桧写了封信,说“必杀飞,始可和”。秦桧把信藏在袖子里,去找高宗。他没直接说要杀岳飞,只说“金人说了,要是不除岳飞,议和就没指望。而且岳飞在军中威望太高,再留着他,早晚是个隐患”。高宗沉默了半天,最后说“你看着办吧,别闹得太难看”。得到这句话,秦桧就开始动手了。他先奏请高宗,把岳飞、韩世忠等人调到临安,任命岳飞为枢密副使——明着是升官,实则是夺了他的兵权。岳飞接到任命时,心里清楚秦桧的心思,他跟韩世忠说“我们打仗是为了保家卫国,可现在,却要被自己人算计”,韩世忠叹了口气“兄弟,以后行事小心点”。

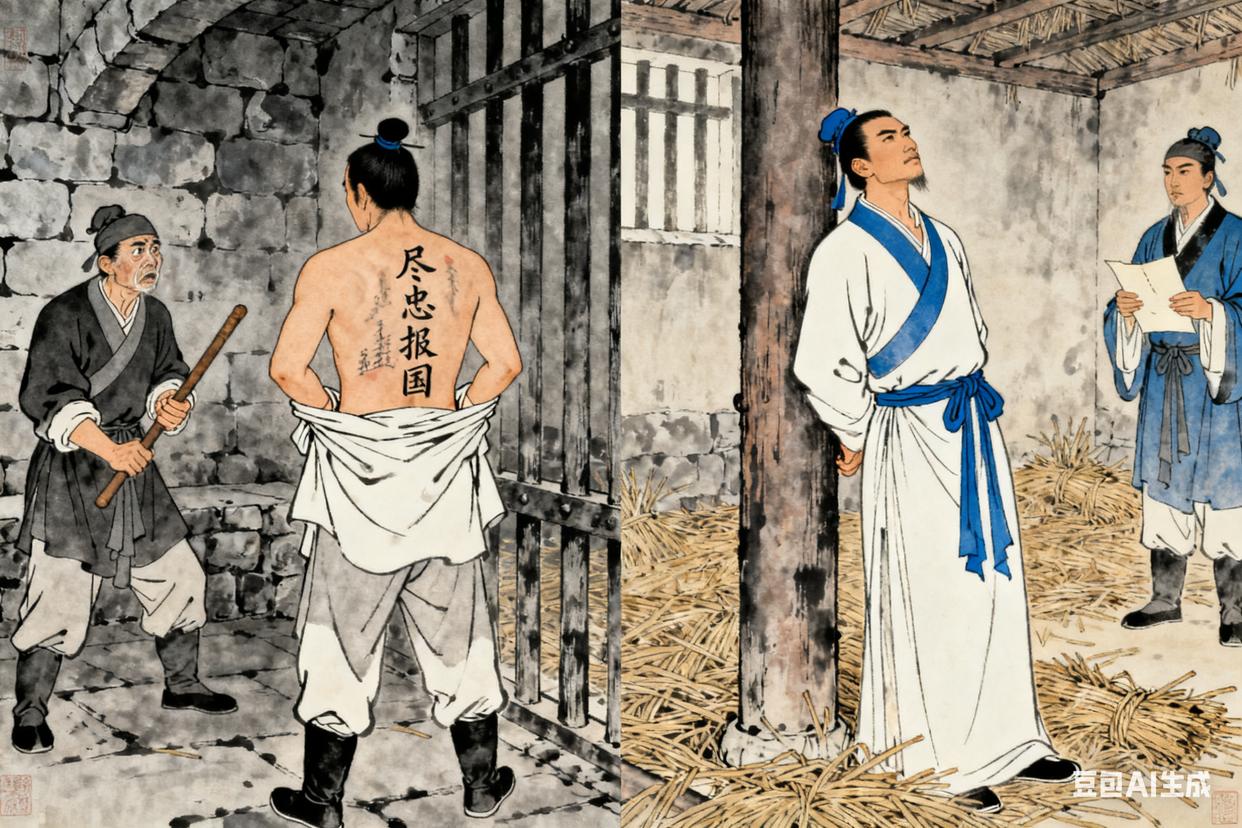

可秦桧没打算放过岳飞。他让张俊去诬陷岳飞的部将张宪谋反,张俊为了讨好秦桧,把张宪抓到牢里,严刑逼供。张宪被打得皮开肉绽,却始终不肯承认,还喊“我家将军是忠臣,你们不能这么害他”。张俊没办法,只好伪造了一份张宪的供词,说“岳飞让我谋反,想夺回兵权”。秦桧拿到供词,立马让人去抓岳飞。岳飞被抓进大理寺狱时,狱卒想给他上刑,他却解开衣服,露出背上“尽忠报国”四个刺青,说“我岳飞一生为国,从没做过对不起国家的事,你们敢动我一根手指头?”狱卒看着那四个字,手都软了,只好去告诉秦桧。秦桧听了,冷笑着说“就算他有刺青,也救不了他的命”。

岳飞下狱后,韩世忠忍不住去相府质问秦桧。韩世忠拍着桌子问“岳飞到底犯了什么罪,你要这么害他?”秦桧坐在椅子上,端着茶杯,慢悠悠地说“飞子云与张宪书虽不明,其事体莫须有”。韩世忠气得发抖“‘莫须有’三个字,怎么能服天下人?”秦桧放下茶杯,脸沉了下来“这是陛下的意思,韩将军就别多管闲事了”。韩世忠知道再争也没用,只好叹着气走了。那天晚上,秦桧在书房里踱步,王氏进来问他“相公,岳飞的事会不会闹大?”秦桧说“放心,只要他死了,就没人再敢反对议和了”。

绍兴十一年十二月二十九日(1142年1月27日),除夕前一天,秦桧拿着“岳飞罪当诛”的奏折去见高宗。高宗看着奏折,犹豫了半天,说“岳飞毕竟是功臣,杀了他,会不会让将士们寒心?”秦桧说“陛下,要是不杀岳飞,金人不答应议和,万一金军再来,陛下的皇位就不稳了。再说,杀了岳飞,其他武将也会听话”。高宗沉默了好久,最后拿起朱笔,在奏折上批了“依议”两个字。秦桧拿着批文,快步走出皇宫,心里的石头终于落了地。那天傍晚,大理寺狱里,岳飞接到赐死的圣旨,他对着北方磕了三个头,说“臣岳飞,尽忠报国,今日却死于奸臣之手,愿上天保佑大宋”,然后拿起毒酒,一饮而尽。岳云、张宪也被押到闹市斩首,百姓们围着刑场,哭着喊“冤枉”,可没人敢站出来反抗——秦桧早就派了士兵把刑场围得水泄不通。绍兴十二年(1142),“绍兴和议”正式签订。和议里写着,南宋要向金国称臣,每年缴纳银二十五万两、绢二十五万匹,还要把淮河以北的土地割给金国。签约那天,金国使者态度傲慢,让高宗亲自去接旨,秦桧在一旁劝高宗“陛下,为了太平,委屈一下也无妨”。高宗没办法,只好硬着头皮去接了旨。秦桧站在旁边,看着高宗弯腰的样子,嘴角偷偷往上扬了扬——他觉得自己办成了一件“大事”,却没看见百姓们在宫门外偷偷抹眼泪,没听见有人在背后骂他“汉奸”“卖国贼”。和议签订后,秦桧开始大肆打压异己。胡铨上书请斩秦桧,说“臣愿以颈血溅奸贼”,秦桧看了奏疏,气得摔了茶杯,立马下令把胡铨贬到昭州,还下令全国禁绝反对和议的言论,凡是敢说秦桧坏话的,轻则流放,重则杀头。有个书生在墙上写了句“岳飞冤死,秦桧卖国”,第二天就被抓了起来,砍了头。那时的临安城,表面上一片太平,可暗地里,人人都不敢说话,走在路上,连咳嗽都要压低声音——生怕被秦桧的人抓去治罪。

绍兴十三年(1143),秦桧开始修改国史。他让人把国史里关于岳飞战功的记载删掉,改成“岳飞拥兵自重,不听指挥”;把自己被俘金国的经历,改成“身陷金营,坚贞不屈,伺机逃回”。有个史官不愿意改,秦桧就把他贬到偏远的地方,还警告其他史官“谁敢不改,就是跟朝廷作对”。史官们没办法,只好按照他的意思改。秦桧看着修改后的国史,满意地说“以后后人看史书,只会记得我秦桧是个忠臣,岳飞是个奸臣”——他以为自己能篡改历史,却不知道,百姓的记忆,从来不是笔墨能改的。绍兴十五年(1145),秦桧被封为太师、魏国公,权势达到了顶峰。他在临安建了座家庙,规格几乎跟皇室的太庙一样,门前的石狮子比皇宫门口的还大。有人弹劾他“家庙超标,有不臣之心”,秦桧却把弹劾的人贬到了崖州,还说“我为国家立下大功,建座家庙怎么了”。那时的秦桧,出门要坐八抬大轿,前呼后拥,官员们见了他,都要跪在地上磕头,连头都不敢抬。可他夜里却经常做噩梦,梦见岳飞浑身是血地站在他床前,喊着“秦桧,你还我命来”。每次从梦里惊醒,他都要让侍女点上蜡烛,坐在床边发抖,王氏问他怎么了,他也不敢说——他心里清楚,自己做的亏心事,早晚要遭报应。绍兴十七年(1147),秦桧的身体越来越差,可他还是不肯放权。他让儿子秦熺帮他处理政务,还想让秦熺继承相位。高宗看在眼里,心里越来越忌惮,却又不敢跟秦桧翻脸——毕竟议和还得靠他。有次高宗召见秦桧,看见他走路都需要人扶,就说“秦相公年纪大了,该好好休息了”,秦桧却摇头“臣还能为陛下效力”。其实他心里怕,怕自己一旦放权,就会被人报复,怕岳飞的冤魂来找他算账。绍兴二十五年(1155),秦桧病重,躺在床上不能动。秦熺守在床边,问他“爹,以后相位怎么办?”秦桧张了张嘴,想说让秦熺接任,可话没说出来,就看见高宗派来的太监站在门口。太监说“陛下有旨,秦相公病重,准其辞官休养”。秦桧知道,高宗这是要收权了,他看着天花板,眼里满是不甘——他掌权十九年,害了那么多人,签了那么多议和条款,最后却落得个这样的下场。没过几天,他就咽了气,终年六十六岁。

秦桧死了,可他留下的恶果,却让南宋吃了百年。他以“莫须有”三个字,不仅杀了岳飞,更杀了南宋的血性——当忠诚被诬陷,抗争被打压,求和成为“国策”,这个曾经能打出郾城大捷、能喊出“直捣黄龙”的国家,就只能在金国的阴影下苟延残喘。每年缴纳的岁贡,像抽血一样抽走了南宋的国力,到后来,金国来打,蒙古来打,南宋连反抗的力气都没有了。

如今西湖边的岳王庙前,秦桧夫妇的铁像还跪在那里,千百年来,被百姓们唾骂、敲打,铁像的表面早就被摸得发亮。有人说“都过去这么久了,该放他们一马了”,可百姓们不答应——不是记仇,是因为大家都明白,一个国家可以原谅失败,可以容忍软弱,但绝不能原谅背叛,绝不能容忍有人为了自己的富贵,亲手毁掉国家的脊梁。

秦桧当年总以为,自己做的是“为国家好”的事,总以为历史会站在他这边。可他忘了,历史或许会被篡改,但民心不会;或许会有暂时的苟安,但正义不会缺席。他的名字,成了“奸臣”“卖国贼”的代名词,只要有人提起背叛,提起“莫须有”,就会想到他——这才是他真正的报应,不是死后的名声,而是他终其一生追求的“富贵”和“历史地位”,最后都成了钉在他棺材上的钉子,把他永远钉在了耻辱柱上。