唤醒沉睡的热土:岷东新区发展调查报告

一、前言

2011年9月,眉山市秉持“跨江东进、拥江发展”战略,在岷江东岸设立岷东新区,规划用10年时间再造一座承载30万人口的新城。这片坐拥岷江生态走廊与三苏文化遗迹的土地,曾以“城藏于丘、生态打底”的规划理念承载着城市扩张的期望。十余年后,新区虽在生态保护与基础建设上初见成效,但“人气不足、产业薄弱”的困境仍未根本改变。本报告从规划演进、发展现状切入,聚焦土地利用、配套建设与楼盘开发等核心维度,剖析发展瓶颈并提出振兴路径,为新区价值实现提供参考。

岷东新区鸟瞰|

二、岷东新区的前世今生:从蓝图构想到艰难起步

(一)规划奠基期(2011-2020年):生态优先的新城构想

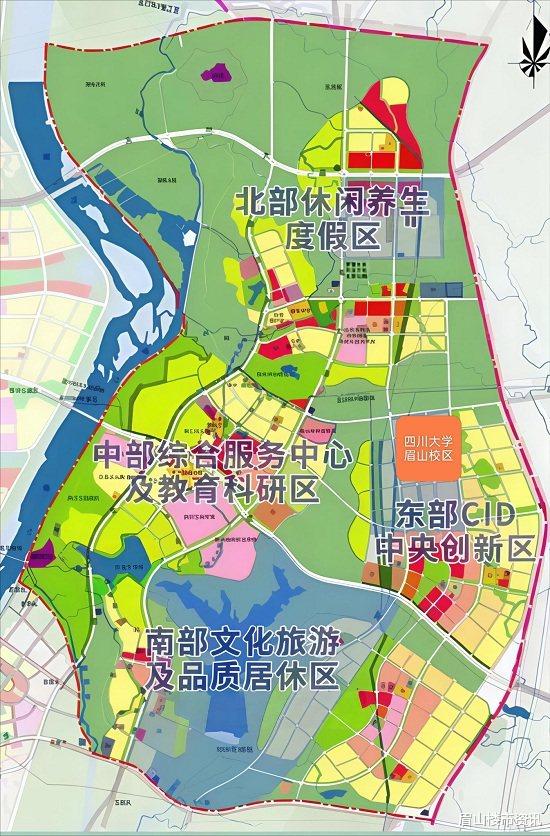

设立之初,新区邀请清华、复旦等高校完成全域规划,确立“低强度、组团式”开发模式——建设用地占比仅45%,按东、北、南、中四大组团布局,以绿地水系间隔,提出“500米入园、1000米见水”的生态目标。这一阶段,规划核心围绕“生态立城”,重点推进岷东大道、滨江大道等交通主干线建设,同步保护苏洵家族墓地等文化遗迹,为新区奠定“山水相融、景城一体”的基底。

岷东新区整体布局图 |

但此阶段规划存在明显短板:产业定位模糊,未形成明确的主导产业体系;公共服务配套规划滞后于城市框架搭建,教育、医疗资源布局分散;土地出让缺乏统筹,部分地块开发与产业规划脱节,为后续产城失衡埋下隐患。

(二)探索发展期(2021年至今):产城融合的初步实践

2021年后,新区调整发展策略,以“产城融合、创新驱动”为主线,加速重大项目落地。产业端,依托七所院校形成在校师生超5万人的教育生态圈,同步推进眉山大数据产业园建设,培育数字产业与楼宇经济;商业端,金悦汇、中欧·云尚天街两大商圈先后运营,2024年前者营业额超4000万元,后者聚集200余家商户,形成网红夜市长廊等消费场景;土地市场方面,2025年8月相继拍出两宗大宗涉宅地块,其中237.65亩地块以7.94亿元成交,规划为容积率1.5以下的高品质小区,印证市场对新区生态价值的认可。

岷东新区成功拍出的两宗优质地块位置图 |

规划迭代上,2025年新区明确“成都都市圈南翼休闲旅游目的地、现代服务业高地”定位,提出2025年新增常住人口0.3万、住宅入住率达30%的目标,并规划建设东湖公园、白鹤林公园等4个新公园,强化生态优势转化。

三、现实困境:制约振兴的五大核心瓶颈

(一)规划衔接不畅,产城步调失衡

早期规划侧重生态形态塑造,与产业发展规划缺乏协同,导致“城先建、产滞后”的被动局面。新区虽形成教育集群,但研发设计、信息技术等关联产业培育不足,高校资源未有效转化为产业动能;各组团功能定位模糊,商业、产业、居住空间布局分散,难以形成聚合效应。此外,规划调整缺乏延续性,部分阶段性目标因政策变动难以落地,影响开发预期。

(二)产业支撑薄弱,经济活力不足

中欧·云尚天街商业|图源:眉山发布

主导产业“空心化”问题突出,现有产业以生活性服务业为主,金悦汇、中欧·云尚天街等载体聚焦餐饮、零售等基础业态,高附加值的现代服务业占比低;生产性服务业起步晚,大数据产业园等平台尚未形成产业集群,2025年招商引入的70亿元项目仍处于落地初期。产业能级不足直接导致就业岗位供给有限,难以支撑30万人口的承载目标,2025年新增常住人口0.3万的计划凸显人口导入压力。

(三)土地利用低效,开发质量不高

土地管理存在“重出让、轻培育”现象,部分地块开发强度与产业定位不匹配,导致土地价值未能充分释放。早期出让的部分住宅用地因配套不足,入住率长期偏低;而产业用地因政策支持不够,招商难度大,出现闲置情况。虽2025年土拍市场回暖,但若缺乏后续产业导入,仍可能陷入“卖地——建房——空置”的循环。

(四)配套短板明显,人口吸引力弱

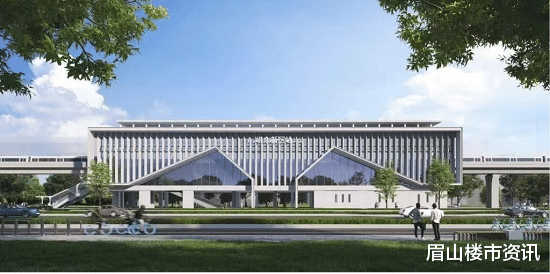

市域铁路S5线岷东新区站效果图 |

交通方面,虽对外可10分钟接入高速、轻轨,但内部路网连通性不足,与眉山老城区的通勤便利性有待提升;公共服务上,优质医疗资源匮乏,教育资源集中在高校领域,基础教育配套缺口较大。配套不足直接影响居住体验,导致“买房容易,住难”,甚至出现“生活配套不齐全,不方便住”的负面评价,制约人口留存与导入。

(五)楼盘去化困难,价值兑现滞后

新区楼盘以生态宜居为卖点,但受配套不足与产业薄弱影响,去化压力较大。已建成住宅项目入住率普遍低于30%的目标值,部分项目因销售低迷放缓开发进度。虽2025年推出的低密高品质楼盘受市场关注,但缺乏人口与产业支撑,房价长期处于低位,价值兑现缓慢。

岷东新区住宅楼盘建筑群|

四、振兴路径:从要素集聚到价值实现的突破策略(建议)

(一)优化规划体系,强化战略落地

1. 构建层级规划体系:以2025年规划为核心,完善总体规划与片区功能规划的衔接,明确各组团主导功能——中部聚焦教育科创,南部发展文旅休闲,北部布局现代服务,东部培育现代农业,避免功能重叠。

岷东新区空间结构规划 |

2. 保持规划延续性:建立规划实施评估机制,对生态保护、产业布局等核心内容实行刚性约束,确需调整的需经过公众听证与专家论证,稳定市场预期。

3. 推进产城空间融合:在地块出让时明确产业配套要求,实行“居住用地+产业用地”捆绑出让模式,确保住宅开发与就业岗位供给同步推进,实现“以产促城、以城兴产”。

(二)做强主导产业,夯实经济基础

1. 打造三大产业引擎:依托川大眉山校区建设,发展“产学研”融合产业,搭建“成都研发——眉山转化”平台,培育信息技术、研发设计等科创产业;深挖三苏文化与生态资源,整合东坡文创园、蟆颐仙观等景点,打造周末游、研学游产品,做强文旅产业;以中欧·云尚天街等载体为核心,发展总部经济与数字经济,激活楼宇经济活力。

已建成投用的四川大学眉山校区 | 图源:眉山发布

2. 强化招商与培育:针对主导产业出台专项扶持政策,重点引进科创型企业、文旅运营商与现代服务机构;对已落地的大数据产业园等项目,提供税收优惠与人才支持,加速形成产业集群。

3. 促进产业跨域联动:主动融入成都都市圈,承接成都产业外溢,参与“天府新区——眉山”产业协作,实现资源共享与优势互补。

(三)提升土地效益,优化开发模式

1. 调整用地结构:减少纯住宅用地供应,增加产业用地与混合用地比例,鼓励商业、办公、居住功能混合开发,提高土地复合利用率。

2. 加强土地监管:建立土地出让后跟踪评估机制,对闲置超过1年的产业用地征收闲置费,超过2年的依法收回;对住宅用地实行“限房价、限入住率、竞配套”模式,确保入住率达标。

3. 激活存量土地:对低效利用的土地,通过置换、回购等方式重新规划,用于建设产业园区或公共配套;对闲置商业用房进行改造,培育创客空间、直播基地等新型业态。

(四)完善配套建设,增强宜居属性

1. 畅通交通网络:加快内部路网建设,新增连接老城区的跨江通道,开通新区至成都、乐山的直达公交,优化“对外便捷、对内顺畅”的交通体系。

2. 补齐公共服务短板:引进优质医疗资源设立分院,扩建中小学与幼儿园,实现“15分钟教育医疗圈”;加快东湖公园、蟆颐堰公园等项目建设,完善健身步道、社区服务中心等配套,提升生活品质。

岷东新区绿地和开敞空间规划 |

3. 丰富消费场景:依托金悦汇、中欧·云尚天街,引入特色餐饮、亲子娱乐、文化体验等业态,延长消费链条;培育夜间经济,打造以光影秀、夜市为核心的网红打卡地,提升商业活力。

(五)促进楼盘去化,实现价值提升

1. 精准定位产品:结合生态优势与教育资源,重点开发面向高校教职工、成都外溢人群的低密住宅与康养公寓,避免同质化竞争。

2. 实行“配套先行”开发:要求楼盘开发时同步建设社区商业、幼儿园等配套,对提前完成配套建设的项目给予预售倾斜;政府牵头引入超市、药店等生活服务商,确保交房即能入住。

3. 强化价值引导:通过举办文旅节、科创论坛等活动,提升新区知名度;利用短视频平台宣传生态优势与发展潜力,吸引刚需与改善型购房者,推动房价合理回归与价值兑现。

岷东新项目域尚·璞隐效果图 |

(六)强化政策保障,凝聚发展合力

1. 加大资金支持:设立新区发展专项资金,用于产业扶持、配套建设与人才引进;争取省级专项债,重点支持交通、生态等公益性项目。

2. 优化人才政策:对入驻企业的高层次人才给予购房补贴、子女教育优先等福利;针对高校毕业生推出创业扶持计划,鼓励留区发展。

3. 创新管理机制:建立“管委会+平台公司”运营模式,由平台公司负责土地开发、项目招商与资产运营,提高市场化运作效率;引入第三方机构评估发展成效,确保政策落地见效。

五、结论

岷东新区的振兴并非简单的规模扩张,而是从“造城”到“兴城”的质变过程。其核心优势在于生态禀赋、区位条件与文化底蕴,而突破点在于将这些潜在优势转化为产业竞争力与人口吸引力。通过优化规划衔接、做强主导产业、提升土地效益、完善配套建设与促进价值兑现,新区有望破解“产城失衡、人气不足”的困境。

从长远看,随着川大眉山校区建成投用、文旅项目逐步落地与配套不断完善,岷东新区完全有条件实现“成都都市圈南翼休闲旅游目的地、现代服务业高地”的定位。唤醒这片沉睡的热土,既需要政策的持续赋能,更需要久久为功的耐心与定力,唯有如此,才能实现从要素集聚到价值实现的跨越,让“诗意山水新城”的蓝图变为现实。