——利息流水对应利息约定、还款金额吻合结算协议,四大争议直指判决逻辑与庭审程序漏洞

一张标注欠款的借条、三笔吻合约定的转账、多段确认还款的微信记录,当这些证据摆在一起,洛阳市民史先生以为讨回50万未还借款只是时间问题。可2023年河南省洛阳市中院的一份再审判决“撤销原一、二审判决,驳回其全部诉讼请求”,却让他彻底傻眼。这场证据看似“无懈可击”的民间借贷案,为何会迎来完全相反的结果?庭审中关键证据未质证、判决理由存矛盾的背后,又藏着怎样的争议?

事件脉络:85万借款结算后起纠纷,还款约定有证据佐证

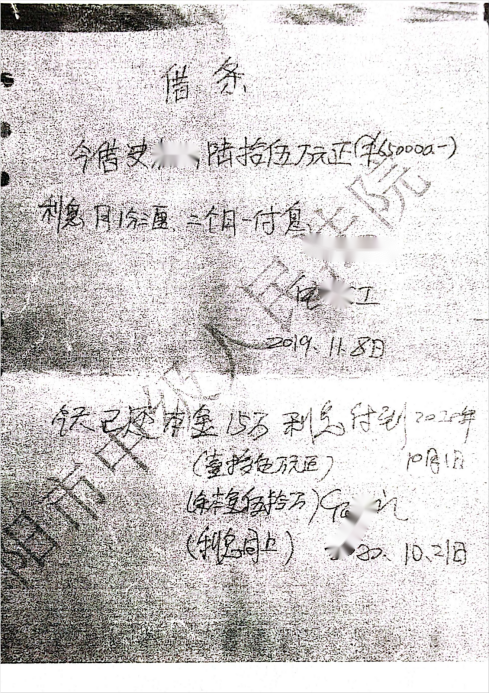

2016年至2019年期间,史先生分两笔向朋友任某江提供借款,其中20万元约定月息1.5分,65万元约定月息1.3分。期间,任某江妻子李某静作为其公司会计,多次用自己的账户向史先生账户转账支付20万元借款的利息,金额与约定利息完全对应;史先生因个人资金周转需求,也曾向李某静账户转过款项,双方银行流水清晰记录了这些往来。2020年10月21日,双方当面结算,确认总欠款为103万元(85万元本金+18万元利息)。因任某江无法一次性偿还,双方约定先还53万元,剩余50万元本金后续偿还,任某江当场在65万元借条下方标注“已还本金15万,利息付至2020年10月1日,余本金50万,利息同上”,史先生则将20万元借条归还任某江。

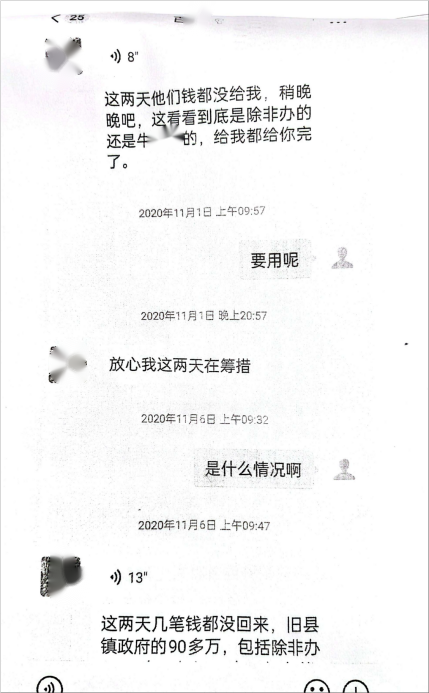

(聊天记录,史先生提供)

(借条,史先生提供)

此后,任某江于2020年11月17日、24日分三笔向史先生转账20万元、20万元、13万元,合计53万元,与双方约定的首期还款金额完全一致。2020年10月至11月期间的微信聊天记录进一步印证:史先生多次讨要53万元时,任某江明确回复“等政府项目款到账就还”“镇政府90多万、除非办70多万回来后立即偿还”,时间线与金额形成完整闭环。

2021年7月任某江得急病去世后,其继承人李某静、任某霖等突然否认债务,主张53万元是偿还65万元借款的全额款项。此案经一审、二审,史先生虽未获全额支持,但一审法院仍认定17万元未还;直至再审,洛阳市中院的全案驳回判决,让这场看似证据充分的纠纷彻底走向反转。

(银行转账清单,史先生提供)

争议焦点:证据认定与庭审程序存多重矛盾

焦点一:20万借款关联性被否定,利息流水与身份信息被忽略

史先生为证明20万元借款真实,提供了妻子谢女士2018年1月4日的转账回单,以及任某江妻子李某静2017年4月至10月每月支付3000元利息的流水——该金额精准匹配20万元月息1.5分的约定,且李某静当时担任任某江公司会计,对债务具备知情条件。同时,银行流水显示2016年还款与2018年借款间隔仅一个多月,因史先生长期在外地工作未换借条,属客观合理情形。

但再审法院以“2016年借条与2018年转账无直接关联”“继承人不知情”为由,认定史先生举证不足,未考量利息记录的佐证作用,也未回应李某静特殊身份对债务知情的合理性。

焦点二:53万还款性质认定偏差,结算约定与聊天记录未被采纳

53万元还款的指向是案件核心争议。史先生主张该款为结算后首期还款(对应“20万+15万本金+18万利息”),而继承人称其是偿还65万元的全额款项。从证据看,53万元与结算约定的首期金额完全一致,转账时间在结算后一个月内,微信聊天记录更明确任某江承诺“偿还53万元”,多重证据相互印证。

然而,再审法院未对金额与时间的契合性作出解释,仅以“无法证明与103万总欠款关联”采信继承人主张,忽略了证据链的完整性。

焦点三:庭审程序存瑕疵,关键证据未质证致权利受损

2023年5月25日的再审庭审中,继承人仅以“坚持之前律师意见”回应,未对借条、流水、聊天记录等关键证据质证,且当时代理律师未在场,“律师意见”也未当庭宣读。此外,听证记录未送达史先生,导致其无法针对争议点答辩。

根据民事诉讼规则,有争议证据需当庭质证,确保当事人答辩权。此次程序瑕疵,被认为直接影响判决公正性,也让史先生对司法程序的严谨性产生质疑。

焦点四:判决理由矛盾,原告质疑偏向性

史先生梳理判决发现四条理由存在冲突:否定20万借款关联性,却建议“另行起诉20万”;认定53万偿还65万,却无视结算与聊天记录;忽略李某静的利息支付行为,却采信其“不知情”主张。这些矛盾让他认为,判决未尊重证据事实,反而通过模糊关联、回避细节的方式偏向一方。

后续与呼吁:不止为50万,更为“证据说话”的朴素期待

2025年7月,洛阳市检察单位作出《不支持监督申请决定书》,此案法律救济途径穷尽。8月,法院建议史先生“另行起诉20万”,却未解决判决矛盾。

(短信截图,史先生提供)

为反映案件争议,史先生多次前往郑州、北京等地信访。他随身携带整理好的借条、流水、庭审记录等证据材料,长途奔波往返于多地。信访过程中,排队等候、反复陈述案件细节成为常态,常常耗费一整天时间,身心俱疲。尽管他详细说明证据链及庭审程序问题,但多次反映后仍未获得实质性进展。即便如此,他仍坚持整理材料、沟通情况,希望案件争议能得到正视。

对史先生而言,这场维权早已超越50万本金与利息的范畴。他期待法院能重新审视案件中的核心疑问:20万借款的利息流水与李某静的身份关联,能否作为债务真实的依据?53万还款与结算约定、聊天记录的高度契合,为何不能认定还款性质?庭审中未质证的证据,为何能作为裁判参考?判决书中的矛盾表述,能否给出合理解释?

这些疑问不仅关乎史先生的个人权益,更关乎民间借贷案件中“证据如何认定”“程序如何规范”的基本准则。期待相关部门能正视这些争议,以更严谨的证据审查、更规范的程序操作,还原案件事实,让当事人得到一个清晰、合理的答复,也让“凭证据说话”“按程序办事”成为每一起案件的基本遵循,让普通人在面对纠纷时,不必陷入“有理说不清”的困境。