苏轼一生与金山寺颇有渊源。他一生中多次到访金山寺,并留下大量传世诗文。金山寺位于镇江,正处在长江南岸,是南北漕运的咽喉之地。对于频繁在杭州、黄州等地之间调任的苏轼来说,金山寺是他水路往返的必经之地,也是一个天然的歇脚点和观察站。

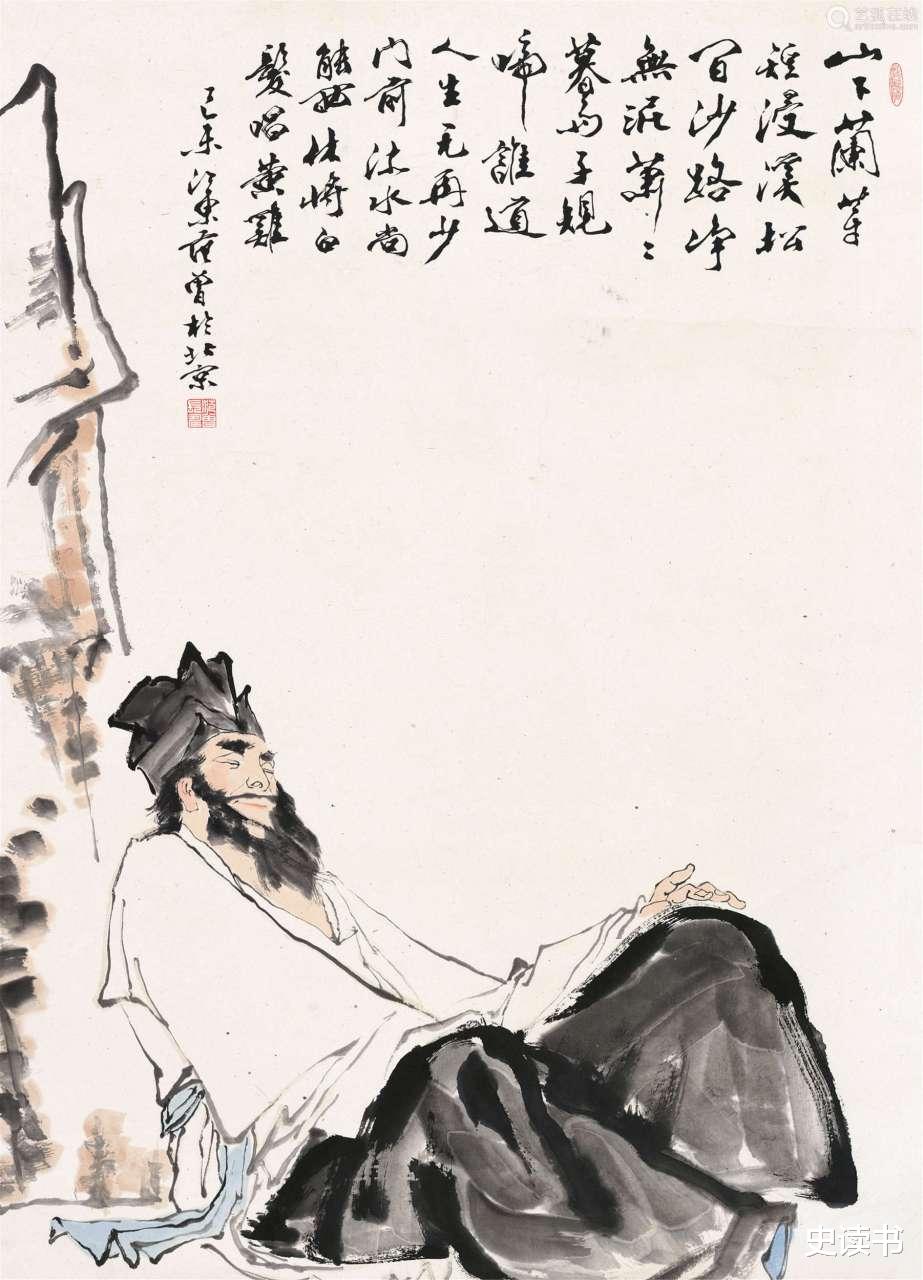

苏轼与金山寺住持佛印的友谊,是中国文化史上最为人津津乐道的佳话之一。他们的交往充满了机锋、幽默与智慧。苏轼在被贬杭州任通判,途经金山,写下了《游金山寺》,这是他早期与金山结缘的重要诗篇。而后苏轼由徐州改知湖州,赴任途中,经过镇江金山时作了《大风留金山两日》。而今天我们要学习的这首《金山梦中作》,则是黄州贬谪后调任汝州团练副使,途经镇江金山所作的一首诗。

江东贾客木绵裘,会散金山月满楼。夜半潮来风又熟,卧吹箫管到扬州。

(我就像)一个身着木棉裘衣的江东商人,聚会散去后,独留金山寺,唯见月光洒满楼阁。

夜半时分,江潮涌来,风向也正顺遂;(我)卧在舟中,恍然间仿佛随着箫声飘到了扬州。

苏轼以“贾客”,也就是商人自比,形容自己漂泊不定的宦游生涯。“木绵裘”点出旅途的简朴。“木棉”亦名攀枝花,常绿乔木,花大而红,子生长毛,色白质软,可供纺织,惟不及草棉佳。

第二句写聚会后的冷清与月光满楼的静谧,形成对比,营造出一种孤独、空灵的意境。

“风熟”是古时口语,指风向顺遂、熟悉。纪昀曰:“今海船犹有风熟之语。盖风之初作,(方向)转移不定。过一日不转,谓之风熟。”潮与风暗示着自然的节律和旅途的催促。

最后一句最是奇幻。“卧吹”并非真的在吹,而是听到箫声。在潮声风声箫声中,诗人的精神超越了物理空间,自由翱翔,飞到了扬州,体现了其浪漫与旷达。

苏轼从一个疲惫的“江东贾客”身份出发,经历人散后的孤寂,感受自然力量的推动(,最终凭借艺术化的想象,实现了对物理束缚的超越,抵达了精神的自由之境。这首诗短小精悍,却为我们理解苏轼在逆境中保持乐观与旷达的秘诀,提供了一把精美的钥匙。

此诗后被英国汉学家克莱默-宾译入《灯宴》,成为苏轼诗歌英译传播的代表作之一(风格与技巧:英美的苏轼文学作品英译)。