社会主义的目的是保证社会全体成员的福利和全面发展。共产主义社会将消灭社会的阶级划分,从而解放全体被压迫的人类。

远在布尔什维克夺取政权之前,列宁和他的战友们就向人民许诺了共产主义的美丽前景。为此,他们提出实现如此前景的前提是:实行苏维埃民主,生产资料国有化,有计划地组织全国的生产和产品分配等。

显然,除了民主未能实现以外,国有化和计划指令,苏联各个阶段都执行的异常出色。

1961年,赫鲁晓夫在苏共二十二大上宣称 “我们这一代苏联人将在共产主义制度下生活”。而6年后,勃列日涅夫更是直接宣布苏联已经 “建成发达的社会主义社会”,他声称要让苏联人民日益充分地享用已取得的成果,日益明显地感觉到社会主义生活方式的优越性。

不过,也是在勃列日涅夫时期,越来越多人却开始质疑“社会主义优越性”。人民不再相信共产主义社会中免费的电影和冰激凌,也不再相信第聂伯河水电站等大型工程能换来“不再排队买面包”。而赶超美国的官方宣传在很多人看来更像是呓语。

从坚信不疑,到质疑甚至暗讽,这一切究竟是如何发生的呢?

苏联,消耗了一代人的信任

苏联体制,以许诺人们共产主义为目标,认为无产阶级代表最先进的生产力。其社会财富的创造手段主要是计划经济,即通过指令,对生产要素进行分配,集中人财物在相关领域,集体攻关。这种模式,在单一或指定领域,依靠指令下的人财物集中,一些情况下确实能创造比资本主义式更多更大的成果。

但指令经济最大的问题是,不能识别人的复杂性与多样性。因此,指令经济创造不出满足人类复杂多样性的需求。

与此同时,指令环境下,所有人被统一定性。成为高度类似的模块或砖块,“哪里需要哪里搬”。这样的统一定性从经济领域,不断向政治、文化等任何可以触及的领域延申,导致人的积极性与创造性的被彻底扼杀。

指令经济,在斯大林时期,还有可能通过宏伟的单项目工程以及个别领域的突破,堵住人们质疑的嘴巴。但随着时间的推进,指令经济并没有带来人们预想中的共产主义式图景,甚至在与西方的竞争中,不断被拉大差距,人们便会开始反思指令的合理性。

这一反思,伴随着各种秘密报告或日常谈话中对领导的质疑,而越来越明显。人们意识到,领导并不是全能,指令存在巨大缺陷,而所谓的社会主义也并不真正优越。于是,大多数人开始了无力改变后的躺平。

到勃列日涅夫上台时,前期积累的矛盾已十分尖锐。“社会主义优越性”的叙事也已经消耗了一代人的时光。而面对日益严重的问题,勃列日涅夫似乎并没有改革的意向,而是试图用 “发达社会主义” 的空洞口号粉饰太平。不过,当官方宣传的 “繁荣” 与民众看到的 “停滞” 完全不符时,神会主义优越性的叙事便彻底崩塌了。

发达社会主义与民生困境反差

勃列日涅夫时期,苏联经济表面维持增长,实则效率低下,消费品短缺,特权分化,造成了严重的民生困境。

苏联长期实行集体农庄制度,农业机械化水平低,激励机制缺失。1960–1970年代,农业劳动生产率仅为美国的1/5。尽管赫鲁晓夫曾推行“玉米运动”和垦荒,但收效甚微。

1972年,因气候异常与管理混乱,苏联粮食产量骤降,谷物收成仅1.7亿吨,比计划少3000万吨。国家粮食储备几近枯竭,城市面包供应面临中断风险。

为避免社会动荡,苏联政府通过多家空壳公司(如“大陆谷物公司”)在国际市场上秘密抢购粮食。1972年夏,苏联在短短数周内从美国、加拿大、澳大利亚购买3000万吨小麦,占当年全球小麦出口总量的1/4。

结果,苏联此举导致全球粮价暴涨50%,史称“1972年粮食冲击”。而官方媒体却仍然宣称“粮食供应充足”,但民众发现面包变小、黑麦比例增加,甚至出现“代用面包”(掺入木屑、纸浆)。莫斯科退休工人伊万·彼得罗夫回忆:“1972年冬天,商店里连黑面包都要排队两小时。我儿子在学校吃的是‘灰色面包’,回家说肚子疼——后来才知道掺了锯末。”

与此同时,从香肠到卫生纸的,苏联的消费品极度短缺,形成了“排队经济”。

1970年代莫斯科市民的日常购物:从早晨排队买牛奶、黄油到中午排队买香肠,再到下午排队买卫生纸。而官方的宣传是“消费品供应充足”。只是1975年,苏联轻工业部公布的数据:60%的日用商品处于“系统性短缺”状态,却狠狠地打了官媒的脸。

而因咖啡短缺,民众饮用“菊苣咖啡”。因洗衣粉短缺,主妇用工业碱块洗衣服,导致皮肤溃烂。因婴儿尿布短缺,许多家庭重复使用布尿布,引发尿布疹流行。1977年,美国记者赫德里克·史密斯在《俄国人》一书中写道:“在莫斯科,排队不是购物方式,而是一种生活方式。”

消费品短缺,造就了苏联的黑市经济。年轻人倒卖牛仔裤、唱片、打字机,利润可达10倍。1976年,克格勃破获一个莫斯科学生团伙,查获价值50万卢布的走私商品(相当于500名工人月薪)。而官僚等特权阶层则可以轻松享受特供商店的产品,从不为购物发愁。这种“公开的不平等”彻底摧毁了“社会主义平等”理念。

另一方面,苏联不断反腐,不断宣称对腐败“零容忍”,却遭遇“越来越腐”。让民众越来越意识到国家治理持续改正几无可能,因为苏共从未真正想过要反腐,更多只是将反腐作为政治表演的手段。

苏共尽管设立“监察委员会”,每年发布“反腐成绩单”,也会授权喉舌偶尔曝光“基层小贪”。但对于高层腐败却是“睁一只眼闭一只眼”。1975年,内务部长谢洛科夫被举报私藏大量古董与猎枪。报告呈给勃列日涅夫,却得到指令:“忠诚比清廉更重要”。显然,这样的忠诚,只是对领导人个人的忠诚。

而在地方上,一个农庄主席就几乎掌握了农民的生杀大权。他们不仅完全控制土地和农机,甚至还能分配粮食,完全可以“顺我者昌,逆我者亡”。1976年的一个案件中,农庄主席居然被爆拥有数量惊人的私家车和别墅。而他的农庄,儿童却有30%左右出现影响不良。之前,也有人举报了该农庄主席,然而,“他上面有人”,让众人打了退堂鼓。

当官员的腐败无法为普通人所遏制时,“谁是国家主人”便一目了然了。于是,民生困境之外,人们又多了精神绝望。而这种绝望将彻底否定整个体制,成为消解“社会主义优越性”的认知基础。

对“苏式社会主义”集体心理宣泄

现实与宣传的反差,迟迟得不到解决时,总有人会悄悄地站出来,他们通过各种方式,不断消解官方的既定叙事,以此唤醒众人。

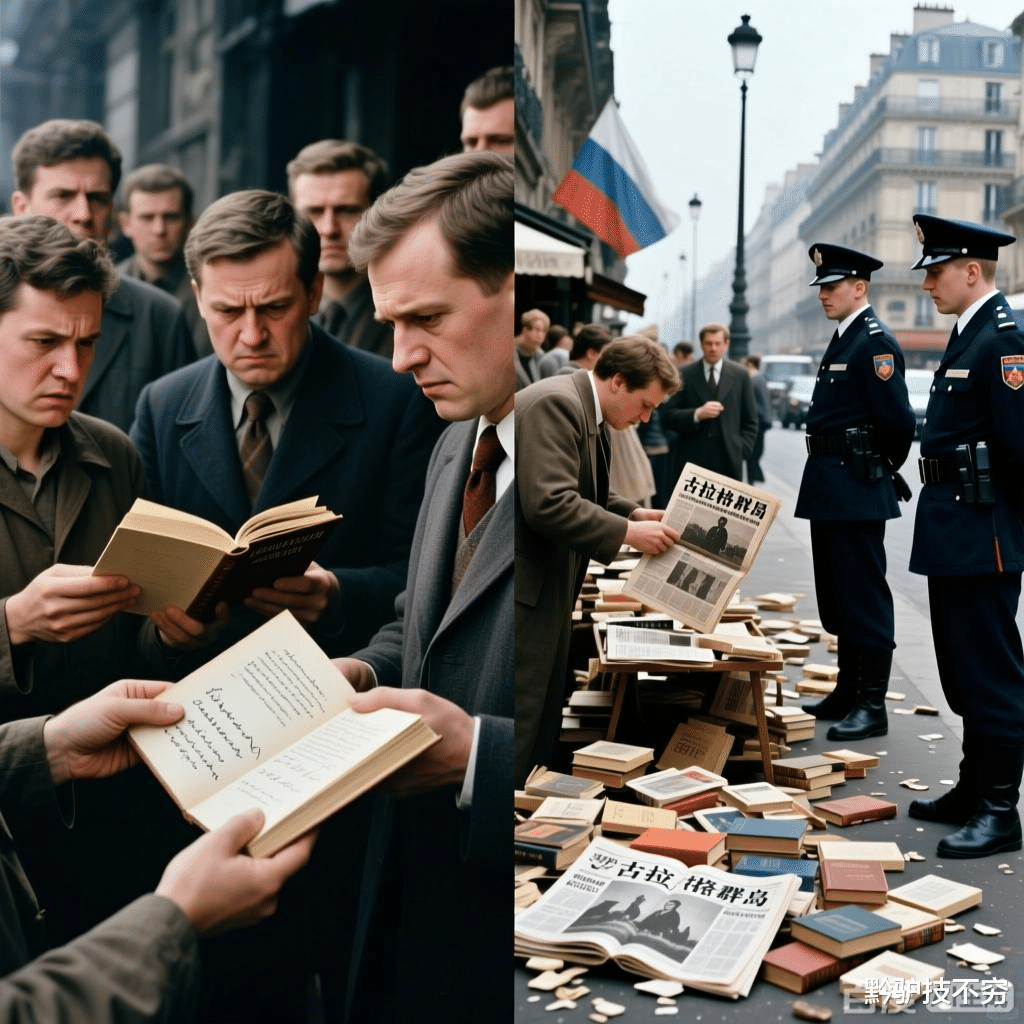

1973年,索尔仁尼琴在巴黎首次出版《古拉格群岛》,立即引起轰动。但早在60年代末时,《古拉格群岛》手稿已在苏联的知识分子圈大肆秘密传播。书中详细记录的史实,彻底颠覆了官方“斯大林时代是伟大建设时期”的叙事。很多人在读完后,才完全理解,很多之前被官方定义为“人民公敌”的家伙,原来是被体制吞噬的普通人。这种基于历史事实的描写,直接催生了对社会主义的深层质疑。

而在青年当中,无力改变的他们,开始选择躺平式的犬儒主义。这群人表面上仍然服从着苏联的体制,内心却对其表现出彻底的疏离感。安德烈·马卡列维奇的乐队1975年歌曲《道路》唱道:“我们走在正确的路上,只是不知道通往何方”,这样的歌词,让听众往往心领神会。

与之相应的是,青年聚会中开始出现大量讽刺勃列日涅夫的笑话。如:记者问勃列日涅夫:“苏联何时进入共产主义?”勃列日涅夫答:“再过20年”。20年后记者又问,勃列日涅夫答:“再过20年”。记者不解:“为什么总是20年?”勃列日涅夫笑:“因为共产主义总在‘再过20年’”。

这些笑话虽看似轻松,讽刺官方宣传的空洞时,却也是民众对“苏联社会主义”现实困境的集体心理宣泄。

等待终结,未能消解的矛盾

整体而言,勃列日涅夫时期,对“社会主义优越性”的质疑,苏联民众更多情况下仍然通过隐晦的方式表达。而当局也自然心知肚明,采用石油美元和加大宣传这种收买兼掩饰的“拖延战术”,暂时维持苏共与民众表面的和谐。

然而,这种“稳定”其实暗流涌动,无论是愈来愈趋于保守的意识形态,还是经济改革的无限期停滞,都将苏共与民众的矛盾不断推向新的高度,也不断加深民众对“社会主义”的质疑。这种质疑虽未公开爆发,却在后续戈尔巴乔夫改革中,为其意识形态崩溃埋下伏笔。