在姜文导演的《鬼子来了》中,一座被时代洪流遗忘的挂甲台村,成为了解剖民族灵魂的手术台。当日本俘虏与村民在生存本能与伦理困境间反复撕扯时,这场荒诞的黑色寓言早已超越了简单的敌我对立,将解剖刀刺向了更深层的文化病灶。黑白胶片里游走的,是浸透历史褶皱的集体无意识,是文明表皮下的原始野性,更是对民族性最残酷的祛魅仪式。

文明外衣下的原始生存法则

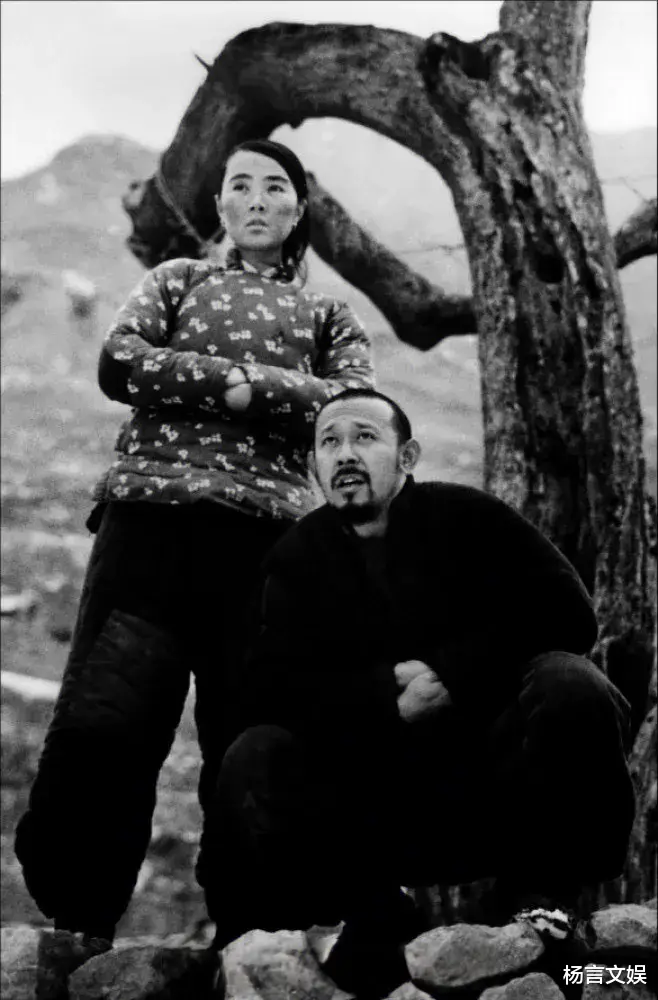

挂甲台村民用磨盘碾碎玉米的沙沙声里,藏着千年农耕文明的生存密码。马大三们对待日本俘虏的纠结态度,恰似这片土地对暴力的矛盾情结——既畏惧钢刀的锋芒,又迷恋权力的滋味。当五舅老爷用"以德报怨"的儒家信条粉饰现实的怯懦时,村民眼中闪烁的分明是"好死不如赖活着"的生存本能。这种精神分裂式的生存哲学,在日军屠刀落下时暴露出其脆弱本质。

日本军营里的"中日亲善"闹剧,撕开了文明规训的虚伪面纱。酒桌上推杯换盏的军官与瑟瑟发抖的村民,构成殖民暴力的双重镜像。花屋小三郎从寻死到求生的转变,不是人性的复苏,而是强者逻辑的胜利。当武士刀砍向马大三脖颈时,断裂的不只是肉体,更是对文明等级秩序的绝望证伪。

暴力狂欢中的身份迷思

马大三提着柴刀夜闯日军军营的场景,完成了从羔羊到野兽的身份蜕变。这个被命运逼入绝境的农民,最终活成了自己最恐惧的模样。村民围观斩首时的麻木表情,与日军士兵扭曲的笑脸在镜头中重叠,暴露出暴力面前人性的同质化堕落。砍头台下的看客们,何尝不是鲁迅笔下"人血馒头"的现代变奏?

影片结尾的血色喷涌,在黑白画面中炸开猩红的视觉暴力。这种超现实的色彩突变,将整部电影升华为民族创伤的隐喻仪式。当马大三的头颅在戏谑中滚动,我们看到的不仅是个人命运的终结,更是历史暴力循环的永恒困境。

历史褶皱里的文化悖论

挂甲台村的生存智慧,本质上是千年灾难史的应激产物。这种在屈辱中求生的生存策略,造就了独特的民族韧性,也孕育出致命的道德盲区。当村民为保命而向侵略者献媚时,展现的不是圆滑世故,而是被生存焦虑异化的伦理困境。

影片中的语言迷宫充满荒诞意味:日本兵的"大哥大嫂过年好"与村民的"纳尼",构成了殖民话语的滑稽双簧。这种沟通的错位不仅制造黑色幽默,更深层揭示了文化误读的暴力本质——当权力成为唯一语法,任何语言都沦为暴力的注脚。

在《鬼子来了》的末日图景中,姜文完成了一次残酷的民族精神解剖。这座被鲜血浸透的北方村庄,既是特定历史时空的切片,更是解读国民性的永恒密码本。当片尾字幕在血色中浮现,我们终于明白:比战争暴力更可怕的,是暴力在我们灵魂深处播种的精神毒芽。这部充满痛感的民族寓言,至今仍在叩问每个观者——当文明的面具被撕碎时,我们究竟该以何种姿态面对历史与人性中的深渊?