1980年12月,北京落了入冬后的第一场雪。功德林旧址里年近七旬的沈醉,掸去肩头雪花时忽然想起远在香港的小名也带“雪”字的粟燕萍——全然没料到,一年后那场在九龙半岛的重逢,会令几方人马心跳加速。

沈醉成名极早。1932年混迹上海滩时,他刚二十出头,戴笠一句“你亲自动手”,便把这个初出茅庐的少年推向血雨腥风。干掉叛徒胡继业后,沈醉在军统的履历像被浓墨重重点过,很快添满了暗杀、绑架、渗透、反渗透。外人只看到“特务三剑客”的狠辣,却少有人知道他写家书时用的笔名总带个“仓”字——意指“仓惶”,似在提醒自己:别被杀气彻底吞没。

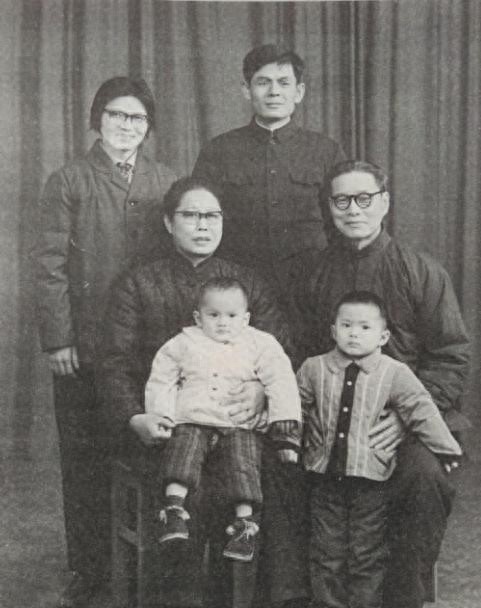

战火中的男女,邂逅多半带戏剧色彩。1938年,临澧训练班泳池边那次“英雄救美”,让沈醉与粟燕萍的命运拴到了一起。为了逃避“抗战期一律不得成婚”的铁规,沈醉谎称两人是娃娃亲,又求来戴笠背书,才把红纸喜帖压在了配枪下。从那年冬天到1949年初夏,他们给昆明小楼带来六声婴啼,却也一步步走向分岔的十字路口。

1949年12月,卢汉宣布云南起义。沈醉表面附和,背地里清点档案,决定自保。他先把妻儿塞上飞往香港的客机,再在通电上签字。几天后,反转来了——沈醉被当作战犯移送北平。消息传到维多利亚港,对军统脾性知之甚深的粟燕萍怔了很久。她不信沈醉能活着出来,也不想把六个孩子拖进深渊。1951年春,她在教堂里与原国民党副团长唐如山互换戒指,开始靠养鸡与代课艰难糊口。

功德林改造期间,沈醉常被监室外苍白的灯光惊醒。他写日记驱赶回忆:“雪啊,再多下一点吧。”那一片片雪絮,是他对“雪雪”最后的顽念。到了1960年11月28日,特赦令签发,沈醉带着副部级待遇迈出铁门。第一件事便是给香港写信。粟燕萍拆开信笺,手抖到读不出字——她知道沈醉的脾气,“要不回手”成了见面前对现任丈夫的唯一叮咛。

1981年1月6日清晨,《新晚报》在香港街头派发。黑体大字写着:“前军统大员沈醉抵港”。报童吆喝声里,九龙华美达酒店门口停下一辆旧皇冠,小女儿沈美娟率先下车。粟燕萍和唐如山跟在后面,脸色凝重。为了保险,这对再婚夫妇雇了两名保镖——他们实在拿不准,多年未见的沈醉是否依旧雷霆手段。

推门瞬间,空气几乎凝固。沈醉比从前瘦了,额头沟壑分明。他先看向女儿,随后抬手握住粟燕萍。半分钟的沉默像长年积雪,表情却柔软得让人意外。沈醉开口:“这些年你们辛苦了。”声音放得极低。粟燕萍紧绷的肩膀松了一截,唐如山也暗暗舒气。八卦记者守在走廊,等来的不是“全武行”,只有旧友式的寒暄。

短暂寒暄后,沈醉自嘲:“我在家排行老三,你叫我三哥吧。”唐如山愣神片刻,才低声应了一句:“三哥。”这一声喊,既像承诺,也像赎罪。沈醉随后提出,两家今后合为一家,孩子的事、老人的事都一并照拂。粟燕萍犹豫,但想到对方终究是孩子们的父亲,也就点头。

香港三日行,沈醉谢绝了昔日部下的房产与资本邀约,坚持返回北京。他说:“人活到这个年纪,总要给自己一个干净的句号。”此后无论外界如何劝留,他从未动过留港之念。

1987年,昔日在战场上号令千军的少将病逝。按照遗愿,他与第三任妻子杜雪洁合葬,墓石边刻着四个字:止于善地。粟燕萍远在九龙,收到讣告后沉默许久,对大儿子说道:“就当他终于放下了枪,也放下了我。”话音微颤,却没有再掉泪。

时光翻篇,纸面留下几行干涩的墨迹、一个关于“不要回手”的提醒,以及一次没有发生的耳光。或许这才是沈醉、粟燕萍、唐如山三人命运里最别致的结局——不是枪声,而是握手。