南宋,一个在中国历史长河中充满了风雨飘摇与悲壮抗争的时代。自靖康之耻后,北宋覆灭,宋徽宗、宋钦宗被掳北上,中原大地惨遭金兵铁蹄践踏。宋高宗赵构在临安(今杭州)重建宋朝,史称南宋。然而,这个新生的王朝从一开始就面临着巨大的生存危机,北方的金朝虎视眈眈,不断南下侵扰,妄图一举消灭南宋,吞并整个江南地区。

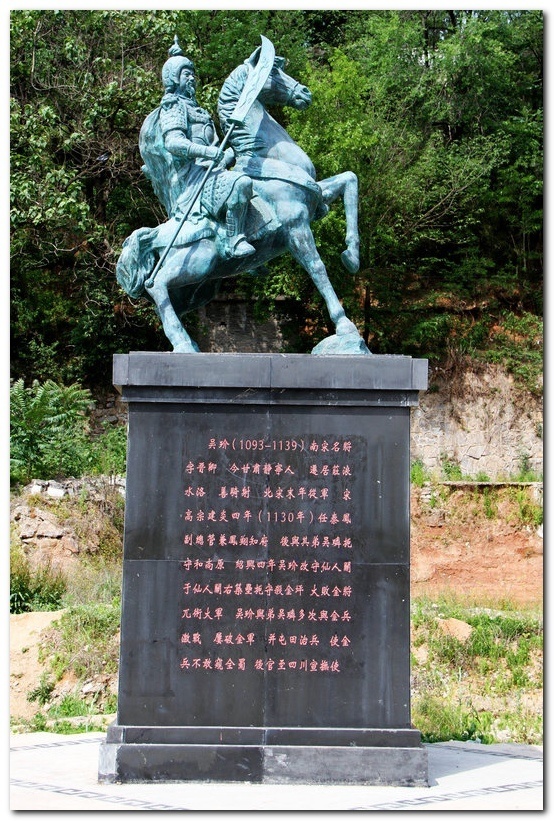

在南宋初期的乱世背景下,一位英雄人物脱颖而出,他就是吴玠。吴玠,字晋卿,陇干(今甘肃静宁)人,出身于普通的军人家庭 ,自幼便对军事表现出浓厚的兴趣和天赋。他性格沉稳坚毅,志向远大,喜爱研读兵书,练就了一身过硬的武艺和出色的骑射本领,这也为他日后在战场上的辉煌表现奠定了坚实的基础。

在那个动荡不安的年代,吴玠的出现,无疑给南宋朝廷带来了一丝希望的曙光。他就像一位无畏的勇士,在南宋的西线战场上,独自撑起了一片天,成为了抵御金兵入侵的中流砥柱,被誉为 “西线守护神”。他的军事才能和英勇事迹,不仅在当时为南宋军民所敬仰,也在后世的历史长河中留下了浓墨重彩的一笔,成为了人们传颂不衰的英雄传奇。

少年从军,崭露头角北宋末年,政治腐败,社会矛盾激化,各地战乱频繁。吴玠自幼生活在这样的环境中,却展现出了超乎常人的军事天赋和勇气。他不到二十岁就以 “良家子” 身份投身泾原路军队 ,从此开启了他波澜壮阔的军事生涯。

宋徽宗政和年间(1111 年 - 1118 年),西夏军队侵犯北宋边境,烧杀抢掠,无恶不作,边境百姓苦不堪言。年轻的吴玠跟随部队与西夏军队展开了激烈的战斗。在战场上,他毫不畏惧,冲锋在前,凭借着精湛的骑射技术和过人的胆识,屡次立下战功,成功晋升为进义副尉,暂任队将。这是他军事生涯中的第一次崭露头角,也让他逐渐在军队中崭露头角。

宣和二年(1120 年),南方爆发了方腊起义,起义军迅速发展壮大,给北宋朝廷带来了巨大的威胁。吴玠又被调往南方,参与镇压方腊起义。他带领着自己的小队,深入起义军的领地,与起义军展开了一场又一场艰苦卓绝的战斗。在一次关键的战役中,吴玠身先士卒,带领着士兵们冲破了起义军的防线,成功擒获了起义军的一名酋长,为平定方腊起义立下了赫赫战功。战后,他又因功被提拔,官职逐渐上升。

此后,吴玠还参与了对 “河北贼” 的作战。在与这些敌人的战斗中,他不断积累经验,逐渐成长为一名优秀的将领。他的军事才能和领导能力得到了上级的认可和士兵们的信任,成为了军队中的中流砥柱。 靖康元年(1126 年),西夏再次进攻北宋的怀德军。吴玠率领着百余骑兵主动出击,追击西夏军队。在一场激烈的战斗中,他奋勇杀敌,亲手斩杀了一百四十六名西夏士兵,成功保卫了怀德军。凭借着这一战的出色表现,他被补授为秉义郎、泾原路第十二副将 ,在军中的地位日益重要。

在这段早期的军事生涯中,吴玠通过参与对西夏、方腊以及 “河北贼” 的作战,积累了丰富的实战经验,展现出了卓越的军事才能和领导魅力。他的勇敢和智慧,为他日后在抗金战场上的辉煌成就奠定了坚实的基础。同时,这些经历也让他深刻地认识到了战争的残酷和国家的危机,激发了他保家卫国的决心和信念。

临危受命,力挽狂澜南宋建炎四年(1130 年),宋金之间爆发了一场具有重大战略意义的战役 —— 富平之战 。这场战役,原本是南宋川陕宣抚处置使张浚为了牵制金军,减轻江淮地区的压力,同时企图收复陕西失地而主动发起的。张浚集结了熙河路经略使刘锡、泾原路经略使刘锜、秦凤路经略使孙渥、环庆路经略使赵哲以及吴玠所部等五路大军,共计约十八万兵力 ,浩浩荡荡地开赴富平,与金军展开了一场生死对决。

然而,这场战役的结果却出乎所有人的意料。由于宋军将领之间缺乏协同作战的意识,指挥系统混乱不堪,再加上主帅张浚刚愎自用,不听从吴玠等将领提出的合理建议,导致宋军在战场上节节败退。在金军的猛烈攻击下,宋军防线迅速崩溃,士兵们纷纷四散逃窜,最终以惨败告终。富平之战的失败,使得南宋在川陕地区的防线全面崩溃,金军乘胜追击,迅速占领了陕西的大部分地区,南宋的西部边疆陷入了岌岌可危的境地。不仅如此,这场惨败还使得南宋失去了大量的兵力、物资和土地,极大地削弱了南宋的军事实力和经济实力,给南宋朝廷带来了沉重的打击。

此时,整个川陕地区人心惶惶,士气低落,南宋军队几乎陷入了绝望的境地。许多将领都认为四川已经无法守住,纷纷主张放弃川陕,退保东南。然而,就在这千钧一发之际,吴玠挺身而出,力排众议,坚决主张坚守川陕,保卫南宋的西部边疆。他深知,川陕地区地理位置十分重要,是南宋的战略要地,如果轻易放弃,金军必将长驱直入,南宋的半壁江山将危在旦夕。于是,吴玠主动承担起了保卫川陕的重任,带领着数千残兵,退守到了位于陕西宝鸡西南的和尚原,决心在此与金军展开一场殊死搏斗。

和尚原,这个看似不起眼的地方,却成为了吴玠扭转战局的关键所在。它位于秦岭山脉之中,地势险要,山高路窄,易守难攻,是通往汉中、四川的咽喉要道,战略地位极其重要。吴玠深知和尚原的重要性,他到达此地后,立即着手组织防御。他带领士兵们修筑工事,挖掘战壕,设置鹿砦,储备粮草,积极做好迎战的准备。同时,他还亲自到前线鼓舞士兵们的士气,让他们明白,只有坚守和尚原,才能保卫自己的家园和亲人。在吴玠的努力下,原本士气低落的宋军逐渐恢复了信心,重新燃起了战斗的意志。

绍兴元年(1131 年)五月,金军终于对和尚原发动了进攻。金将完颜没立和乌鲁、折合率领数万骑兵,分两路向和尚原扑来。他们企图通过两路夹攻的战术,一举拿下和尚原,打开通往四川的通道。面对来势汹汹的金军,吴玠毫不畏惧,他冷静地分析了战场形势,制定了周密的作战计划。他深知金军骑兵在平原地区具有强大的战斗力,但在和尚原这种地形复杂的山区,其优势将难以发挥。于是,他充分利用和尚原的地形优势,布置强弩手居高临下射击,对金军进行了猛烈的打击。

在战斗中,吴玠还发明了一种名为 “驻队矢” 的战术,即让弩手们分成若干组,轮流射击,保持箭雨的连续性。这种战术使得金军在进攻时受到了极大的阻碍,伤亡惨重。同时,他还派出小股部队,不断地骚扰金军的后方,截断他们的粮道和补给线,使得金军陷入了困境。经过数日的激战,金军始终无法突破宋军的防线,最终被迫撤退。吴玠抓住时机,率领宋军乘胜追击,对金军进行了猛烈的攻击,取得了第一次和尚原之战的胜利。

第一次和尚原之战的胜利,极大地鼓舞了宋军的士气,也让吴玠的威名传遍了整个川陕地区。然而,金军并不会就此善罢甘休。同年十月,金兀术(完颜宗弼)亲自率领十万大军,再次向和尚原发起了进攻。金兀术是金国的名将,他率领的金军战斗力极强,是南宋军队的劲敌。此次,他吸取了上次失败的教训,精心准备,携带了大量的攻城器械,企图一举攻下和尚原。

面对金兀术的进攻,吴玠并没有丝毫退缩。他与弟弟吴璘一起,制定了更加严密的防御计划。他们在和尚原上增设了许多防御工事,加强了对金军的阻击。同时,他们还采取了 “分番迭射” 的战术,让宋军士兵们轮流休息和作战,保持了旺盛的战斗力。在战斗中,吴玠还派出了一支精锐部队,趁夜偷袭金军的营地,烧毁了他们的粮草和攻城器械,使得金军的进攻受到了极大的影响。

在宋军的顽强抵抗下,金军的进攻再次受阻。经过三天三夜的激战,金军始终无法突破宋军的防线。此时,金军的粮道被宋军截断,士气低落,陷入了进退两难的境地。金兀术见势不妙,只好下令撤退。吴玠抓住时机,率领宋军全线出击,对金军进行了猛烈的追击。在追击过程中,宋军奋勇杀敌,金军大败而逃,金兀术本人也在战斗中身中两箭,险些丧命。第二次和尚原之战,宋军再次取得了辉煌的胜利。

和尚原之战,是南宋抗金战争中的一场重要战役,也是吴玠军事生涯中的巅峰之作。在这场战役中,吴玠以数千残兵,击败了金军的十万精锐,创造了以少胜多的奇迹。他的胜利,不仅成功地遏制了金军的西线攻势,保住了川陕门户,使南宋避免了遭受金军从西南方向进攻的威胁,为南宋政权的稳定赢得了宝贵的时间;同时,也极大地鼓舞了南宋军民的士气,让人们看到了南宋军队抗击金军的决心和能力,增强了南宋军民抗金的信心。吴玠因此成为了南宋的英雄,他的名字和事迹被人们传颂不衰。

浴血奋战,捍卫蜀地和尚原之战的胜利,让吴玠声名远扬,但他并没有因此而骄傲自满,也没有放松对金军的警惕。他深知,金军是不会善罢甘休的,必然会卷土重来。因此,他继续加强和尚原的防御工事,训练士兵,储备粮草,时刻准备迎接金军的再次进攻。

然而,金军在经历了和尚原之战的惨败后,改变了进攻策略。他们不再直接进攻和尚原,而是采取迂回战术,企图绕过和尚原,从其他地方突破南宋的防线,进而攻打四川。绍兴三年(1133 年)正月,金将完颜撒离喝率领金军,避开和尚原,从商州(今陕西商洛)出发,迂回南下,一举攻克了金州(今陕西安康) ,随后直逼宋军在川陕的桥头堡兴元府(今陕西汉中) 。

兴元府的战略地位极为重要,它是南宋在川陕地区的军事重镇,也是通往四川的重要门户。一旦兴元府失守,金军就可以长驱直入,进攻四川,南宋的西部边疆将面临更加严峻的威胁。因此,当兴元府告急的消息传来时,整个南宋朝廷都为之震动。

吴玠得知金州失守、兴元府危急的消息后,立即率领数千精骑,从河池(今甘肃徽县)出发,日夜兼程,火速救援。他深知此次任务的艰巨,但他毫不畏惧,心中只有一个信念,那就是一定要守住兴元府,保卫四川的安全。经过一天一夜的急行军,吴玠终于赶到了兴元府的屏障饶风关(在今陕西石泉西) 。他的到来,让原本陷入绝望的宋军将士们看到了希望的曙光,士气大振。

饶风关,位于秦岭山脉之中,地势险要,山高谷深,是通往兴元府的必经之路,素有 “一夫当关,万夫莫开” 之称。吴玠到达饶风关后,立即与守关的宋军会合,共同部署防御。他命令士兵们在关隘上修筑工事,设置拒马,挖掘战壕,准备迎接金军的进攻。同时,他还亲自到前线鼓舞士兵们的士气,让他们明白这场战斗的重要性,激发他们的战斗意志。

完颜撒离喝得知吴玠已经赶到饶风关后,不禁大惊失色。他深知吴玠的厉害,也知道饶风关的险要,想要攻克饶风关,绝非易事。但他并没有退缩,而是决定孤注一掷,强行攻打饶风关。于是,他指挥金军,向饶风关发起了猛烈的进攻。

金军在进攻时,采用了人海战术,一波又一波地向饶风关发起冲锋。他们不顾伤亡,前赴后继地冲向宋军的阵地,试图突破宋军的防线。然而,吴玠早有准备,他命令宋军以强弩、滚木、礌石等武器,居高临下地对金军进行猛烈的打击。在宋军的顽强抵抗下,金军的进攻一次次被击退,伤亡惨重。战场上硝烟弥漫,喊杀声震天,双方展开了一场激烈的生死较量。

双方鏖战了六昼夜,金军始终无法突破宋军的防线。战场上尸横遍野,血流成河,金军的尸体堆积如山,但他们仍然无法前进一步。完颜撒离喝见强攻不下,便想出了一个诡计。他募集了一批敢死队,让他们从小路绕到饶风关的背后,然后居高临下,向宋军发起突然袭击。由于宋军没有防备,被金军打了个措手不及,防线终于被金军突破。

饶风关的失守,让宋军陷入了被动的局面。吴玠见大势已去,只好率领宋军退守仙人关(在今甘肃徽县东南) ,防止金兵由凤翔入蜀。同时,知兴元府刘子羽则率三百士兵死守三泉(今陕西宁强西北) ,以保蜀口。

完颜撒离喝虽然占领了饶风关和兴元府,但他的部队也遭受了重创,伤亡惨重。而且,由于他孤军深入,补给困难,再加上南方气候潮湿,疫病流行,金军的战斗力大大下降。此时,南宋将领王彦又趁机收复了金州,切断了金军的退路,形成了关门打狗之势。在这种情况下,完颜撒离喝不得不被迫放弃汉中,率军北撤。

饶风关之战,虽然宋军最终失利,但吴玠率领宋军在这场战役中表现出的顽强抵抗精神和英勇无畏的战斗意志,却让金军为之胆寒。这场战役,也让金军认识到了攻打四川的难度,暂时放弃了进攻四川的计划。而吴玠,则在这场战役后,进一步加强了仙人关的防御工事,准备迎接金军的下一次进攻。

饶风关之战后,吴玠深知仙人关的重要性,它是保卫四川的最后一道防线,一旦仙人关失守,四川将门户大开,金军将长驱直入。因此,他开始着手加强仙人关的防御。他在仙人关修筑了名为 “杀金坪” 的营垒,并采纳其弟吴璘的建议,在其后再建一道隘砦 ,形成了纵深防御体系。同时,他还储备了大量的粮草、兵器和箭矢,训练了一支精锐的部队,严阵以待,准备随时迎击金军的进攻。

绍兴四年(1134 年)二月,金兀术果然再次率领十万大军,会同陕西经略使完颜杲、伪齐四川招抚使刘夔 ,向仙人关发起了疯狂的进攻。金兀术此次志在必得,他命将领们带上家眷,准备入蜀后作久居之计 ,妄图一举拿下仙人关,攻占四川。

面对来势汹汹的金军,吴玠毫不畏惧。他派遣士兵万余人守杀金坪,以挫金兵锐气。同时,他接受吴璘的建议,在杀金坪后面构筑第二道防线,以防万一。吴璘获知金兵攻击仙人关后,率精兵由七方关 “倍道” 增援,与金兵转战七昼夜,始得与驻守仙人关的吴玠军会合 。兄弟二人并肩作战,共同抵御金军的进攻。

金军首先向杀金坪的宋军阵地发起了猛烈的攻击。他们用投石机发射巨石,用云梯攻城,试图突破宋军的防线。吴玠则指挥宋军以弓矢、炮石并力捍御,使之屡攻不克。金兀术见强攻不下,便改变战术,将全军分为两阵,自率精兵阵于东,命骁将韩常阵于西,企图夹攻宋军。吴玠命吴璘等率军于金军两阵之间往复冲杀,在大量杀伤金军之后,退守第二隘。

金军接踵而至,人披两铠,铁钩相连,前仆后继,鱼贯而上。他们凭借着人数上的优势,对宋军的第二道防线发起了更加猛烈的攻击。宋军依托险隘坚垒,以劲弓强弩轮番发射,打退金军多次进攻。双方在战场上展开了激烈的争夺,每一寸土地都浸透着战士们的鲜血。

三月初一,完颜杲集兵攻宋军营垒西北楼,并焚烧楼柱。吴玠命部将杨政等督励部下持长刀、大斧,将其击退。同夜,宋军燃火四山,战鼓动地,出兵反击。王喜、王武等将率精锐,分两队冲入金营。韩常中箭受伤,金军惊溃,死伤数以万计 。

初二,金军企图改道由七方关、白水关(今徽县西南)入川,吴玠暗遣精兵迂回至金军寨后,袭破完颜宗弼及完颜杲大寨,金军死伤万余,连夜遁走。吴玠又命部将王俊率军疾驰至河池(今徽县)设伏,扼其归路,俘斩千余人。又乘其溃退,挥师追袭,迫金军退回凤翔府 。

仙人关之战,宋军以少胜多,再次取得了辉煌的胜利。这场战役,不仅粉碎了金军攻占四川的企图,保卫了南宋的西部边疆,也让吴玠的威名更加远扬。此后,金军隔渭水与宋军对峙,相当时期内未敢攻蜀 。而吴玠,则凭借着他卓越的军事才能和顽强的战斗意志,成为了南宋当之无愧的 “西线守护神”。

文治武功,造福一方吴玠不仅是一位杰出的军事将领,还是一位心系百姓、重视民生的好官。在长期的抗金战争中,他深知战争给百姓带来的沉重负担和痛苦,因此,在军事之余,他积极采取了一系列措施,致力于减轻百姓的负担,促进当地经济的发展,改善人民的生活。

在那个战乱频繁的年代,军队的庞大开支和繁重的赋税徭役,让百姓们苦不堪言。吴玠深知,要想让百姓过上安稳的生活,就必须从根本上解决这些问题。于是,他毅然决定对军队进行裁汰冗员。他仔细审查军队中的人员编制,将那些多余的、不称职的人员全部裁减掉,从而大大减少了军队的开支。同时,他还对军队的后勤保障体系进行了优化,提高了资源的利用效率,避免了浪费。这一举措,不仅减轻了百姓的赋税负担,也使得军队的战斗力得到了进一步提升,可谓一举两得。

为了解决军队的粮草供应问题,同时减轻百姓运粮的沉重劳役负担,吴玠大力推行屯田制度 。他组织士兵在驻地附近开垦荒地,种植粮食作物,实现了军队的粮食自给自足。据史料记载,吴玠通过屯田,每年可收获粮食 10 万斛 ,这在很大程度上缓解了军队的粮草压力,也让百姓们不再需要长途跋涉地为军队运送粮草,从而能够安心地从事农业生产。屯田制度的实施,不仅保障了军队的后勤供应,也促进了当地农业的发展,为稳定社会秩序做出了重要贡献。

此外,吴玠还非常重视水利建设。他深知水利对于农业生产的重要性,于是,他下令梁州、洋州的守将,带领驻军修筑褒城废堰,恢复了因战乱而荒废的水利设施。这些水利设施的修复,使得大量的农田得到了灌溉,扩大了灌溉面积,提高了农作物的产量,让数万家逃难的百姓得以返乡种田,重新过上了安居乐业的生活。吴玠的这一举措,不仅促进了当地农业的繁荣,也赢得了百姓们的衷心拥护和爱戴。

除了以上措施外,吴玠还十分注重商业贸易的发展。他在川陕地区推行了一系列有利于商业发展的政策,如减轻商税、保护商人的合法权益、改善交通条件等。这些政策的实施,吸引了大量的商人前来川陕地区经商,促进了当地商业的繁荣,也为经济的发展注入了新的活力。同时,商业的繁荣也为军队提供了更多的物资和资金支持,进一步增强了南宋在川陕地区的防御能力。

吴玠在川陕地区的这些举措,充分体现了他的文治才能和爱民情怀。他通过自己的努力,不仅成功地保卫了南宋的西部边疆,还为当地百姓创造了一个相对稳定、繁荣的生活环境。他的这些功绩,不仅在当时得到了百姓们的广泛赞誉和朝廷的高度认可,也为后世留下了宝贵的历史遗产。他的故事,激励着后人在面对困难和挑战时,要勇往直前,为了国家和人民的利益,不惜奉献自己的一切。

巨星陨落,精神不朽绍兴九年(1139 年)正月,宋金和议达成,高宗因吴玠功高,授他开府仪同三司、四川宣抚使 ,使他成为了封疆大吏。然而,长期的鞍马劳顿和艰苦的战争生活,早已让吴玠的身体不堪重负,重病缠身。此时的他,已经被病痛折磨得十分虚弱,但他依然心系国家和百姓,坚守在自己的岗位上,为保卫南宋的西部边疆贡献着最后的力量。

同年三月,吴玠自知身体状况每况愈下,无法再继续承担如此重任,于是上疏请求解职,希望能够回到家乡,安度余生。然而,高宗深知吴玠的重要性,他的存在对于南宋的西部防线来说,是至关重要的。因此,高宗没有批准吴玠的请求,而是希望他能够继续坚守岗位,为南宋的稳定和安全保驾护航。

吴玠无奈,只得继续留在任上,与病魔作斗争。他一边忍受着病痛的折磨,一边强撑着身体,处理着军政事务。他深知,自己肩负着保卫国家和人民的重任,不能轻易倒下。然而,他的病情却越来越严重,最终,在六月二十一日(7 月 18 日),吴玠在仙人关病逝,年仅四十七岁 。

吴玠的逝世,让整个南宋朝廷为之悲痛。他的离去,不仅是南宋军事上的重大损失,更是南宋军民心中的巨大伤痛。高宗为其辍朝两日 ,特赠少师,以表达对他的哀悼和敬意。谥号 “武安”,以表彰他在抗击金兵入侵过程中所立下的赫赫战功和卓越贡献。淳熙三年(1176 年),宋孝宗又追封他为涪王 ,位列七王之一,让他的功绩和精神得到了更加广泛的传颂和敬仰。

吴玠的一生,是波澜壮阔的一生,是为国家和民族的利益而不懈奋斗的一生。他在南宋面临金兵入侵的危急时刻,挺身而出,凭借着卓越的军事才能和顽强的战斗意志,多次击败金兵,保卫了南宋的西部边疆,使南宋得以在江南地区偏安一隅,延续了百余年的国祚。他的功绩,不仅在于他在战场上的英勇表现,更在于他对南宋政治、经济和社会的稳定所做出的巨大贡献。他推行的一系列政策,如裁汰冗员、实行屯田、修筑水利等,不仅减轻了百姓的负担,促进了当地经济的发展,也为南宋的军事防御提供了坚实的物质基础。

吴玠的故事,成为了南宋历史上的一段传奇,他的精神,也激励着无数后人。他的忠诚、勇敢、智慧和担当,成为了中华民族精神的重要组成部分,被人们代代传颂。在他曾经战斗过的地方,如和尚原、饶风关、仙人关等地,人们为了纪念他的功绩,纷纷修建了庙宇和祠堂,供奉着他的神像,表达着对他的敬仰和感激之情。这些庙宇和祠堂,不仅是对吴玠的纪念,更是对他所代表的民族精神的传承和弘扬。