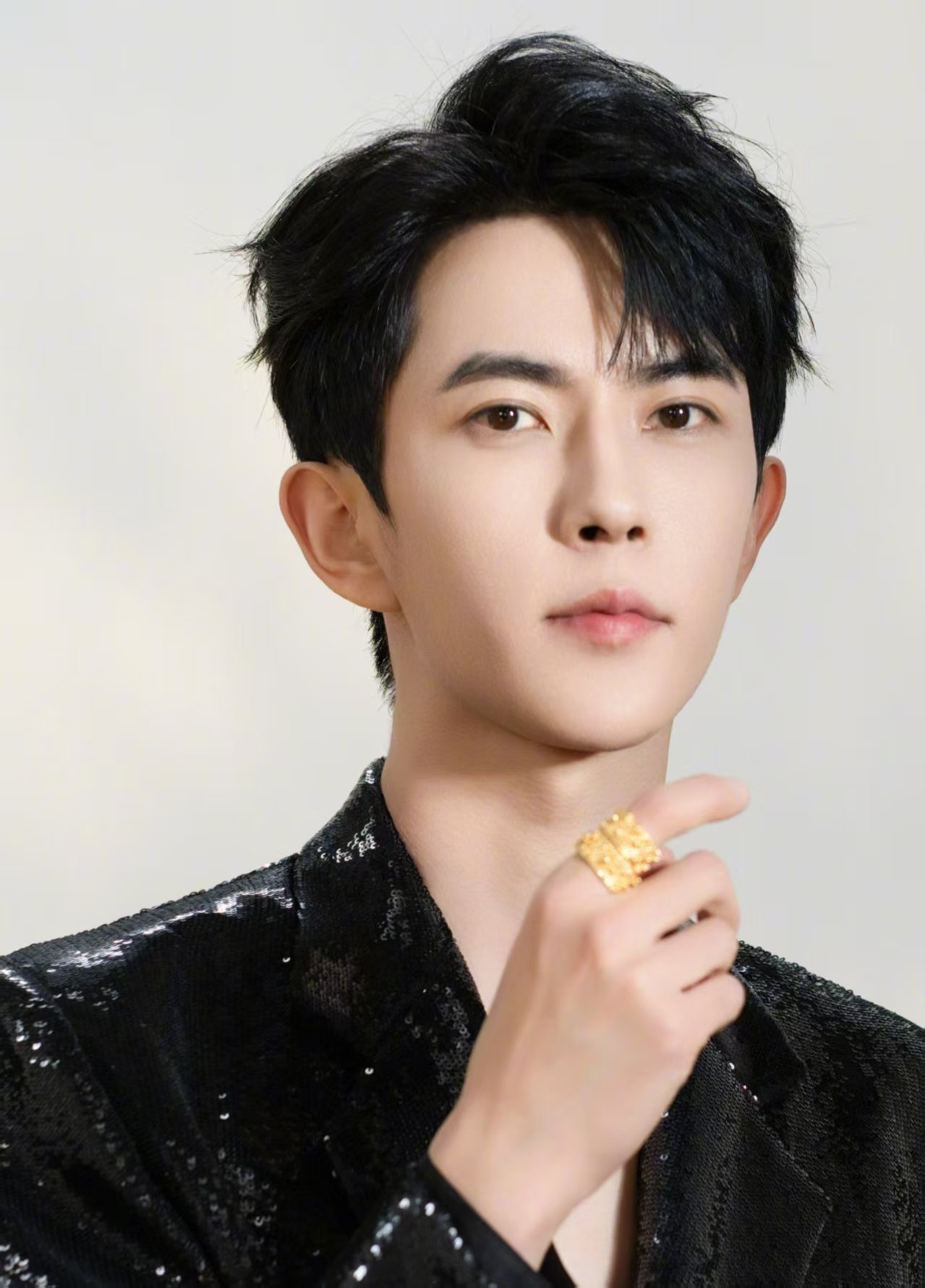

9月11日,一则“知名演员于朦胧在北京坠楼身亡”的消息引爆网络。据狗仔爆料,其前一晚仍与友人聚餐,凌晨回房休息后房门反锁,清晨却被发现坠楼,邻居报警处理。于朦胧工作室至今未回应,事件真实性存疑,但舆论漩涡已然形成——这位37岁的演员曾凭《太子妃升职记》《三生三世十里桃花》崭露头角,却在事业起伏中屡传抑郁倾向,甚至公开坦言“想自救”却难逃被雪藏三年的困境。

一、真相未明,舆论已伤

事件的荒诞性在于:一则未经证实的爆料,足以让当事人“社会性死亡”。网友涌入工作室账号质问,话题瞬间登顶热搜,而当事人最后一条动态停留在9月10日。这种“死亡传播”的狂欢,折射出流量时代的嗜血逻辑:真相让位于点击率,悲剧本该严肃讨论,却被压缩成140字的猎奇谈资。

二、明星光环下的隐形枷锁

回溯于朦胧的职业生涯,恰是娱乐圈生态的缩影。从选秀出道到古装剧走红,再到近年资源下滑,艺人的价值常被简化为数据与热度。他曾透露因工作强度“累得腰间盘突出仍泡冰水拍戏”,而类似徐婷等艺人的悲剧早已证明:长期过劳、心理高压与舆论审视的叠加,终将侵蚀生命韧性。行业“快消式”造星机制中,个体的挣扎常被刻意忽略。

三、心理健康:一场被延迟的公共对话

事件背后更严峻的议题是心理健康体系的缺位。研究表明,公众人物面临网络暴力时抑郁风险激增,但多数人直至悲剧发生才被关注。女网红坠楼、艺人抑郁等事件频发,暴露出社会对心理问题的认知仍停留在“矫情”层面。当“坚强”被过度颂扬,示弱成为奢侈,自救的声音便沉没于尘土。

结语:让理性之光穿透流言迷雾

无论事件真伪,我们都应警惕三种惯性:

拒绝“揣测式悼亡”,避免对当事人二次伤害;

破除“娱乐至死”逻辑,严肃讨论行业健康机制;

建立心理干预常态,推动企业配备心理咨询资源。

鲁迅曾言:“人类的悲欢并不相通”,但至少可保留对生命的敬畏。在真相落地前,沉默比喧嚣更接近尊重。