又是一年中秋夜,86岁的李奶奶独自坐在阳台上,面前摆着四个月饼——豆沙的给大儿子,五仁的给二女儿,蛋黄的给老三,鲜肉的给老四。她对着空荡荡的客厅轻声说:“都回来了,好好,都回来了。”

月圆时刻的集体乡愁

中秋的月亮,是中国人情感世界里的最大公约数。无论身在何处,这一刻,我们共享同一个月亮,也共享同一种名为“思念”的情感。

在浙江的一个小县城,王师傅的糕点店通宵亮着灯。凌晨三点,他正在打包今年第287盒月饼,收件地址是2000公里外的新疆。“儿子说那里的月饼吃不惯,”他抹了把汗,“自己做的,他从小爱吃。”

与此同时,在北京的一间合租屋里,26岁的小杨刚加完班。她拆开公司发的月饼礼盒,拍了张照片发到家庭群:“爸妈,中秋快乐,我一切都好。”放下手机,她望着窗外的月亮,咬了一口莲蓉月饼,甜得发苦。

变了味的月饼,不变的情谊

如今的月饼,早已超越了食物的范畴。它可以是688元的豪华礼盒,也可以是朋友圈的摄影大赛道具,但归根结底,它仍然是一种情感的寄托。

“现在的月饼越来越花哨,可我最怀念的,还是小时候妈妈用模具压出来的那种。”80后的赵先生说。他记得,那时候一个月饼要切成四瓣,全家人分着吃,“现在的孩子很难理解,为什么一块月饼要那么珍惜。”

在广西的一个山村,留守儿童小芳收到了父母从广东寄来的月饼。她舍不得吃,每天放学回家都要看一眼。“等爸爸妈妈过年回来,我们一起吃。”她在日记里写道。

团圆的新定义

这个中秋,28岁的张小姐第一次没有回家。她和几个同样无法返乡的朋友组织了“云端团圆饭”,通过视频连线,各自展示着自己的拿手菜。

“以前总觉得团圆必须是物理空间的相聚,”她说,“现在明白了,心在一起,就是团圆。”

而在上海的一间病房里,护士小周正在给不能回家的病人分发月饼。“阿姨,今天中秋,我陪您过。”她握着病人的手,轻声说着。窗外的月亮,照亮了每一个渴望团圆的灵魂。

月下的中国式亲情

中国人的亲情,总是含蓄而深沉。就像李奶奶,她不会直接对子女说“我想你们”,而是会问:“月饼收到了吗?好吃吗?”

老张夫妇提前一个月就开始准备儿子爱吃的菜,可等儿子真的回来了,父子间的对话却不超过十句。“都挺好的?”“嗯,挺好的。”——这大概是中国式亲情最真实的写照。

但爱,从来不在言语里,而在行动中。老张默默修好了儿子房间的台灯,母亲把儿子的行李箱塞满了家乡特产。临行时那句“缺钱了跟家里说”,胜过千言万语。

在变化中寻找永恒

从“举头望明月”到“云端共此时”,中秋的过节方式在变,但内核始终未变。

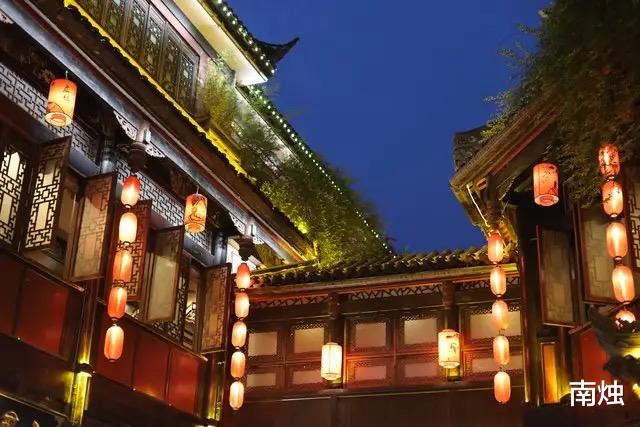

在四川的一个古镇,古老的祭月仪式依然年复一年地上演。烛光摇曳,香烟袅袅,老人们保持着最传统的习俗。而在几百公里外的成都,年轻人正在AR技术营造的虚拟月宫中“举杯邀明月”。

无论形式如何创新,中秋的核心始终是关于爱、牵挂与归属的情感表达。就像那轮明月,阴晴圆缺,始终如一。

夜深了,李奶奶把月饼仔细收好,放进冰箱。她知道,孩子们明天会打电话来,到时候她会说:“月饼我都替你们尝过了,可好吃了。”

月光如水,洒在每个思念的人心上。也许正如一位诗人所说:“我们所有的远行,最终都是为了更好的回归。”

这个中秋,无论你身在何处,但愿人长久,千里共婵娟。因为月亮在,家就在;思念在,爱就在。