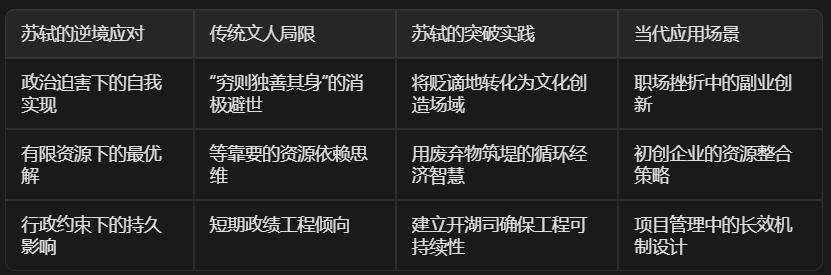

当人生陷入淤泥般的困境,是任由自己沉沦还是将淤泥筑成高台?公元1090年,54岁的苏轼在“乌台诗案”的死亡阴影下抵达杭州。这位刚经历丧子之痛、政治生命几近终结的文人太守,面对西湖“葑田塞湖,水涸草长”的生态灾难,以“我凿西湖还旧观”的执着完成中国史上最诗意的水利工程——在个人命运的至暗时刻,他用筑堤行动诠释了“问汝平生功业,黄州惠州儋州”的生命哲学,让政治失意转化为文明遗产。

一、危机中的民生洞察

苏轼面对西湖淤塞的严峻现实,展现出技术官僚的精准眼光:

生态与经济的双重危机

勘察发现“葑田合占湖面大半”,预测“更二十年无西湖”(《申三省起请开湖状》)

指出西湖五不可废:饮用水源、农田灌溉、运河供水、酿酒用水、生态调节

创新性的工程解决方案

将挖出的葑草淤泥筑成“南北径三十里”的长堤,首创废弃物资源化利用

设立“开湖司”专责管理,创建“菱荡租地”制度保障长效维护

二、诗意与实用的完美融合

苏堤工程体现了苏轼独特的治理智慧:①基础设施的美学升华

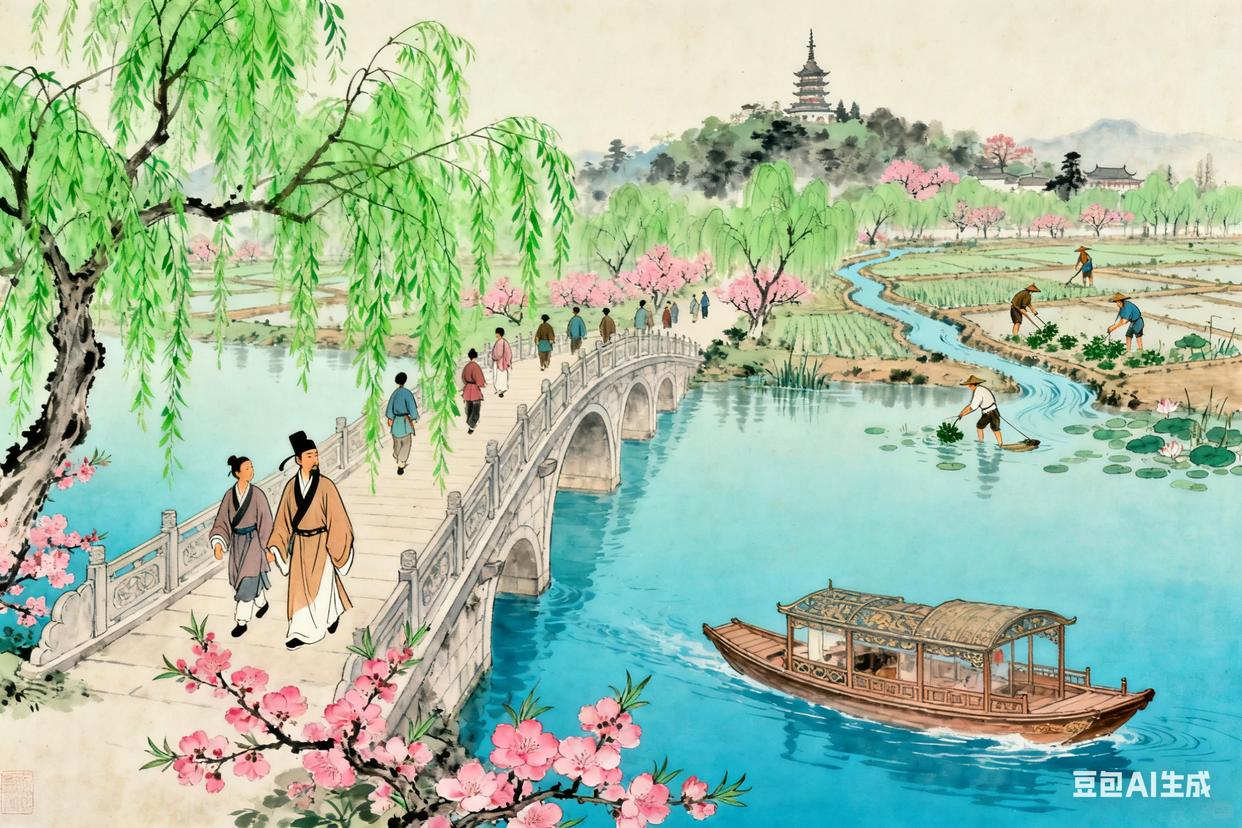

堤上建六桥九亭,植芙蓉杨柳,使水利工程成为“人间天堂”意象

写下“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”的千古名句,为工程注入文化灵魂

②系统治理的现代先声

同步整治六井改善城市供水,建立“石匣引水”技术系统

创设“开湖军兵”专业队伍,实现从建设到维护的制度化运作

③民生关怀的细节体现

用葑田淤泥补偿被占湖田的农户,避免社会矛盾

允许渔民在指定区域养殖,平衡生态保护与民生需求

三、逆境中的创造精神

苏轼在政治低谷中展现的生命力令人震撼:

艺术与工程的同构思维

将治湖比作创作:“陂湖河渠等事,恰如作诗,须待机缘俱足”

筑堤时写下“我本无家更安往,故乡无此好湖山”的达观诗句

灾难应对的实践智慧

饥荒时首创“粥药兼施”救灾法,以病坊结合粥厂综合施救

建立“官榷酒务”平稳物价,展现“仁政惠民”的儒家理想

困境转化的现代启示

苏轼的卓越在于将道家“顺其自然”与儒家“经世致用”完美融合。当他在《前赤壁赋》中悟出“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”时,实践了“知行合一”的生命智慧——这种将个人苦难升华为文明成果的能力,比存在主义“境遇中的自由”早九百年。

「逆境转化」三重修炼

资源重构思维训练

每周进行“葑草识别”:找出困境中的潜在资源,如苏轼化淤泥为堤基

突破作用:培养《周易》“穷则变,变则通”的创造性视角

系统思维构建练习

用“苏堤模型”分析问题:将单一挑战置于生态、经济、文化多维系统中考量

突破作用:建立《中庸》“致中和”的平衡智慧

意义升华日常实践

践行“此心安处是吾乡”:在挫折中寻找新的意义锚点,如苏轼的“西湖情结”

突破作用:达成《定风波》“也无风雨也无晴”的境界

这场修炼的本质,是将苏轼的“诗意实用主义”转化为现代人的生存智慧。当你能在限制中创造可能,在失意中保持审美,便是对“苏堤精神”的当代传承——不是模仿其文人雅趣,而是继承那种“将淤泥变通途”的生命韧性。

那些凝结在苏堤春晓里的柳浪莺啼,如今化作各种形态的困境突破——失业者用技能重组开辟新赛道、病患将治疗经历转化为助人资源、乡村振兴中的废弃物改造利用。它提醒我们:真正的强大不是避免跌倒,而是跌倒时抓起的沙土也能筑成高台。当你能在人生的葑田上种出杨柳,在命运的淤泥中筑起长堤,便是完成了现代版的“疏浚工程”——历史终将证明,最动人的风景往往诞生于最不堪的土壤。