这样一来,被骂者反而沾沾自喜,因为这种直白的方式,闻起来臭,吃起来却香,体现了自己在上级心目中不可替代的地位。

1912年孙中山在就任临时大总统时,还发表了一份《告友邦人士书》,是用英文写的。

王宠惠带到上海,想在报纸上发表,于是找人翻译。

青年陈布雷时任上海《天铎报》执笔,他以典雅的古文试译了一段。精通英文的王宠惠看了,极为满意,于是《告友邦人士书》就成了这家报纸的独家新闻。

陈布雷崭露头角。

后来他长期追随蒋介石,直到大陆解放前夕自杀。

蒋对陈始终以礼相待,称他为“当代完人”。

陈布雷一生清廉,人品高洁,对蒋也是忠心耿耿。

反观蒋介石对心腹戴笠,却没有这么客气,喝骂是再平常不过的事,有一次气极了,竟然对戴笠拳打脚踢,连头都给他打破了。

同样是对下属,为何有天壤之别呢?

这就是大人物的深谋远虑之处了。

陈布雷这种耿介之士,重义轻利,自然不可以以“利”动之。

他们更看重自我实现和精神上的认同,给予他们充分的尊重和信任,实际上是满足其更高层次的需求。

你敬他一尺,他报你一丈,甚至以死相报。

从某种程度上来讲,这是一种精神契约。

而戴笠更看重的是现实利益和权力地位以及宠信,对他的打骂,实际成了一种“关系确认”,非但不是侮辱,反而是一种“不见外”的亲密信号,是把他当“自己人”。

这样一来,被骂者反而沾沾自喜,因为这种直白的方式,闻起来臭,吃起来却香,体现了自己在上级心目中不可替代的地位。

也是一种利益捆绑。

这是对法家思想体系“因才而驭”的实践,是大人物们的必修课。

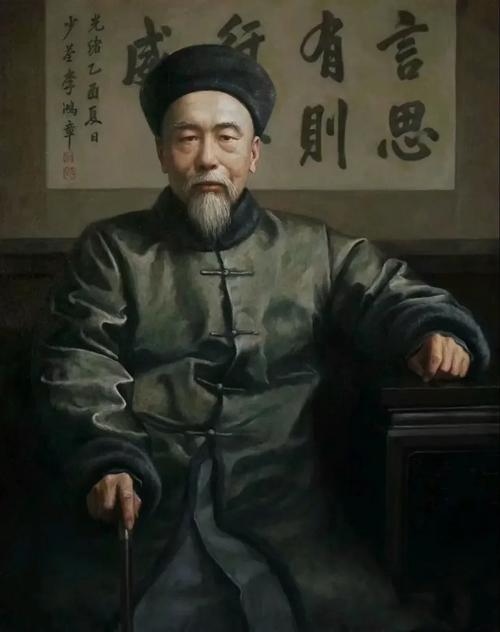

《清史稿》上说,李鸿章“才气自喜,好以利禄驱众”,他用的多是袁世凯这种“不学有术”的人才。

他在与下属的交流中,也是嬉笑怒骂,皮里阳秋, 或多或少带有一点“痞气”。

袁世凯从朝鲜回来,急着回家,李中堂笑骂他是“王八肚里一杆枪”———归(龟)心似箭。

后来袁世凯执掌北洋,他对段祺瑞、冯国璋挺客气,唯独对布贩子曹锟,从来不给好脸色,曹每次见袁,都站得笔直,叫他坐也不坐,无论袁说什么,他都是“是……是……好……好……”,从来不多说一句话。

但曹锟升官最快,被称为袁世凯身边的“赵子龙”。

好利禄的,以利诱之;好清名要脸面的,就得以礼敬之。

但谁不想升官啊?

于是北洋官场,兴起一股亲热的“骂风”。

哪位被大帅骂了,同僚必定起哄要他请客,因为肯定是要升官了。

冯玉祥加入国民革命军,按说已成为“现代化军队”,但他的西北军一直保留挨军棍的“传统”,据说军棍和升官也是“挂钩”的。

这股风不仅源远流长,而且弥久不散。

就像一句广告词说的:“钻石恒久远,一颗永流传。”