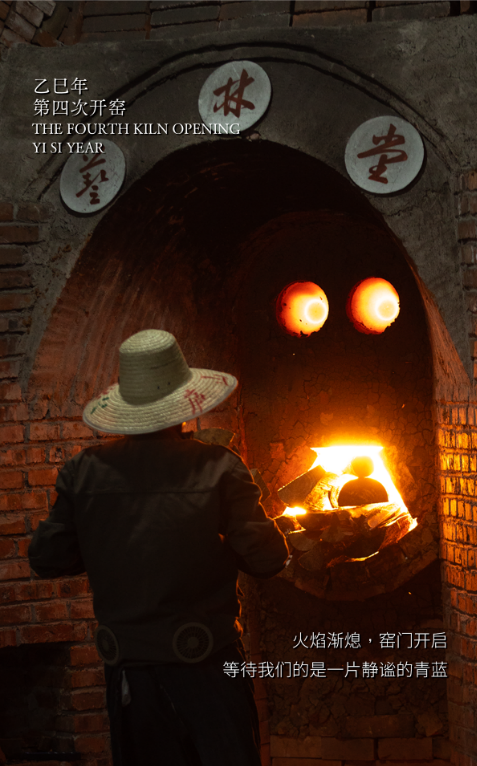

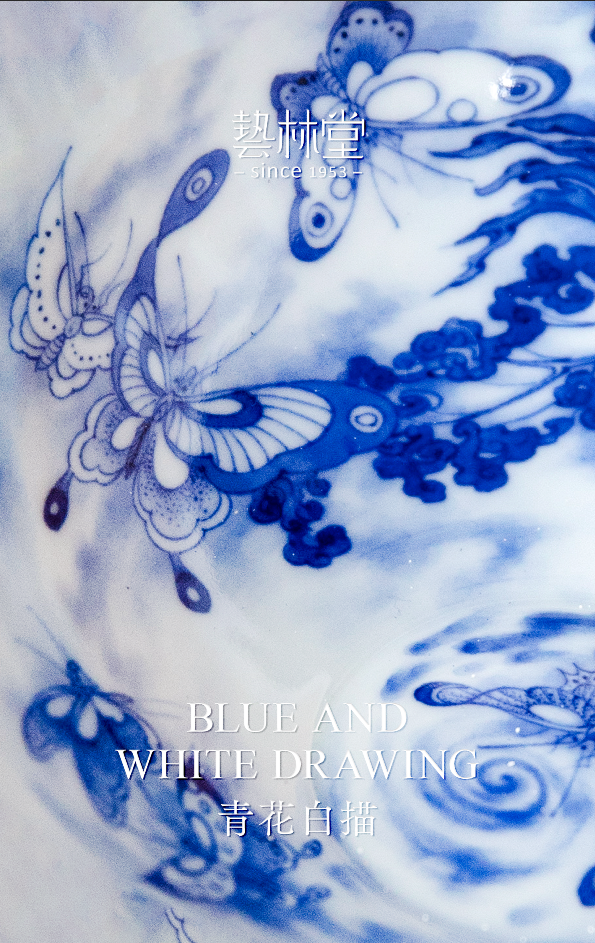

火焰渐熄,窑门开启。

等待我们的是一片静谧的青蓝。

记得2014年,

那只明成化斗彩鸡缸杯以2.8亿港元落槌,

世人皆惊羡其彩瓷之巅。

却鲜有人注意到,

所有斗彩的传奇,都始于青花,

那一笔一划的青花白描,

是斗彩的骨,是绚烂之前的沉默。

艺林堂与斗彩的缘分,始于2014年。

那一年,我们依循古法,

成功复原红炉烧制与成化斗彩工艺;

当鸡缸杯在央视镜头前和博物馆中绽放光华时,

我们清晰地意识到,

这不仅是一件瓷器的复原,

而是一场跨越古今的对话。

而今,这段对话在斗叠晶彩中继续,

使传统斗彩拥有了属于当下的表达。

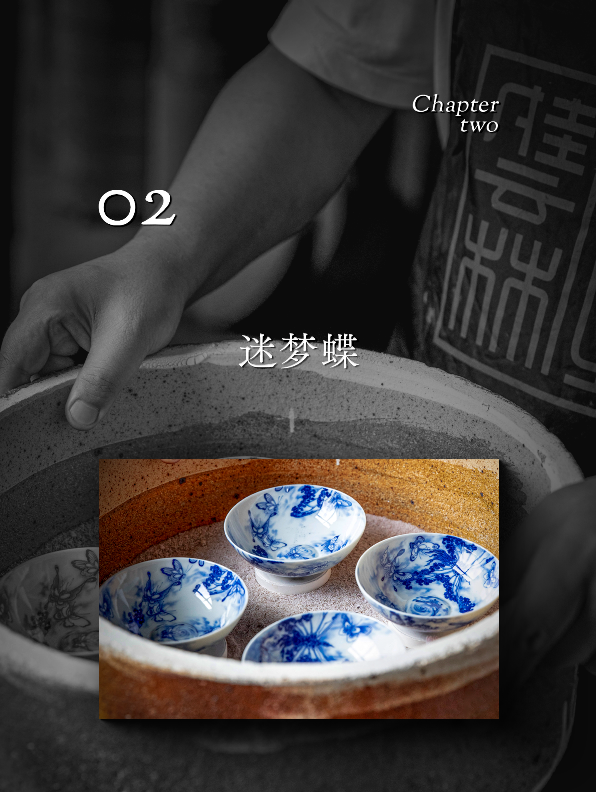

这一次红炉开窑,

我们看到的并非斗叠晶彩的完整姿态,

而是“停留在青花白描阶段”的迷梦蝶,

像是开篇的序曲,为下一次红炉的绽放埋下伏笔。

马尾松燃烧所释放的还原气氛,

让蓝深入胎骨,犹如墨入宣纸、笔落丝绢——

这是一种“沉得下去”的蓝,

底色清透却又不失力量。

与气窑中那均匀却单薄的“统一蓝”不同,

柴窑中的青花更为深邃、动人,

发色艳丽如雨后初晴的天空。

火有它的脾气,柴有它的性格,

每一次烧制都是一次不可复刻的即兴创作。

停留在青花白描阶段的斗彩,

却意外地让我们看见了另一种美——

一种未经修饰的、坦诚的、充满可能性的美。

天工开物,已然成就了一半的传奇,

而另一半,则始于画师的笔下。

若说柴窑是天地赋其魂,

那么青花便是画师赋其骨。

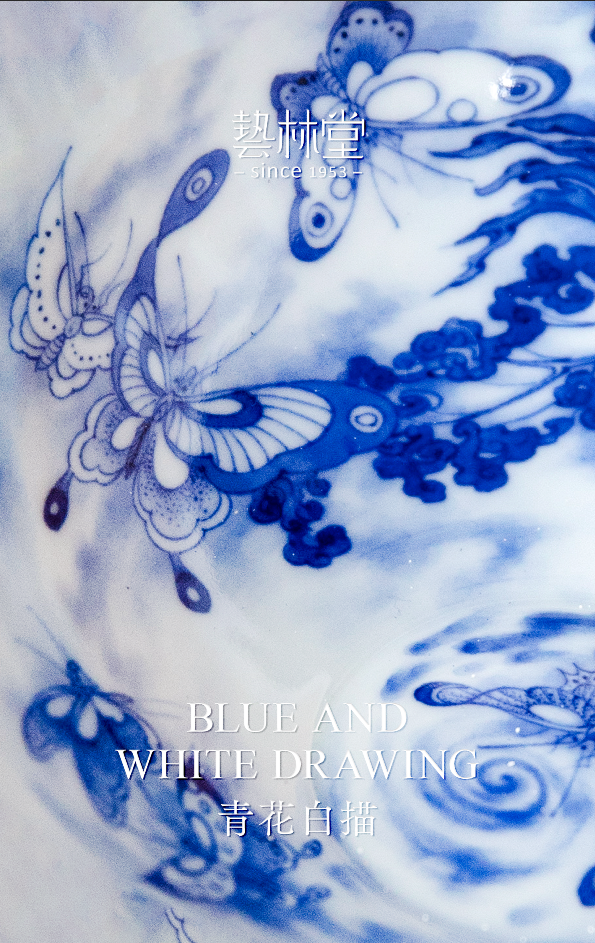

迷梦蝶之青花白描,

绝非简单的轮廓勾蝶须之纤,

需用游丝描法;

笔锋含墨而饱满,行笔却如风,

细若毫芒,气韵不绝,柔韧如丝且轻盈。

蝶翅上的脉络,则需铁线描之功,

线条匀挺流畅,绵长中见力度,繁杂中显秩序。

每一笔,都是笃定与谨慎的交融,

是数十年功力在方寸之间的凝聚。

在构图上,

迷梦蝶常常有近百只蝴蝶翩然交织,

既要“有聚有散”,

又要在整体上保持气韵贯通。

青花在此阶段承担着“骨”的角色:

它决定了蝴蝶群落的走势,

也为后续斗彩设色提供了准确的空间。

所以,当我们看到柴窑红炉里

那些停留在青花白描阶段的迷梦蝶,

它们展现了工艺链条中

既艰巨又最为基础的一环,

也让下一次红炉的相逢更添一份悬念与期待。

世人皆爱圆满,然而真正的艺术,

常常驻足于完与未完之间。

这一次,红炉开窑,

我们见到的并非最终章,

而是青花勾勒的序曲。

斗彩未成的青花白描,

意味着“未竟”。

而“未竟”并非残缺,

而是一种更高级的完成。

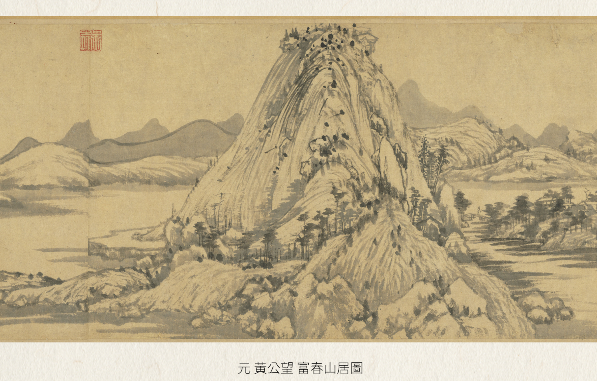

如同《富春山居图》中断的山水,

留白之处,反让观者心神驰骋,

共同参与完成最终的意象。

眼前这些青花蝶纹,正是如此——

它们静默等待,

却已拥有被想象力填满的无限可能。

这亦是时间的艺术。

正如那只复原的鸡缸杯,

若没有当年工匠笔下那道精准的青花底线,

何来后世惊艳世界的斗彩光华?

此刻的迷梦蝶青花白描,

正延续着同样的生命——

在火中定型的那一瞬,

已悄然决定了斗叠晶彩的格调与高度。

美,并非只有盛放一种状态。 等待是一种美,

蓄势是一种美,

甚至遗憾本身,

也可能通向更深远的圆满。

柴窑的火暂停了叙事,

却延长了期待的韵味。

而这段青花序言,

正在寂静中,

等待着与叠晶彩相遇的那一刻。

下一窑彩的惊艳,

已然在这静默的青花之间悄然酝酿。