“现在大家都在聊‘改革要稳扎稳打’,可两千年前的我,偏偏栽在‘急着干大事’上——有人说我是穿回古代的‘改革卷王’,搞土地国有、废奴隶制,比古人超前了整整一千年?

可你们不知道,我临死前抱着传国玉玺浑身是血时,满脑子都是改革初成那天,百姓围着我喊‘明主’的笑脸——我明明是想救他们于水火,怎么就把天下搅成了烂摊子?”

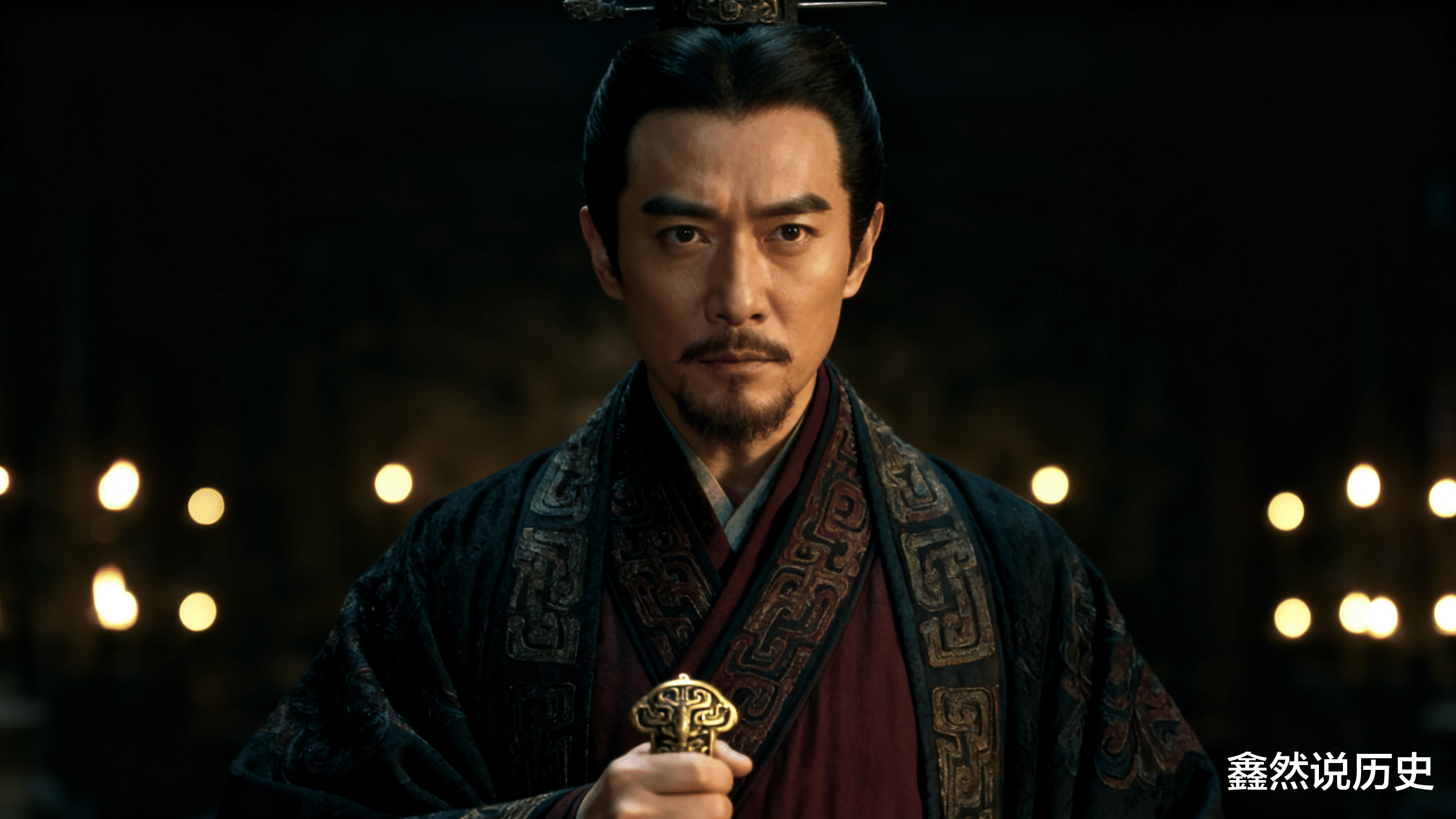

我是王莽,公元8年,我取代了西汉,建立了新朝。

现在提起我王莽,要么骂我是“篡汉的乱臣贼子”,要么笑我是“穿越过去的奇人”。可没几个人真的问过:我放着好好的安汉公不当,为啥非要冒着掉脑袋的风险搞改革?

你们见过大街上饿殍遍地吗?

西汉末年那几年,我当大司马管朝政,每次出城视察,都能看见官道旁饿死的流民。有回开春,我看见个老婆婆抱着骨瘦如柴的孩子,跪在粮店门口磕头求剩饭,老板却举着棍子赶人:“地主家都快没余粮了,哪轮得到你们!”

那时候的土地,全被豪强地主霸占了。

后来《汉书》里写得明白:当时一户豪强就能霸占上百顷良田,佃农累死累活干一年,一半收成得交租;普通农户没地种,只能卖儿卖女换口吃的——长安西市的奴婢市场,一个半大孩子才值半匹粗布。我看着朝堂上那些出身豪强的大臣,天天凑一起聊修园林、选美婢,心就像被烧红的烙铁烫着。

所以我登基后第一件事,就是搞“王田制”。

简单说,就是把天下土地收归国有,再按人口分给农户。不管是王公贵族还是豪强地主,多余的地都要交出来。

我还记得改革诏书颁布那天,长安城的百姓挤在宫门外听太监宣读,有个扛着锄头的老农夫,听完当场就哭了,攥着我的衣角喊:“俺这辈子,终于能有自己的地了!”

可我没料到,豪强地主的反抗会那么激烈。

就说南阳的刘秀家,原本占着三百多顷好地,按规矩得交出两百多顷。他哥哥刘縯直接在乡里插了面大旗,喊着:“王莽要抢咱们的地!跟他拼了!”一呼百应,没几天就聚了上千人。

更头疼的是执行的官员。

我派去冀州的刺史,出发前还拍着胸脯保证“绝不徇私”,结果到了地方,收了豪强的金饼,转头就变了卦。他们表面上把地分给农户,转头就逼农户“自愿”把地抵押给地主,利息比以前还高三成。

有个叫王二的佃农,分到的五亩地靠着河,麦子长得齐腰高,眼看就要丰收。县丞却带着地主家奴闯进来,说他“欠了去年的种子钱”,逼他签抵押文书。他爬了三天三夜到长安,跪在宫门外喊冤,指甲缝里还嵌着泥,结果被侍卫当“乱民”拖走——我后来才知道,那县丞是南阳豪强的远房侄子。

除了土地,我还想废除奴隶制。

那时候的奴隶,命比牲口还贱。有钱人买个奴隶跟买头猪差不多,要是奴隶打碎个瓷瓶、跑慢了几步,主人打死了也不用偿命。我小时候亲眼见过邻居家的奴隶,就因为洒了点茶水在主人衣服上,当场被活活打死。

我下诏书说“奴婢曰私属,不得买卖”,意思是奴隶以后是主人家的“私属”,不能随便买卖杀戮。

可这下又捅了马蜂窝。

洛阳的富商们直接联合罢市,店铺全关了门,还放话:“不让买奴隶,店里的活谁干?”连宫里的老太后都跟我抱怨,说宫里的宫女不够用了。更糟的是,有些奴隶没了买卖价值,主人直接把他们赶出门,这些人没地没粮,只能上山当强盗,到处抢粮食。

我那时候满脑子都是“快点变好”,根本没意识到:改革不是画一张大饼,就能让所有人吃饱饭。

我又搞了“五均六筦”,简单说就是政府管物价、包销盐铁酒这些生意,想防止商人囤积居奇。结果呢?管物价的官员跟粮商勾肩搭背,低价收粮高价卖,赚的钱全塞进了自己腰包。

有次我换了身平民衣服去东市,问粮店老板米价,他眼皮一抬:“五千钱一石。”我转头问随行的小吏,他脸都白了,攥着我的袖子发抖:“陛下,官价才两千钱……可管物价的张大人,早就跟粮商分了利润。”

那时候我才明白,我想救的百姓,反而因为我的改革更苦了。

公元23年,绿林军攻进长安那天,我没跑,穿着朝服坐在龙椅上,手里还攥着那份改革诏书。

有个叫杜吴的士兵冲进来,一刀砍在我胳膊上,鲜血溅在诏书上。我盯着他的脸,突然认出他——他眉眼间,跟当年那个跪在宫门外喊冤的佃农王二,一模一样。

他红着眼骂我:“你这个暴君!我爹就是被你害饿死的!”

我张了张嘴想解释,却一个字也说不出来。诏书上的墨迹早就干了,就像那些曾经围着我喊“明主”的笑脸,早就散了。

后来有人说我是“穿越者”,说我太超前了才会失败。

可我知道,我不是什么穿越者,只是个读了半辈子圣贤书的理想主义者。我错就错在,以为“一纸诏书就能改天换地”,忘了豪强势力盘根错节,忘了底下的官员会徇私舞弊,更忘了百姓要的是安稳日子,不是突然的“天翻地覆”。

理想主义的改革若不沾烟火气,只会让百姓成牺牲品——历史早教会我们:好的改变,要慢一点,实一点。

现在大家聊“改革要兼顾各方利益”,两千年前的我,就是最鲜活的反面教材。你觉得我是好心办坏事的理想主义者,还是篡汉夺权的奸臣?来评论区聊聊,你觉得改革该快还是该稳?

下一篇咱们聊聊刘秀,那个推翻我的人,其实跟我一样,都想让百姓过上好日子,他又做对了什么?关注我,咱们接着讲!