景德元年(1004 年)深秋的澶州城头,北风卷着战旗猎猎作响。寇准身披铠甲,站在宋真宗身旁,望着城下辽军的连营大寨,高声道:“陛下亲征,军心大振,此乃破敌良机!” 这位四十二岁的宰相,鬓角已见风霜,但眼神中的锐利丝毫未减。他忽然想起二十年前在巴东县令任上的那个雨夜 —— 当时他顶着压力开仓放粮,百姓跪在雨中高呼 “寇青天”,谁能料到自己会在花甲之年,成为大宋江山的中流砥柱?案头那封弹劾他 “刚愎自用” 的奏章,墨迹未干,却与城楼下将士的呐喊声交织在一起,仿佛在诉说着一个寒门士子在权力漩涡中的坚守与抗争。在大宋王朝由盛转衰的关键节点,寇准以 “面折廷争” 的特质,辅佐真宗抵御辽军,用生命践行着 “宁鸣而死,不默而生” 的信念,其 “澶渊定策” 的功绩背后,藏着一个直臣在宦海沉浮中的赤子之心。

少年得志:从神童到朝堂新锐的崛起之路

建隆二年(961 年),华州下邽(今陕西渭南)的一个官宦家庭,寇准降生时恰逢其父寇湘任魏王府记室参军。寇家虽非顶级豪门,却也是书香门第,寇湘以文才闻名,曾为后晋进士,入宋后仍在王府任职。作为家中长子,寇准自幼便被寄予厚望,母亲赵氏更是亲自教他读书写字。

寇准天资聪颖,三岁时便能背诵《论语》中的篇章,七岁时所作的《华山》一诗,“只有天在上,更无山与齐。举头红日近,回首白云低”,更是在当地传开,被誉为 “神童”。有次邻县的县令听闻其名,特意前来考较,出了上联 “雏凤学飞,万里风云从此始”,寇准不假思索对出 “潜龙奋起,九天雷雨及时来”,令县令惊叹不已,连称 “此子日后必成大器”。

十四岁那年,寇准随父迁居大名府,拜在名儒王彻门下。王彻是当时有名的学者,门下弟子众多,寇准是其中最年幼的一个,却也是最刻苦的一个。他常常通宵达旦地读书,寒冬腊月里,手冻得发僵,便放在嘴边呵气取暖,继续研读。王彻见他如此,感叹道:“此子日后必成大器,然其刚直之性,恐多坎坷。” 在王彻的教导下,寇准不仅学问日益精进,更培养了 “以天下为己任” 的抱负。

太平兴国五年(980 年),十九岁的寇准参加科举考试。当时有个惯例,主考官多取老成持重之人,对于年轻考生往往有所轻视。有人劝寇准虚报年龄,将十九岁说成二十多岁,寇准却严肃地说:“吾正年少,为何要欺瞒朝廷?凭真才实学考取功名,方能心安理得。” 考试中,他才思敏捷,下笔千言,所作策论《御戎策》针砭时弊,提出了不少抵御契丹的良策,主考官阅后大为赞赏,将他取为进士。

中进士后,寇准被授予大理评事,知归州巴东县(今湖北巴东)。巴东地处偏远,交通不便,经济落后,百姓生活困苦。寇准到任后,第一件事便是深入民间了解情况。他不带随从,穿着便服,走遍了巴东的山山水水,倾听百姓的疾苦。他发现当地赋税繁重,苛捐杂税多达数十种,许多百姓因交不起赋税而流离失所。

回到县衙后,寇准当即上书朝廷,请求减免巴东的赋税。转运使得知后,斥责他 “擅改朝令,目无上级”,寇准却据理力争:“民为邦本,本固邦宁,若百姓流离失所,国家赋税何出?朝廷设官,本为安抚百姓,而非盘剥百姓。” 他还在奏章中详细列举了巴东百姓的苦难,以及繁重赋税带来的危害。朝廷收到奏章后,宋太宗被寇准的真诚所打动,下令减免了巴东的部分赋税。

在巴东任上,寇准还兴修水利,改善农业生产条件。巴东多山地,易受旱灾,他亲自带领百姓修建了十余处水利工程,灌溉农田数千亩。他还创办学校,聘请有学问的人担任教师,让当地子弟有机会读书识字。有次暴雨成灾,江水上涨,威胁到县城的安全,寇准亲自率领百姓筑堤防洪,他脚踩泥浆,日夜不休,手上磨出了血泡也毫不在意。百姓们深受感动,纷纷加入筑堤的行列,最终保住了县城。

寇准在巴东任职三年,当地面貌发生了巨大变化,百姓安居乐业,社会秩序井然。离任时,百姓们拦路相送,有的提着鸡蛋,有的拿着布匹,有的甚至跪在地上痛哭流涕。寇准含泪对百姓说:“吾为父母官,此乃分内之事,无需如此。” 他只收下了百姓们送的一束巴东特产的香草,作为纪念。

淳化二年(991 年),寇准因政绩卓著被召回京城,任枢密直学士。枢密直学士虽品级不高,却能参与军国大事,是皇帝的近臣。寇准刚直不阿,敢于直言进谏,很快便在朝堂上崭露头角。有次太宗召集群臣议事,讨论如何处理地方藩镇问题,寇准与宰相吕蒙正意见不合,当庭争执起来,声音响彻大殿。太宗虽有些不悦,却也佩服他的胆识和正直,事后叹道:“朕得寇准,如唐太宗得魏徵也。”

面折廷争:在权力漩涡中坚守的直臣风骨

淳化四年(993 年),发生了一件震动朝野的大事 —— 参知政事王沔的亲信王淮贪赃枉法,数额巨大,按律当斩。王沔却利用职权为其开脱,只将王淮杖责后流放。寇准得知后,极为愤怒,他收集了王淮贪赃枉法的证据,以及王沔包庇纵容的事实,在朝堂上弹劾王沔。

王沔在太宗面前哭诉辩解,说自己是被冤枉的,还说寇准是出于嫉妒才陷害他。太宗一时犹豫不决,寇准则手持卷宗,逐条陈述王沔的罪状,声色俱厉,毫不退让。他说:“王淮贪赃枉法,证据确凿,王沔身为参知政事,不仅不加以惩处,反而包庇纵容,此乃渎职之罪,若不严惩,何以平民愤,何以正国法?” 太宗见寇准证据确凿,态度坚决,最终下令将王沔罢官,王淮则被处斩。

此事之后,寇准虽然赢得了正直的名声,却也得罪了不少朝臣。有人劝他:“官场险恶,树敌太多对你不利,以后还是少管闲事为好。” 寇准却严肃地说:“若为自保而不言,何以为臣?身为朝廷大臣,当以国家社稷为重,岂能因怕得罪人而置国法于不顾?”

至道元年(995 年),寇准升任参知政事。当时太宗晚年多病,皇子之间为争夺皇位继承权展开了激烈的斗争,朝政一片混乱。寇准对此深感忧虑,他认为立储是国家大事,若不早日确定,必将引发更大的动荡。于是他在一次面见太宗时,直言不讳地说:“陛下,立储乃国之大事,关系到国家的安危,陛下当早作决断。”

太宗听后,沉默了许久,然后问他:“诸子中谁可立为太子?” 寇准答:“陛下为天下择君,不当问臣,当问百姓。但臣认为,太子当以贤德为重,能为天下百姓谋福利。” 太宗听了寇准的话,心中有了主意,最终立三子赵恒为太子,即后来的宋真宗。

真宗即位后,寇准因得罪了权臣丁谓,被贬为陕州知州。丁谓是个善于阿谀奉承的人,他见寇准深受真宗信任,心生嫉妒,便处处排挤寇准。寇准虽然被贬,但仍心系国事,他在陕州任上,多次上书真宗,谈论边防要务,提出了不少加强边防的建议。

咸平六年(1003 年),辽军大举南侵,边报频传,京城震动。真宗想起寇准的才能,认为他有勇有谋,熟悉边防事务,于是将他召回京城,任同中书门下平章事,即宰相。寇准接到任命后,毫不犹豫地启程回京,他对家人说:“国家有难,吾当挺身而出,岂能推辞?”

景德元年(1004 年),辽军再次南侵,其势凶猛,很快便逼近澶州(今河南濮阳),威胁到京城开封的安全。朝堂之上,大臣们惊慌失措,意见不一。参知政事王钦若主张迁都金陵(今江苏南京),以避开辽军的锋芒;签署枢密院事陈尧叟则主张迁都成都(今四川成都),认为那里地势险要,易守难攻。

唯有寇准力主抵抗,他说:“陛下神武,将臣协和,若亲征澶州,必能击退辽军。若迁都,则人心涣散,国将不国!” 他还怒斥王钦若、陈尧叟:“此等言论,动摇军心,当斩!” 真宗本就胆小怕事,见辽军势大,心中十分害怕,听了寇准的话,虽有些犹豫,但也觉得迁都不是长久之计,最终决定亲征。

亲征途中,真宗又动摇起来,他看到沿途逃难的百姓,听到辽军的凶猛传闻,便想中途回师。寇准得知后,急忙赶到真宗的行宫,劝道:“陛下若回师,则军心瓦解,辽军必乘胜追击,到时候不仅开封难保,天下也将大乱。陛下唯有继续前进,才能鼓舞士气,击退辽军。”

为了坚定真宗的决心,寇准还找来殿前都指挥使高琼,让他劝说真宗。高琼是个勇猛善战的将领,他对真宗忠心耿耿,见真宗犹豫不决,便在真宗面前叩首说:“寇相公所言极是,臣等愿誓死保卫陛下,随陛下亲征澶州,必能大破辽军!” 真宗见高琼态度坚决,又想到寇准的话有道理,这才下定决心,继续前进。

澶渊定策:以勇气与智慧铸就的宋辽和平

景德元年(1004 年)十一月,真宗抵达澶州南城。澶州分为南城和北城,中间有黄河相隔,北城是前线,直接面对辽军的进攻。真宗见辽军势大,又想停留在南城,不愿过河到北城去。

寇准力请:“陛下若不过河,则人心危惧,难以退敌。如今辽军虽势大,但已是强弩之末,我军士气正盛,陛下亲临北城,必能鼓舞士气,一举击退辽军。” 他还亲自陪同真宗过河,登上北城城楼。

宋军将士见皇帝亲自来到北城前线,士气大振,欢呼声传到数十里外。辽军见宋真宗亲征,又看到宋军士气高昂,心中不免有些畏惧。当时辽军大将萧挞览自恃勇猛,在城下督战,想炫耀武力,威慑宋军。宋军将领张瑰见萧挞览在城下耀武扬威,大怒,下令用床子弩射击。床子弩是当时一种威力巨大的武器,射程远,杀伤力强,一箭射出,正中萧挞览的头部,萧挞览当场毙命。

萧挞览是辽军的名将,勇猛善战,深受辽军将士的爱戴,他的死让辽军士气大挫。萧太后见战局不利,又担心辽军孤军深入,后路被切断,于是派人向宋军求和。真宗本就不愿再战,见辽军求和,当即同意,派曹利用前往辽营谈判。

寇准对曹利用说:“岁币不得过三十万,若过此数,吾斩汝!” 曹利用不敢违抗,前往辽营谈判。辽方提出要宋朝割让关南之地,并每年输送岁币百万两。曹利用据理力争,说割地绝无可能,岁币也只能在三十万以内。经过多次谈判,辽方最终同意了曹利用的条件。

最终宋辽达成协议:宋辽约为兄弟之国,辽主称真宗为兄,真宗称萧太后为叔母;宋每年向辽输送岁币银十万两、绢二十万匹;双方撤兵,互不侵犯,在边境开设榷场,进行贸易。这就是历史上著名的 “澶渊之盟”。

“澶渊之盟” 签订后,宋朝赢得了长期的和平,经济文化得以发展。但也有人指责寇准,说他 “以三十万岁币换取和平,乃城下之盟,非国之福”。寇准反驳说:“若不如此,则战争不息,百姓流离失所,国家耗费的军费何止三十万?每年三十万岁币,对于大宋来说,不过是九牛一毛,却能换来边境的安宁,让百姓安居乐业,这难道不是好事吗?” 他还说:“吾此举,为天下苍生计,非为个人功名。”

澶渊之盟后,寇准的威望达到顶峰,百姓们都称赞他是 “社稷之臣”。但也因此遭到更多人的嫉妒,王钦若便是其中之一。王钦若向真宗进谗言:“澶渊之盟,乃城下之盟,春秋耻之。寇准以陛下为孤注一掷,此乃赌博也,若输了,陛下将如何自处?” 真宗本就对亲征之事心有余悸,听了王钦若的话,对寇准渐渐疏远。

景德三年(1006 年),寇准被罢相,贬为刑部尚书,知陕州。离京时,许多百姓前来送行,有人痛哭流涕。寇准对真宗派来送行的使者说:“请转告陛下,若信谗言,疏远忠良,则国将危矣。” 真宗听了使者的回报,虽有悔意,却也没有挽留寇准。

宦海沉浮:刚直性格导致的坎坷命运

天禧三年(1019 年),寇准再次被召回京城,任同中书门下平章事。当时真宗病重,经常昏迷不醒,朝政大权渐渐落到了刘皇后手中。刘皇后是个野心勃勃的人,她想效仿武则天,临朝称制,于是拉拢了一些大臣,形成了一个以她为核心的政治集团。

寇准担心外戚专权,危害国家安危,于是劝真宗:“陛下当立太子,以固国本,且应择方正大臣辅佐太子,防止外戚干政。” 真宗同意了寇准的建议,命寇准起草诏书,立太子赵祯为皇太子,即后来的宋仁宗,并让李迪、丁谓辅佐太子。

但丁谓早已投靠了刘皇后,想独揽大权,与寇准发生了激烈的冲突。丁谓曾想拉拢寇准,有一次在宴会上,寇准的胡须上沾了菜汤,丁谓见状,连忙上前为他擦拭。寇准却怒斥道:“参政乃国家大臣,岂可为人拂须?” 丁谓又羞又恨,从此与寇准势不两立,处处与寇准作对。

天禧四年(1020 年),丁谓诬告寇准谋反,说寇准想拥立太子,架空真宗,夺取皇位。真宗当时病重,神志不清,糊里糊涂地相信了丁谓的诬告,下令将寇准贬为道州司马。道州(今湖南道县)地处偏远,条件艰苦,寇准的亲朋好友都为他感到不平,寇准却坦然道:“吾一生光明磊落,何惧诬告?只要问心无愧,在哪里都一样。”

离京时,百姓们拦路相送,有人痛哭流涕地说:“寇相公,您是被冤枉的,我们一定会为您申冤!” 寇准感动得热泪盈眶,他对百姓们说:“多谢乡亲们的厚爱,吾虽被贬,但心仍在朝堂,仍在天下百姓。”

乾兴元年(1022 年),仁宗即位,刘太后临朝听政,丁谓权势更盛,他又将寇准再贬为雷州司户参军。雷州(今广东雷州)地处岭南,气候炎热潮湿,瘴气弥漫,是当时有名的蛮荒之地,很少有人能在那里长寿。寇准被贬到雷州后,并没有消沉,他泰然处之,在当地办学堂,兴水利,深受百姓爱戴。

他在雷州创办了一所学堂,聘请当地有学问的人担任教师,让雷州的子弟有机会读书识字。他还带领百姓修建水利工程,改善当地的农业生产条件。雷州百姓都称赞他是 “再生父母”。

天圣元年(1023 年),寇准在雷州病逝,享年六十三岁。临终前,他对左右说:“吾一生无愧于天地,无愧于陛下,无愧于天下百姓,足矣。” 他还留下遗愿,将自己的遗体运回故乡安葬。

百姓得知寇准去世的消息,罢市巷哭,如丧考妣。他们自发地为寇准修建了祠堂,供奉他的画像,每逢清明时节,都有人前来祭拜。

青史留名:直臣典范与后世评价

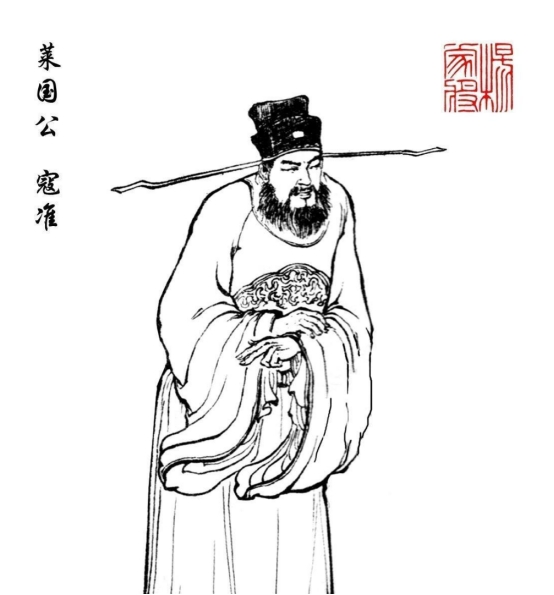

寇准死后,仁宗渐渐长大,了解到寇准的冤屈。明道二年(1033 年),刘太后去世,仁宗亲政,第一件事便是为寇准平反昭雪,追复其太子太傅、莱国公之职,赠中书令,谥号 “忠愍”。诏书称:“寇准忠言谠论,正色立朝,扶持国本,社稷之臣也。其冤屈既雪,当厚葬之。”

仁宗还命人将寇准的灵柩从雷州运回故乡华州下邽安葬。灵柩途经之地,百姓自发设祭哭拜,道路为之堵塞。有位曾在澶州之战中服役的老兵,拄着拐杖哭送三十余里,说:“若无寇相公,我等早已沦为辽人奴隶矣。” 灵柩抵达华州时,当地百姓倾城而出,哭声震野,连前来监察的官员也为之动容。

寇准的一生,是 “宁鸣而死,不默而生” 的生动写照。他以刚直不阿的性格,在波诡云谲的官场中坚守本心;以 “以天下为己任” 的担当,在国家危难之际挺身而出。他的功绩,不仅在于澶渊之盟的签订,为宋朝赢得了百年和平,更在于他为后世树立了直臣的典范,证明了在权力面前,仍有人能坚守正义与良知。

正如他在被贬雷州时所作的《临海驿夏日》中所言:“岭外炎蒸当盛暑,雨余新馆觉微凉。最怜夏木清阴合,时有幽禽送好音。” 即使身处逆境,他仍能保持乐观与豁达,因为他坚信,自己的所作所为,终将被历史所铭记。

寇准的故事,告诉我们:一个人的价值,不在于官位的高低,而在于是否为国家和百姓做了实事;一个人的品格,不在于言辞的华丽,而在于是否能在诱惑与压力面前坚守本心。他的精神,如同一颗璀璨的星辰,照亮了中国历史的天空,也将永远激励着后人。