公元756年七月,灵武城南城门楼前,数千将士齐声高呼万岁,李亨在一片肃杀中登基为帝。而此时,他的父亲玄宗皇帝正在逃往蜀中的路上。这个看似大逆不道的举动,实则是挽救大唐的关键一步。

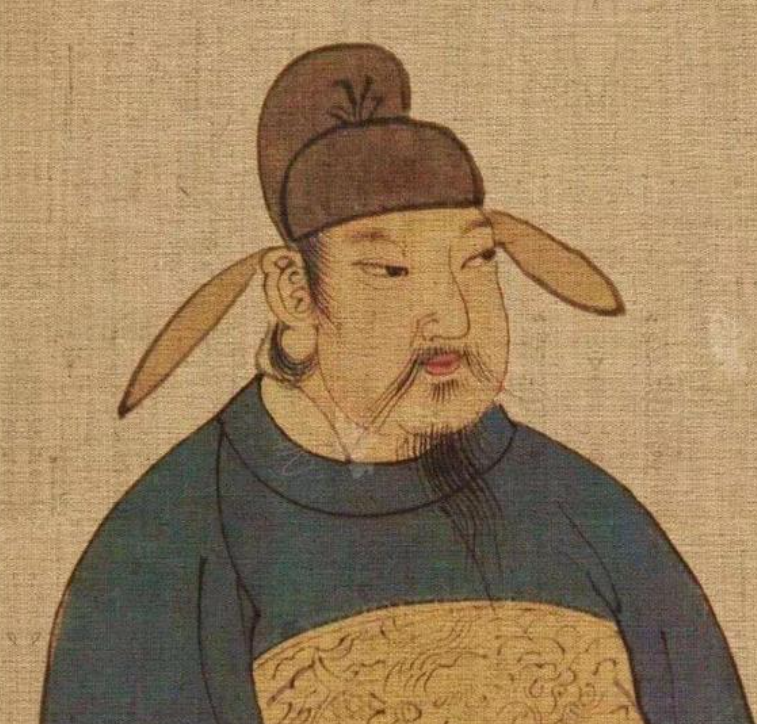

安史之乱的烽火中,唐玄宗仓皇西逃,太子李亨在灵武自立为帝,这就是历史上的唐肃宗。表面上看,这是典型的"子篡父位"。然而细读《旧唐书》《资治通鉴》等史料,我们会发现:灵武继位不是篡逆,而是人心所向的必然选择。

天宝十五载六月,潼关失守的消息传来,玄宗做出了一个令他失去民心的决定——放弃长安,秘密西逃。更致命的是,行至马嵬坡时,禁军发动兵变,诛杀杨国忠,逼死杨贵妃。

此时的玄宗,已经失去了对局面的掌控。太子李亨在民众"愿率子弟从殿下破贼"的呼声中,与玄宗分道扬镳,北上灵武。这个决定得到了当地军民的热烈响应。

玄宗逃往蜀中的行为,在当时被视为放弃宗庙、不顾天下。而太子北上抗敌的举动,恰恰顺应了民心所向。这种鲜明的对比,为灵武继位奠定了舆论基础。

李亨到达灵武后,立刻得到了朔方节度使杜鸿渐等人的拥戴。这些人都是当时唐朝最精锐部队的将领,他们的态度代表了军方的选择。

杜鸿渐等人连续五次上表劝进,言辞恳切:"今寇逆乱常,毒流函谷,主上倦勤大位,移幸蜀川。江山阻险,奏请路绝,宗社神器,须有所归。"这段话清楚地表明,在当时的特殊情况下,国家需要一个新的领导核心。

更重要的是,当时随行的文武官员不到三十人,而劝进的声音却异常一致。这说明灵武继位并非李亨个人野心,而是整个统治集团的共同选择。

从军事角度看,灵武继位具有重要的战略意义。灵武是朔方军的驻地,这里既有精兵强将,又远离叛军主力,是理想的指挥中心。

肃宗继位后,立即着手组织平叛。他召郭子仪率五万精兵赶赴灵武,任命李光弼为户部尚书、北都留守,两人共同负责讨伐叛军。这些举措,使唐朝的平叛战争有了统一的指挥。

如果当时没有肃宗的灵武政权,各地唐军将陷入各自为战的困境,很难形成合力对抗叛军。从这个意义上说,灵武继位确实挽救了危在旦夕的大唐王朝。

值得注意的是,玄宗在得知肃宗继位后,并没有表示反对,而是顺水推舟地派人送来了传国玉玺和册书。他在诰书中说:"朕称太上皇,军国大事先取皇帝处分,后奏朕知。"

这种态度表明,玄宗自己也认识到,在当时的情况下,由肃宗领导平叛是唯一的选择。他后来的配合,使得权力过渡相对平稳,避免了内部分裂。

肃宗在位期间,始终对玄宗保持尊敬。他不仅定期派人问候,还在收复长安后,立即准备迎接玄宗回京。这些举动,都显示出他并非有意篡位。

灵武继位的故事告诉我们,在评价历史事件时,不能简单地套用道德标准。在国家危亡的紧要关头,有时候需要打破常规,做出非常之举。

肃宗的灵武继位,看似违背了君臣父子之道,实则顺应了历史潮流和民心所向。正是这个"不得已"的选择,为唐朝的延续赢得了生机,也为后来的中兴奠定了基础。

这段历史给我们的启示是:在非常时期,固守成规可能意味着灭亡,而勇于担当才是真正的忠孝。肃宗的故事,至今仍值得我们深思。