明初的靖难之役,表面上是燕王朱棣与建文帝朱允炆之间的叔侄权力之争,实则隐藏着更深层次的政争与权力博弈。这场持续四年的内战,不仅改写了明朝的政治格局,更折射出洪武朝遗留的诸多矛盾与制度性隐患。若要深入理解这场政变的本质,需从朱元璋建国初期的权力结构设计、功臣集团与文官系统的角力,以及藩王制度的致命缺陷等多维度切入。

朱棣靖难

一、洪武体制的先天矛盾

朱元璋建立明朝后,为巩固皇权推行了极端中央集权政策。一方面,他通过“胡惟庸案”“蓝玉案”等大规模清洗,几乎诛尽开国功臣,试图消除任何可能威胁皇权的军事集团;另一方面,他又将二十余子分封为藩王,授予兵权镇守边疆,形成“外藩屏卫”的军事布局。这种矛盾设计埋下了双重隐患:中央缺乏能征善战的将领导致国防空心化,而藩王拥兵自重又必然引发地方割据风险。建文帝登基后面对的正是这一结构性难题,削藩本是为解决祖父遗留的弊端,却因操之过急激化了矛盾。

藩王掌兵

二、家天下的狭隘

朱元璋建立明朝之后,吸取元朝教训,强化地方管控。元朝因地方宗室无权、中枢与边疆脱节,导致元末农民起义时地方无力镇压,朱元璋希望皇子出镇边疆 / 要地,形成 “藩屏帝室” 的防御网。防范功臣集团,平衡权力格局。明初功臣多握有军权,朱元璋通过分封皇子就藩,让宗室掌握部分兵权,形成 “宗室-功臣” 的权力制衡,避免功臣专擅。宗法观念与家天下逻辑。朱元璋出身底层,对血缘亲情更为信任,认为皇子宗室是皇权最可靠的维护者,分封制能保障朱家天下的长久传承。

藩王无治权,仅掌军事 、监察权。明朝藩王不能直接管理地方民政,仅负责镇守区域的军事防御或监察,核心行政权仍归地方官员。分封范围聚焦边疆与要地。藩王主要分封在北平、西安、太原等边疆或战略重镇,目的是抵御北元残余势力,而非全国性裂土而治。有严格的约束机制。藩王不得擅自离藩、不得干预朝政、不得私自联络,后期还逐步收回兵权,形成 “分封而不割据” 的格局。

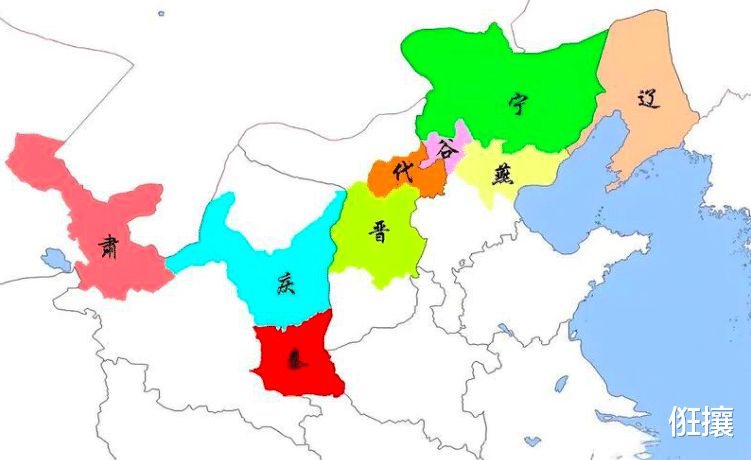

藩王分封

三、文官集团与藩王势力的博弈

建文帝倚重的齐泰、黄子澄等文臣代表江南士族利益,其削藩策略暴露了文官集团与藩王军事贵族的深刻对立。据《明太宗实录》记载,建文朝廷在1399年短短数月内连削周、代、岷、湘、齐五王,手段激烈甚至逼死湘王全家,这种激进政策使得其他藩王人人自危。而燕王朱棣得以举起“清君侧”大旗,正是巧妙利用了藩王群体对文官集团的反感。值得注意的是,北平布政使张昺等地方官员的暗中配合,揭示了地方势力对中央政策的不满已形成反建文联盟。

四、藩王掌兵更像是军政分权的延伸

朱元璋建立明朝后,天下并未完全安稳,北元仍在草原虎视眈眈,云南、四川、西北、东北等地尚未完全平定,所以在吸取了北宋文官政治导致军事羸弱的教训之后,进行了一定程度的制度改革,这也引发了明初文官与勋贵的权力争夺,围绕“军政大权分配”展开,为此朱元璋设立了大都督府作为核心军事机构,而这也成为双方博弈的关键载体,最终以朱元璋拆分大都督府、强化皇权收场。

明初的勋贵集团主导军政,明初勋贵多是随朱元璋起兵的开国功臣,不仅手握兵权,还凭借 “从龙之功” 参与朝政,是朝堂核心力量。而文官集团处于辅助地位,文官主要负责民政、财税、礼仪等事务,虽有部分谋士参与决策,但在军事和核心政务上话语权较弱。

靖难之役

设立大都督府的核心作用,就是维持军队的日常训练,让懂军事的武将管理军队,能更好的维持军队的战斗力,所以大都督府作为全国最高军事机构,大都督府总领天下兵马,长官多由勋贵担任(如徐达、李文忠等),是勋贵集团的权力根基。

但是,大都督府的设立,并没有完全解决军政决策权的争夺,文官以“休养生息、以文治天下”为由,主张限制军事行动、规范兵权使用,与勋贵“以武拓疆、维护军权自主”的诉求冲突。

大都督府的背后也藏着军事决策权限的巨大博弈,文官集团推动完善军政分离制度,建议削弱大都督府的人事、调兵自主权,而勋贵则通过大都督府抵制文官对军事事务的干预。而为了压制武将,文官从制度层面出手,推动制定《大明律》《军卫法》,试图以法律形式规范军权;勋贵则依托朱元璋对“自己人”的信任,维持大都督府的强势地位。

文官集团

朱元璋当然明白其中的厉害,在初期纵容勋贵,压制文官。朱元璋初期需要勋贵稳定边疆、巩固统治,对文官的限制主张多有搁置,甚至打压直言进谏的文官。后期拆分大都督府,分化双方。为避免勋贵拥兵自重,同时制衡文官势力,朱元璋将大都督府拆分为五军都督府,各都督府互不统属,兵权分散。

再往后,随着第一代名将纷纷老去或者陨落,朱元璋开始强化皇权对军队的掌控。五军都督府仅掌练兵、屯田等事务,调兵权收归兵部(文官主导),形成“兵部调兵、都督府统兵” 的制衡格局,皇权居中掌控。而藩王正好可以承接部分大都督府的职能,所以给各地藩王军权,也是朱元璋军政分权的一种制度延伸。只是最后没想到,在朱元璋驾崩仅四年之后,这套制度就被反噬,给藩王靖难提供了军事上的可能性。

明代官僚体系

五、军事资源配置的关键作用

朱棣的成功绝非偶然。北平作为元朝旧都,保留着成熟的军事工业体系,燕王府护卫军经多年对蒙作战已锤炼成精锐之师。相比之下,建文帝的中央军因洪武末年武将凋零而战力薄弱,不得不启用老将耿炳文等防守型将领。

更致命的是,朝廷在战争初期未能有效控制大宁卫的朵颜三卫骑兵,这支关键力量最终被朱棣收编,成为其南下突袭的奇兵。明史学者王崇武曾指出,建文朝在淮河防线崩溃后迅速溃败,根源在于朱元璋“重北轻南”的国防布局导致南方军事动员能力严重不足。

六、意识形态与合法性建构

权力博弈背后是双方对“正统性”的话语争夺。朱棣通过篡改史书将建文帝塑造为“变乱祖制”的昏君,而自己则是“奉天靖难”的合法继承者。出土的永乐时期碑刻显示,朱棣反复强调其起兵是为维护《皇明祖训》,这种宣传成功争取到部分地方士绅支持。与之相对,建文帝推行的“复古改制”如恢复井田、降低赋税等政策,因触动既得利益集团而未能凝聚广泛支持。日本学者檀上宽的研究表明,江南地主阶层在战争后期的观望态度,客观上加速了建文政权的瓦解。

洪武大案

七、战后权力重构的深远影响

靖难之役以朱棣攻入南京、建文帝失踪告终,但权力博弈远未结束。永乐帝登基后展开全面清洗:方孝孺“诛十族”等事件震慑文官集团,迁都北京削弱江南士族影响力,重用宦官设立东厂强化特务统治。这些措施表面上巩固了皇权,实则加剧了官僚系统的分裂,宣德朝出现的“内阁与宦官共治”局面,正是靖难后权力制衡的延续。更深远的是,藩王政策从“实封”改为“虚封”,彻底终结了明代宗室的政治军事功能,为后来嘉靖朝“大礼议”等皇权与文官冲突埋下伏笔。

回望这段历史,靖难之役绝非简单的皇室内讧,而是明初各种制度性矛盾的总爆发。从洪武集权到建文改制再到永乐独裁,权力博弈始终围绕“如何分配统治资源”这一核心展开。这场战争暴露了传统帝制在权力交接机制上的脆弱性,也预示了明代此后二百余年皇权与文官集团持续博弈的政治基调。正如黄仁宇在《万历十五年》中所言:“明朝的悲剧,早在永乐帝用火与剑重构权力时便已注定。”

评论列表