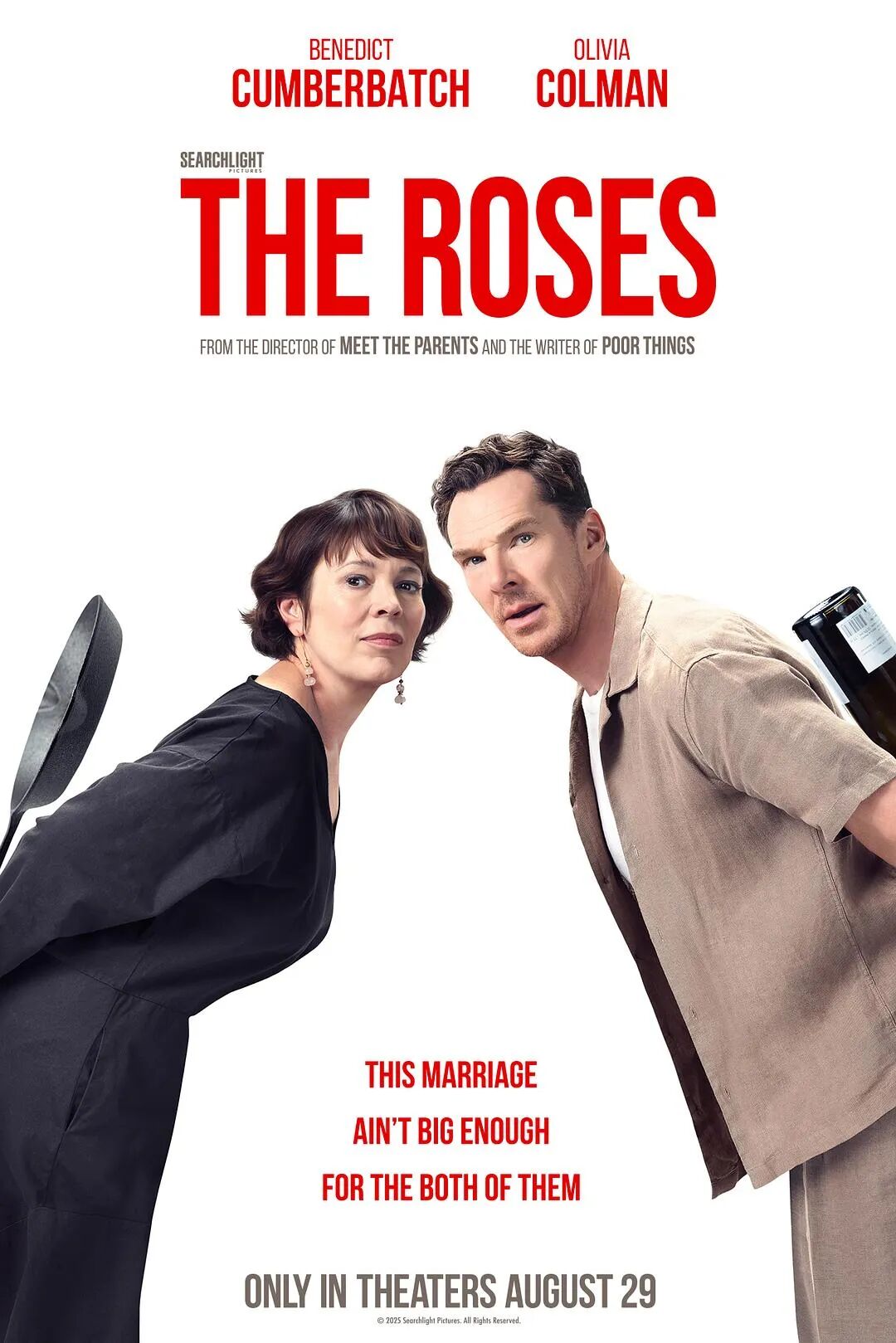

《The Roses》以 “玫瑰” 为锋利隐喻,将现代婚姻的华美外壳与内里的权力博弈、自我迷失彻底剖开 —— 它借艾薇、西奥、艾米三位角色的灵魂挣扎,串联起玫瑰标本、智能豪宅、青少年摄影机等隐秘暗线,既撕开了 “男女平等” 神话下传统性别角色的残余枷锁,也照见了亲密关系中 ego 与爱的零和博弈,更以女性视角叩问:当 “完美婚姻” 的幻象破碎,个体该如何在情感废墟上寻找自我?影片用英式冷幽默包裹尖锐的现实批判,让每一处表演细节、每一个隐喻道具,都成为解读现代婚姻困境与女性突围的钥匙,最终指向对 “何为真实亲密关系” 的深刻反思。

在完美假面下崩解的灵魂

奥利维娅・科尔曼赋予艾薇的层次感,藏在每一次围裙与西装的换装里。这个北加州海边的厨师妻子,初登场时总在西奥设计的开放式厨房忙碌 —— 镜头刻意捕捉她切洋葱时眼角的湿润,既像生理反应,更似对 “贤内助” 角色的隐秘控诉。当西奥出资帮她开餐厅,科尔曼用指尖反复摩挲菜单的细节,泄露了被压抑的野心;而事业腾飞后,她在庆功宴上突然攥紧餐巾的动作,又暴露了 “成功女性” 标签下的不安。

最精妙的是餐桌戏中的表演:面对西奥的隐性贬低,她嘴角挂着标准的社交微笑,指节却因握杯而泛白,台词 “亲爱的,你的建筑模型真精致” 里,每个字都裹着冰碴子。这种分裂在她深夜独酌时爆发 —— 科尔曼让眼泪混着红酒滑落,呢喃 “我赢了事业,却输了回家的钥匙”,将女性在家庭与自我间的撕裂具象化。她不是传统叙事中 “强势的坏女人”,而是被时代推着前行,却找不到平衡支点的普通人。

本尼迪克特・康伯巴奇为西奥注入的 “精英式脆弱” 极具穿透力。作为建筑师,他设计的海景豪宅处处彰显控制欲 —— 声控灯光随他指令明暗,家具摆放精确到厘米。康伯巴奇用挺拔的站姿与微抬的下巴塑造优越感,却在失业后通过频繁整理领带、摩挲婚戒等小动作暴露焦虑。当艾薇的餐厅获得米其林星星时,他在派对角落反复擦拭酒杯的镜头,成为男性自尊崩塌的隐喻。

这个角色的复杂性在于他的矛盾性:他会凌晨三点给孩子换尿布,却在家长会前夜醉酒抱怨 “这不是男人该做的事”;他曾真心支持妻子创业,却在她获奖时阴阳怪气 “你的成功全靠我投资”。康伯巴奇没有将西奥塑造成反派,而是通过眼神从锐利到浑浊的变化,展现了传统性别角色崩塌时,男性群体的集体迷茫。正如他在访谈中所说:“西奥的悲剧在于,他把‘养家糊口’当成了自我的全部底色。”

真相又是什么

影片中三次出现的玫瑰标本构成隐秘线索。第一次是西奥求婚时的红玫瑰,被艾薇压在烹饪书里;第二次是婚姻危机时,标本出现在客厅陈列架,花瓣边缘已泛黄;最后在离婚谈判现场,标本从书架滑落碎裂,花瓣散落在离婚协议上。这束失去生命力的玫瑰,恰是他们爱情的隐喻 —— 从鲜活绽放,到被强行定格 “完美”,最终在权力博弈中彻底破碎。

导演杰伊・罗奇用特写镜头强调标本的玻璃相框,暗示爱情被物质与面子封装,失去了呼吸的可能。当艾薇最后将破碎的标本扔进垃圾桶时,镜头刻意停留三秒,仿佛在宣告:与其抱着僵化的完美,不如坦然接受破碎的真实。

西奥设计的智能豪宅是贯穿全片的道具暗线。最初系统对他言听计从,“开灯”“放音乐” 的指令无不应验;随着他失业,系统开始频繁失灵 —— 他喊 “关灯” 时灯光反而变亮,想播放古典乐却响起艾薇餐厅的主题曲。最具象征意义的是暴雨夜:西奥嘶吼着 “恢复我的设置”,系统却发出刺耳杂音,窗外的海浪拍打着落地窗,如同婚姻中失控的权力浪潮。

这个细节暗合了影片对性别权力的探讨:当传统 “男主外” 的设置崩塌,曾经的掌控者便陷入系统紊乱。而艾薇后来能熟练操控系统的情节,则暗示女性在关系重构中的力量崛起。

酒精在影片中成为揭示真相的钥匙。西奥第一次醉酒后,哭诉 “我害怕被当成废物”,打破了精英假面;艾薇在餐厅庆功宴上醉酒,对着镜头喊 “我其实不想那么强”,暴露了成功背后的疲惫。最关键的餐桌戏中,红酒让双方放下伪装,西奥的 “你不过是运气好” 与艾薇的 “你根本嫉妒我的才华”,如同两把匕首刺破虚假和平。

影片用酒精浓度与冲突烈度的正相关,暗示现代婚姻中,人们只有在麻醉状态下才敢直面真实。当最后罗斯夫妇在空荡的豪宅里共饮一瓶威士忌,镜头缓慢拉远,酒精不再是催化剂,而成了关系终结前的最后一点温情。

艾薇和西奥的女儿海蒂拿着旧摄影机拍摄家庭日常,这个支线构成重要暗线。她的镜头里有父母未察觉的细节:西奥偷偷撕掉艾薇的获奖报道,艾薇将西奥的建筑模型藏进储藏室。当海蒂在家庭聚餐时播放这些片段,画面里的沉默与现实中的争吵形成荒诞对照。

这个青少年视角如同镜子,照见成年人在亲密关系中的幼稚与虚伪。海蒂最后对镜头说 “玫瑰有刺,为什么还要摘它” 的疑问,既是对父母关系的困惑,更是对所有亲密关系本质的追问。

现代婚姻的生存困境

影片最深刻的洞察,在于戳破 “男女平等” 的现代神话下,传统性别观念的残余枷锁。当艾薇的事业超过西奥,社会评价呈现诡异的双重标准 —— 她被贴上 “强势”“不顾家” 的标签,而西奥的失意却被同情为 “时运不济”。科尔曼在表演中刻意加入的细节 —— 接电话时下意识说 “我丈夫会处理”,随即尴尬改口 —— 精准捕捉了女性在传统与现代间的身份撕裂。

影片并未简单将西奥塑造成男权代表,而是展现了性别角色对两性的双重禁锢:西奥因 “未能养家” 陷入自我否定,艾薇因 “过于成功” 承受道德压力。正如编剧托尼・麦克纳马拉所说:“我们不是在讲男女对立,而是在讲所有人都被困在过时的剧本里。” 这种双向批判,让影片的性别探讨超越了简单的二元对立。

“Ego should never be ignored” 这句台词,道破了婚姻破裂的核心。罗斯夫妇的悲剧在于,他们将自我价值与婚姻中的权力地位绑定:西奥把 “赚钱养家” 当成男性尊严的唯一来源,艾薇把 “事业成功” 视为获得尊重的唯一途径。当两人都要求对方牺牲 ego 来满足自己,爱便成了博弈的筹码。

影片中最刺痛的场景,是他们翻看结婚相册时的对话。西奥说 “我怀念那时听话的你”,艾薇反驳 “我怀念那时尊重我的你”。这段台词揭示了亲密关系的悖论:我们渴望对方保持本真,却又希望对方变成自己期待的模样。而当 ego 凌驾于爱之上,婚姻便从港湾变成战场。

影片对 “完美人设” 的批判极具现实意义。罗斯夫妇的生活曾是朋友圈的范本:豪宅、名厨妻子、建筑师丈夫、优秀子女。但这种完美是社会规训的产物 —— 他们为了维持形象,在朋友面前压抑矛盾,在孩子面前扮演恩爱,最终在虚假的外壳下耗尽了感情。

导演用大量对比镜头强化讽刺:派对上微笑的脸与私下冷漠的眼神,社交媒体上的幸福宣言与现实中的沉默晚餐。这种批判延伸到对现代社会的反思:我们是否都在为了维持 “完美” 而表演人生?当艾薇最后砸掉精心布置的餐桌,高喊 “我受够了假装幸福”,这个镜头成为打破完美幻象的宣言。

沉默

影片结尾,空荡的豪宅里,艾薇的手机在地板上震动,屏幕显示 “女儿海蒂”,却始终无人接听。此时镜头扫过散落的玫瑰花瓣、破碎的建筑模型、半瓶威士忌,最终定格在窗外汹涌的海浪上。这个未接来电,成为最耐人寻味的悬念:

海蒂打来电话是想劝和,还是想告知自己的困境?罗斯夫妇的破裂已经对孩子造成了怎样的影响?如果他们接了电话,是否会为了孩子重新审视关系?这个开放式的结尾,让影片的思考从婚姻本身延伸到家庭代际传递 —— 父母的关系模式,是否会成为孩子未来亲密关系的预演?而那些未被回应的呼唤,又会在孩子心中留下怎样的痕迹?

这个疑问没有答案,正如现实中没有完美的婚姻解决方案。但它提醒我们:在成年人的 ego 战争中,最容易被忽视的,或许是那些沉默的旁观者。

©Mark电影范供稿。

(文中部分资料、图片来源网络,如有侵权,请联系作者删除)

--- End.---