第三十一天,清晨。

牢门外传来清脆的脚步声,皮鞋的跟敲在石板上,不疾不徐,像一首精心谱写的序曲。

刘子龙缓缓抬头,逆着铁栏外那道灰白的光,看见苏曼丽站在狱卒身后。

她穿着一件月白棉旗袍,领口别着一枚素银胸针,鬓角的珍珠耳坠随着她的动作轻轻晃动,折射出冰冷而锐利的光。

“刘队长,我来‘采访’。”

她的声音柔中带锐,如同淬了毒的蜜糖,甜得发腻,却藏着致命的锋芒。

食盒递进来时,一缕清苦的野菊花香悄然弥漫——那是董秀芝常晒的野菊,如今竟成了她传递希望的信物。

特派员立刻眉开眼笑,搓着手凑上前:“苏记者来得正好!这小子嘴硬得很,油盐不进!您是省报大记者,他总该给点面子吧?”

苏曼丽没理他,径直走到牢门前,将食盒轻轻推进去。

里面是两碟素净的小菜,一碗温热的粥,还有一本线装书——《青铜器考》。

书页翻开着,纸页微黄,墨香淡淡。

她指尖在书页边缘轻轻一划,动作轻巧得如同拂去尘埃。

刘子龙会意,迅速翻开。

书脊处有片书页被精心雕空,薄如蝉翼的纸片静静躺着——

除了“徐中立将于七日内视察郏县”的紧急通知,

还有一行极小的字迹,墨色淡得几乎看不见,却如星火般灼热:

“许昌送来的磺胺粉在底层,够用三次。”

刘子龙的心猛地一震,几乎要跳出胸膛。

那是张本他们托药商从汉口九死一生弄来的紧俏货,据说花了五十块大洋,用装当归的木箱才混进监狱。

他捏着那包救命的药粉,指腹能感受到那微小的颗粒,像一颗颗沉甸甸的希望。

突然,他想起昨夜狱卒送饭时,那句看似无意的低语:“许昌的棉花涨价了”——

那是暗号,意为“营救计划,已启动”。

此刻,药粉在掌心,暗语在心头,

他知道——

光,正在凿进来。

第四十二天,子夜。

牢房陷入死寂,只有铁链偶尔“叮”地轻响,像梦魇的低语。

突然,脚步声由远及近,沉重、急促,带着杀意。

两个穿便衣的凶徒撞开牢门,手里的枪套闪着黑亮的死亡光泽,直扑刘子龙而来。

“奉特派员令,把这共匪转移到刑房!”

领头的人声音嘶哑,眼神里的狠戾如同饿狼,嘴角甚至挂着一丝狞笑——

刑房,是比牢房更暗的地狱,进去的人,从没活着出来。

刘子龙的手刚摸向床板下的匕首,

陈敬之突然像一片枯叶般从稻草堆里翻出,

张开双臂,用他那单薄的身躯死死挡在铁栏前,

像一堵纸糊的墙,却比铁壁更不可逾越。

“你们要干什么!”他嘶声喊道,声音苍老却如裂帛,“这后生是冤枉的!你们要杀他,先杀了我!”

他手里的《资治通鉴》“啪”地掉在地上,

第37页果然夹着一片薄铁,形状像一把微型钥匙——

那是刘祥庆托铁匠铺连夜打造的,与下水道的锁芯严丝合缝。

铁片在烛光下泛着冷光,像一颗沉默的子弹。

“老东西找死!”便衣不耐烦地猛推了陈敬之一把,

老头单薄的身子像被狂风卷起的落叶,

重重撞在冰冷的铁栏上,额头瞬间渗出血来,蜿蜒而下,

像一条红色的溪流,顺着皱纹的沟壑,缓缓爬向脖颈。

“住手!”刘子龙嘶吼着,用尽全身力气拽动铁链,

石壁上的砂浆簌簌往下掉,如同他崩裂的心。

就在这千钧一发之际,

陈敬之突然爆发出惊人的力量,猛地爬起,

死死抱住领头便衣的腿,用尽全身力气往墙上撞去!

“后生快跑!”他嘶喊着,声音里带着破釜沉舟的决绝,

“记住——‘时穷节乃见’啊!”

那是他一生的信条,此刻,成了最后的战歌。

便衣猝不及防,被撞得趔趄,手里的枪“哐当”掉在地上。

另一个人慌忙去扶,混乱中,

陈敬之突然从怀里掏出一个用油纸包好的火折子,

往自己身下的稻草堆里一扔——

那是他攒了半个月的烟丝和桐油,遇火即燃,

瞬间腾起半尺高的火苗,橘红色的火光刹那间照亮了两张惊愕的脸。

“着火了!”不知是谁喊了一声,

牢房区顿时乱成一团。

狱卒们提着水桶惊慌失措地跑来跑去,

便衣们顾不上刘子龙,手忙脚乱地去扑救。

刘子龙趁机闪电般捡起地上的《资治通鉴》,

指尖迅速摸到那片薄铁钥匙,

心脏狂跳得像要撞碎肋骨。

火光跳跃中,陈敬之被便衣死死按在地上,

嘴角淌着血,却还在笑,断断续续地喊着:

“……一一垂丹青……”

声音越来越低,最后被浓烟吞没,如同风中残烛。

刘子龙看着那团在火光中逐渐蜷曲的身影,

眼前突然浮现出老头曾说过的话:

他年轻时中举后,曾在开封龙亭湖畔种过一片野菊,

“花开时金灿灿的,能照得见人影”——

那光芒,此刻竟与这牢房里燃烧的火焰重叠在一起。

一个老人的倒下,

换来了一个青年的重生;

一簇野菊的燃烧,

点燃了燎原的星火。

大火被扑灭时,天已蒙蒙亮。

陈敬之的尸体被草草抬出去,用一块破席子裹着,

像一卷没用完的草纸,无声地消失在晨雾里。

没有墓碑,没有祭文,

只有刘子龙蹲在牢房的角落,

从《资治通鉴》里摸出那片钥匙,

上面还沾着点陈敬之温热的血,

在初升的晨光里,红得刺眼,

如同一枚用生命铸就的勋章,

如同一滴永不干涸的——丹青。

第四十九天,清晨。

久违的阳光刺得刘子龙睁不开眼。

他眯着眼,看见董秀芝站在晨光里,

穿着他送的那件蓝布衫,袖口磨破了边,

手里提着一个篮子,盖布上用金线绣着一朵野菊花——

那是她一夜未眠,用尽所有力气绣出的,

针脚歪斜,却金光闪闪,像太阳落在布上。

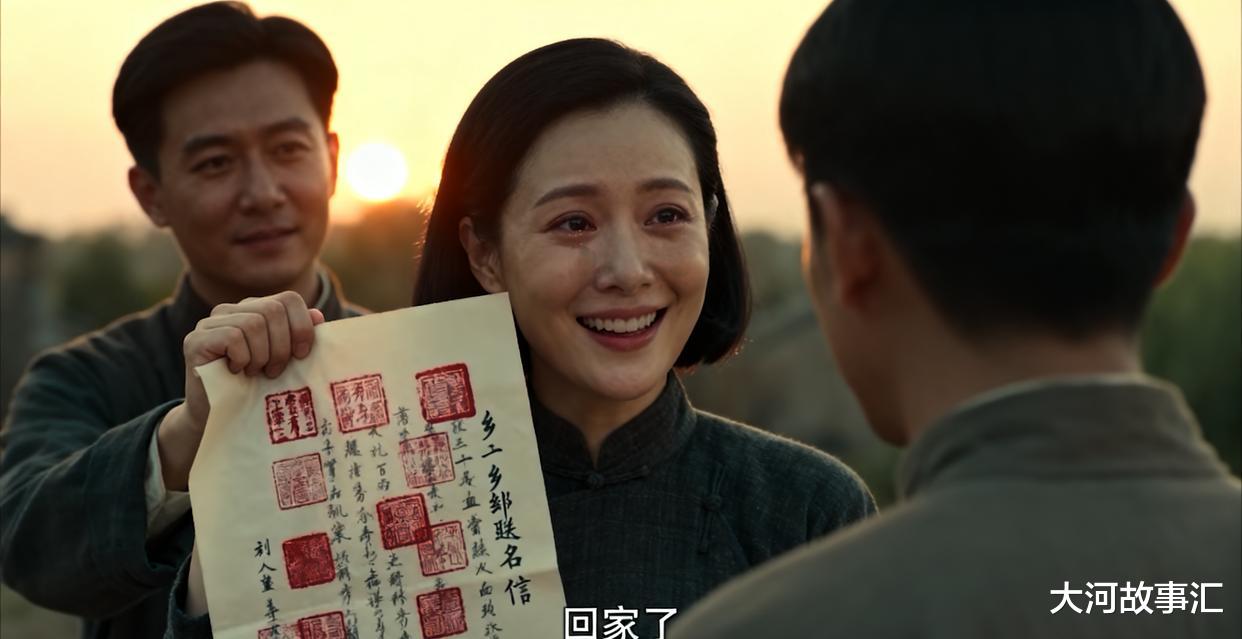

王事阔站在她身后,手里紧紧捏着那张乡绅联名信,

上面密密麻麻的红印,盖了三十多个,如同血誓。

“子龙。”董秀芝的声音发颤,却努力扬起一个笑容,

眼角的泪在朝阳下闪着光,像碎钻,“回家了。”

他想迈步,腿却不听使唤。

四十多天的酷刑让他断了三根肋骨,肩胛骨的枪伤还在流脓,

每动一下都像有把钝刀在体内搅动。

但他还是用尽全身力气,挺直了那被打断又接上的脊梁,

一步一步,极其缓慢地挪过去。

每一步,都踩在希望的光里——

那光里有张本的银元、刘祥庆的地图,

有陈敬之未说完的“一一垂丹青”,

更有无数双在暗处托举他的手。

“走吧。”他对董秀芝说,声音不大,却像磐石般沉稳,

透着股浴火重生的力量。

因为查无实据,谢文甫也被释放,回到了拐河村。

回家的路还很长,革命的路更长。

但他知道,自己不是孤军。

那些藏在棉花箱里的经费、夹在书页里的钥匙、

雪地里跪着的身影,早已将他与这片土地的血脉紧紧连在一起,

如同野菊的根须,在看不见的黑暗深处,

悄然蔓延,终将燎原成——

不可阻挡的势。