一说到“数据治理”,很多人都会说:不就是让数据更好用吗?我都听烦了。

但问题不在于“懂不懂”,而是“会不会用”。就比如数据部门经常会出现的情况——

销售和财务报出的业绩数据对不上;月底报表总要花大量时间手工核对;想分析客户行为,却发现基础信息残缺不全?

这些正是数据缺乏有效治理和管理的直接体现。

数据治理不是空谈,而是解决这些痛点的系统性方法,它的核心,正是数据管理。今天我就从数据管理的角度,来跟大家讲讲数据治理到底在治什么。

一、数据治理的定义一听到“数据治理”时,很多人觉得是公司高层才需要关心的事情,其实不然。实际上,它的内核是直接且务实的。

简单来说,数据治理是一套顶层规则体系和决策框架。

它的核心职能是回答关于数据的基本问题:数据归谁所有?谁有权限使用?数据质量出了问题谁来负责?如何确保数据的使用符合安全规范与法律法规?企业的数据战略如何与业务目标协同?

我一直强调,你可以将数据治理理解为构建数据体系的依据。 数据治理本身不处理具体的数据搬运或清洗工作,但它确立了所有数据活动必须遵循的根本原则与权利边界;它决定了数据应该被如何管理。

那么,这套顶层规则靠什么来落地呢?

二、数据治理的核心——数据管理数据治理确立了原则,而让这些原则产生实际价值的,是数据管理。

用过来人的经验告诉你,数据治理与数据管理是互为表里的。 治理是制定规则,管理是执行与运作。没有治理的管理,容易失去统一方向,导致混乱;没有管理的治理,则是一纸空文,无法创造任何价值。

理解了这层关系后,我们具体来看数据管理是如何运作的。我们可以从三个维度来解析:管理的核心对象、管理的具体内容以及管理的实现方式。

1. 数据管理的核心

数据从产生到消亡,是一个完整的生命周期。数据管理的核心,就是对这个生命周期进行全程的、系统性的管控。

任何一条数据,都会经历以下几个关键阶段:

产生与采集: 这是数据的源头。我们需要明确:数据从哪里产生?是业务系统自动生成,还是人工录入?采集的渠道和方法是否可靠、规范?确保源头数据的准确是后续所有工作的基础。

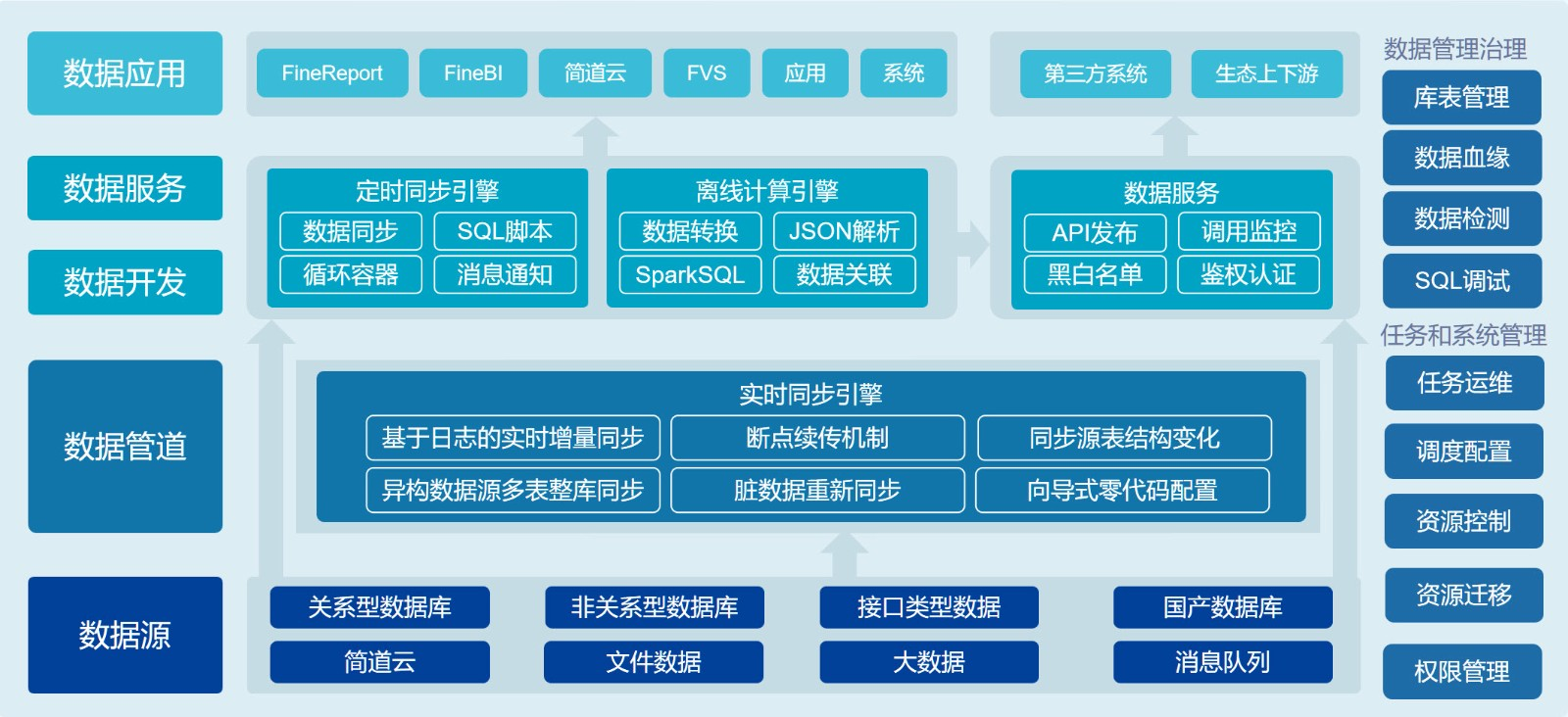

要知道,数据并不只存在一个表格里,它们是分散在不同表格、不同系统中,问题是要怎么把数据都收集集中起来?

我们可以利用数据集成工具,比如我经常用的FineDataLink,它就能接入多个数据源,实时同步增添数据,把过滤好的数据统一保存到数据仓库里,这样下次在拿出数据时就能确保它是可信可用的。

存储与整合: 数据需要被有效地存放和组织。是分散在无数个独立的文件和系统中,还是集中在统一的数据库或数据平台里?如何将来自不同源头的数据进行整合与关联?这是打破“数据孤岛”,实现数据共享的前提。

处理与使用: 这是数据价值实现的关键环节。数据需要被清洗、加工、计算和分析,以支持业务报表、决策分析或模型开发。在这个阶段,必须确保不同部门和使用者所依据的数据是同一份,且业务含义是一致的。

归档与销毁: 数据并非永远活跃。依据法规要求和业务需求,不常用的历史数据需要被转移到成本更低的存储中进行归档;而超过保留期限或涉及隐私的无效数据,就必须被安全、彻底地销毁。

数据管理的目标,就是确保数据在生命周期的每一个阶段,都处于可控、可信、可用的状态。

了解了管理的核心对象是数据的全生命周期后,接下来我们要看:在每一个阶段,我们具体要管理数据的哪些方面?

2. 数据管理的内容

数据管理的内容,聚焦于提升和保障数据的多种关键属性。

数据模型与标准管理: 这是定义数据结构和含义的基础。比如,“客户性别”这个数据的定义、格式、长度必须有统一的标准。不能一会是“男/女”,一会是“1/2”。要知道,缺乏统一标准,数据整合与交换这一步是非常困难的。

元数据管理: 元数据是“描述数据的数据”。它记录了数据的背景信息,比如数据的来源、创建者、创建时间、业务定义以及与其他数据的关系。管理好元数据,相当于为所有数据资产编制了一份详尽的“说明书”,是数据可发现、可理解、可信任的基石。

主数据管理: 主数据是指企业核心的、需要跨部门共享的基础实体数据,例如客户、产品、员工等。主数据管理的目标是确保这些关键数据在全公司范围内具有唯一性、准确性和一致性。听着是不是很熟?如果各部门维护的客户主信息不一致,将直接导致营销资源浪费、客户服务体验割裂等一系列问题。

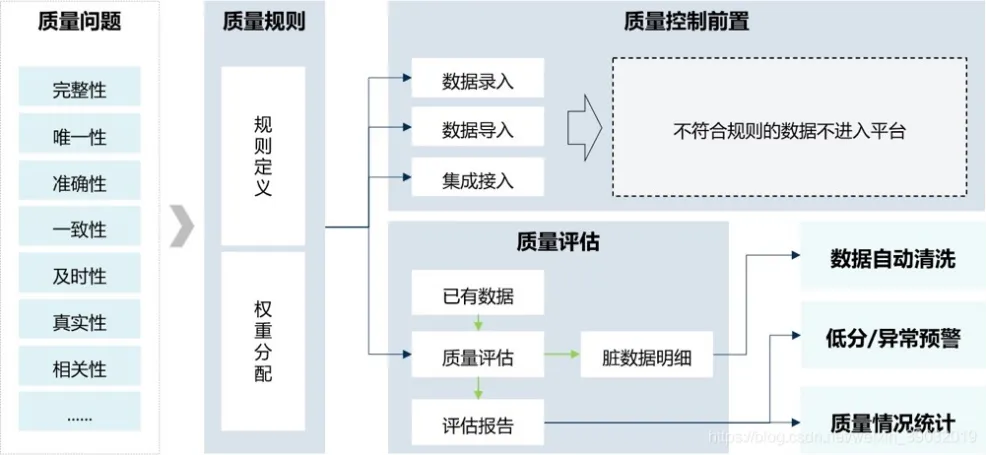

数据质量管理: 这是数据管理的核心环节。数据质量通常从多个维度衡量:完整性(数据是否缺失)、准确性(数据是否真实反映客观事实)、一致性(同一数据在不同场景下是否一致)、及时性(数据能否在需要时及时获取)。我一直强调,低质量的数据是无用的,甚至还会直接导致产生错误的业务决策。

数据安全与隐私管理: 这部分负责保护数据免受未授权访问、泄露、篡改和破坏。具体工作包括数据分类分级、访问权限控制、数据加密、脱敏以及合规性审计。在当前环境下,其重要性毋庸置疑。

数据流通与共享管理: 数据价值在于流动。这部分内容规定了数据在部门、系统之间如何安全、高效、合规地共享与交换,涉及技术接口、管理流程与权责划分。

明确了“管什么”之后,最后一个关键问题是要如何实现?这需要坚实的支撑体系。

3. 数据管理的实现

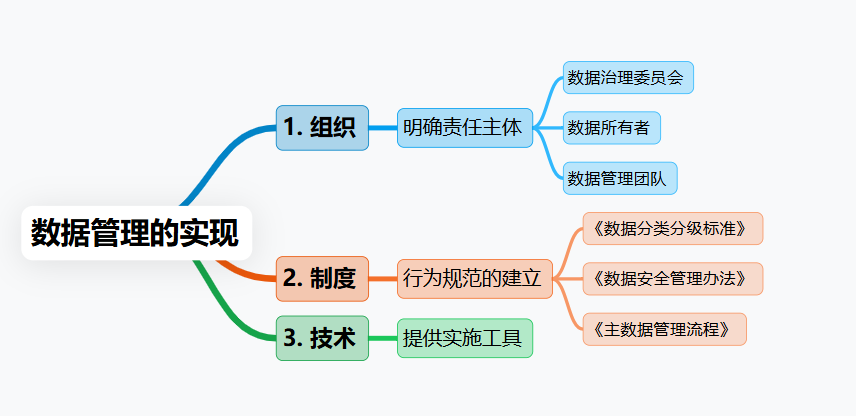

有效的数据管理依赖于三个支柱:组织、制度与技术。

组织:明确责任主体 数据管理绝非单一部门的职责,它需要业务与技术的深度融合。一个典型的组织架构包括:

数据治理委员会: 由决策层和业务负责人组成,负责审批政策、裁决争议、推动协同。

数据所有者: 由业务部门指定,对特定数据域,如客户数据、财务数据的定义、质量和安全负责。

数据管理团队: 通常是设在技术部门的专业团队,负责平台搭建、工具维护与技术实施。

制度:建立行为规范 制度是将管理要求固化的保障。我们需要制定一系列明文规定的政策、流程与规范,比如《数据分类分级标准》、《数据安全管理办法》、《主数据管理流程》等。这些制度确保了数据管理工作有章可循。

技术:提供实施工具 面对海量数据,技术工具是实现规模化、自动化管理的重要手段。常见的工具包括用于集中存储的数据仓库或者数据湖,用于数据处理的数据集成工具,专门管理核心实体的主数据管理平台,以及数据质量工具、数据目录和数据安全平台等。

所以说,组织、制度与技术,这三者共同构成了数据管理的能力骨架,缺一不可。

三、数据治理的意义到这里你可能会问,投入这么多的精力构建这套体系,会有什么意义呢?

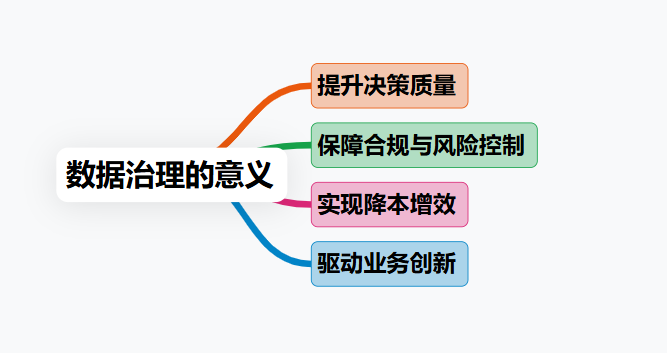

1. 提升决策质量。 当决策基于准确、一致的数据时,决策的可靠性和科学性将得到根本保障,让决策从“经验驱动”转向“数据驱动”。

2. 保障合规与风险控制。 健全的数据治理与管理体系是企业满足日益严格的数据安全与隐私保护法规的必然要求,能有效规避法律与声誉风险。

3. 实现降本增效。 统一的管理避免了各部门在数据准备、核对上的重复劳动,减少了因数据错误导致的业务返工和经济损失,将资源投入到更具价值的地方。

4. 驱动业务创新。 高质量、易获取的数据是高级分析、人工智能、精准营销等创新业务的燃料。只有管好数据,才能用好数据,真正释放其潜能。

总结我一直强调,数据治理不是一个一次性项目,它是一个需要持续运营和优化的体系。而这一切的起点,就是先踏踏实实地把数据管理这件事做起来。

不要想着一步到位,数据治理的过程是漫长的,关键在于行动。你只有行动起来了,才能知道自己的数据问题在哪里,又该怎么去解决这些问题。