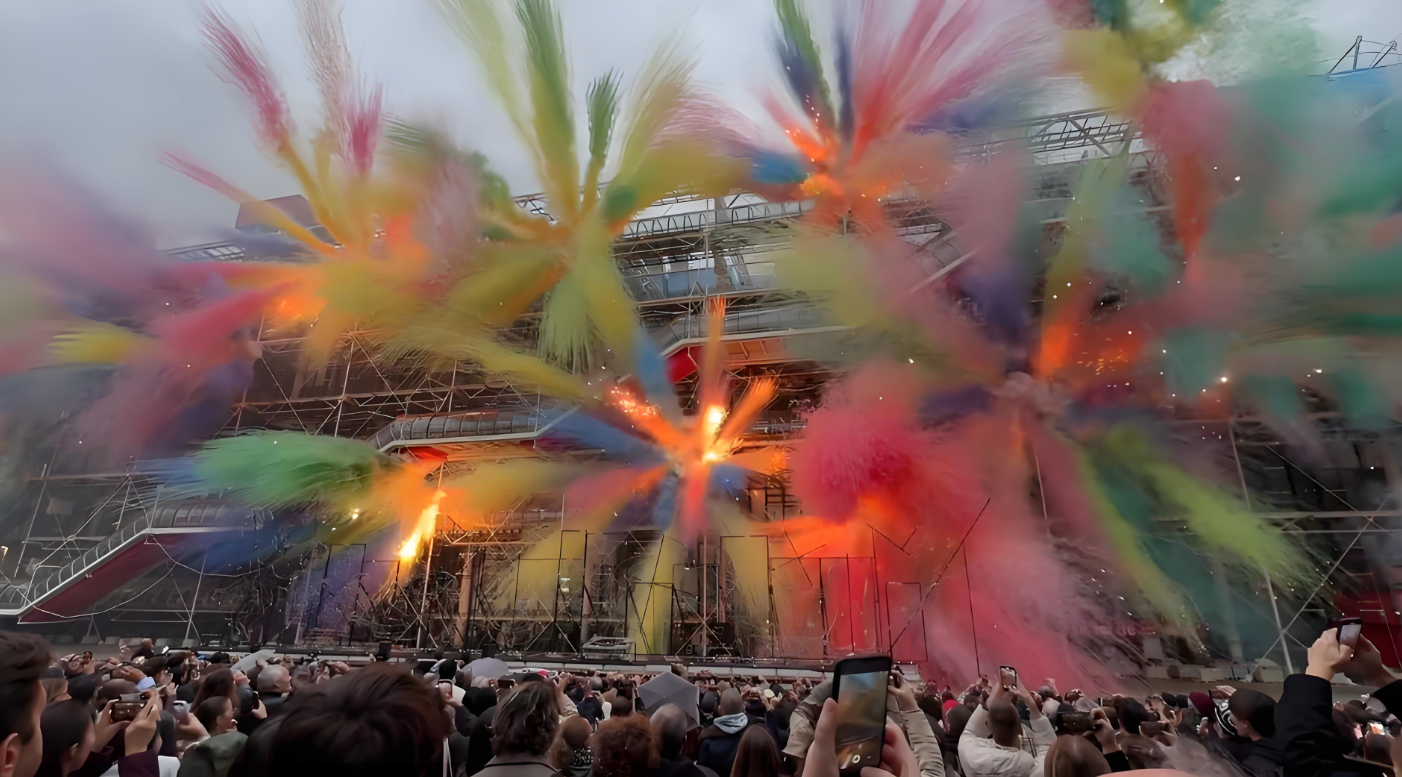

10月22日,蔡国强受巴黎蓬皮杜中心邀请,为其闭馆翻新(暂别五年)创作《最后的狂欢》白天烟花秀。表演持续20分钟,以钢架结构为“画布”,投射动态色彩光影。然而现场效果引发争议:

浓烟弥漫:黑色烟火升腾后形成大面积黑烟,被网友调侃“像定向爆破”,街道覆盖粉尘且烧焦味明显,居民称能见度骤降。

观众两极反应:部分观众鼓掌称赞艺术性,但更多质疑其环保代价,如“五彩斑斓的黑烟加剧局部雾霾”。

此次表演距蔡国强喜马拉雅山烟花事件(2025年9月)仅隔一月,生态争议持续发酵:

前科影响:喜马拉雅烟花秀曾被官方认定破坏15亩高原草皮,惊扰野生动物,工作室遭立案调查,合作品牌承担赔偿。

巴黎再触红线:尽管蓬皮杜秀未报告具体污染数据,但巴黎市民对粉尘的投诉与日喀则事件形成呼应,加剧公众对其环保承诺的质疑。

蔡国强试图以烟花联结东西方文化,但个人背景加深舆论矛盾:

创作理念:强调“用火药书写文明对话”,如6月塞纳河作品《星尘之河》融合《马赛曲》与《茉莉花》,呼应中法文化符号;蓬皮杜秀亦延续其“虚实共生”风格(如倒置铁塔、黑蝶变白翼)。

身份争议:家庭成员持有美、日国籍被曝光后,网友抨击其“借中华文化牟利却无归属感”,艺术动机遭信任危机。

争议直接影响蔡国强国际行程:

对话活动紧急撤销:巴黎巴塞尔艺术展宣布取消原定10月23日举办的蔡国强与卡地亚基金会对话,官网信息全数撤下。

合作缩水:品牌方趋避风险,舆论预警其未来项目审批难度陡增。

蔡国强的困境折射当代艺术的核心矛盾:

技术野心 vs 生态责任:曾用AI实现奥运创意《复活》(2024),却未将环保技术同步应用于实体烟花;

西方叙事 vs 公众认知:作品迎合国际艺术奖项审美(如威尼斯金狮奖),但脱离大众对“美”的朴素定义,如巴黎秀被讽“买家秀翻车”。

评论列表