“神舟二十号返回任务推迟!”这则简短的消息瞬间牵动了亿万国人的心。官方通报中“疑似遭遇空间微小碎片撞击”的说法,让“太空垃圾”这个陌生词汇首次进入大众视野。

认识空间碎片。

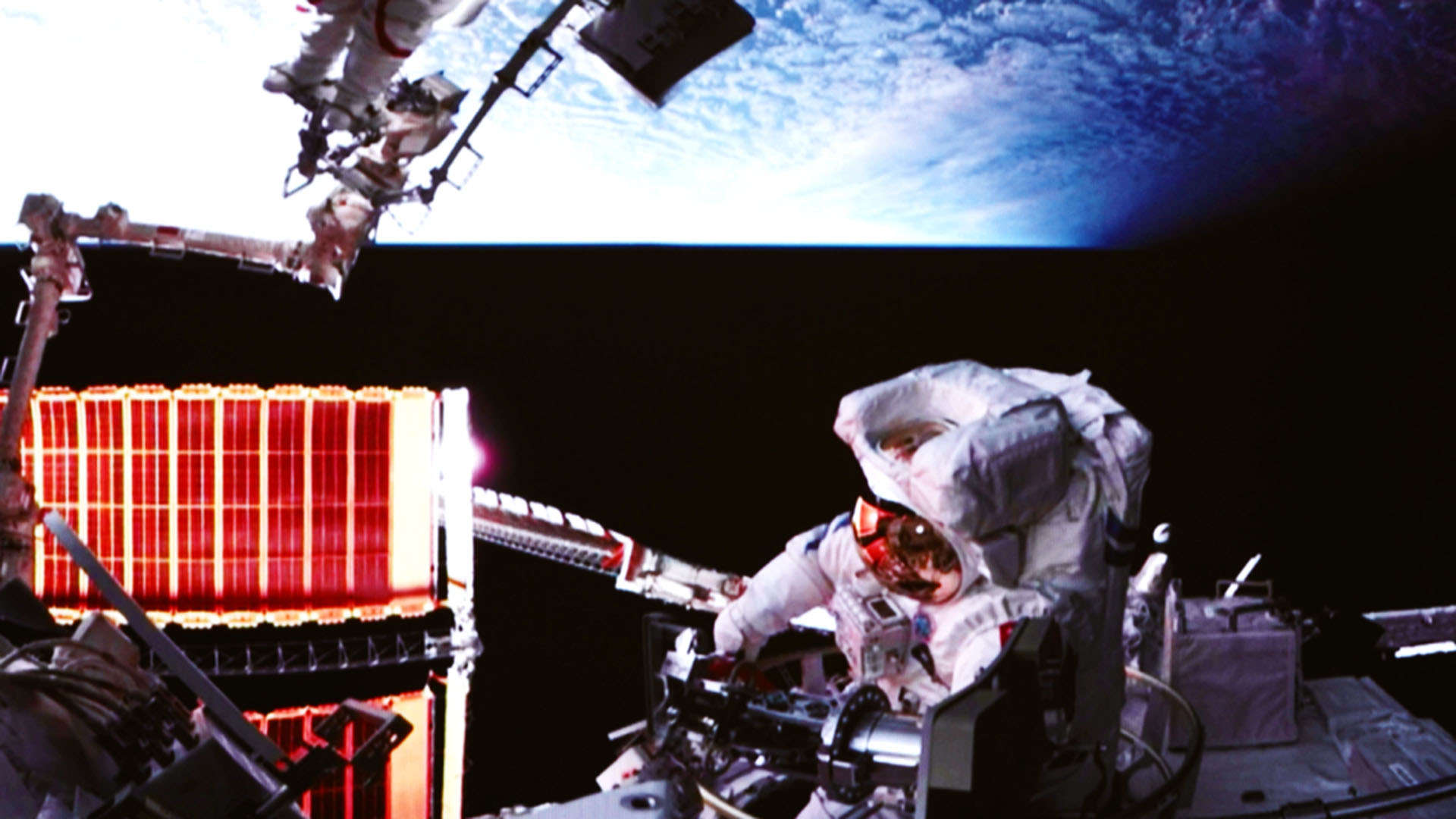

所谓空间碎片,其实也就是人类航天活动留在太空的“废弃物”,更多时候被人们称之为太空垃圾。这些太空垃圾包括但不限于已经报废的卫星、发射后的火箭残骸,甚至还有航天员失手掉落的一把扳手等等,这些太空垃圾,都在太空中以惊人速度飞行,成为潜在的“飞船杀手”。

并且这些碎片还在不断地变出新的碎片。这个过程就像电影《地心引力》中的那样,一次撞击产生的新碎片,会引发更多的撞击。这种类似于“凯斯勒效应”会引发更多的连锁反应。而这些碎片在太空中也并不是能像现在一样毫无顾忌地发展下去,曾有专家通过演算预告:如果碎片密度达到临界值,近地轨道可能被“碎片云”封锁,人类将难以进入太空。

目前,人类能追踪到的空间碎片超过4.4万个,而无法监测的毫米级微小碎片更是数以百万计。这些“漏网之鱼”虽小,却是航天器的头号威胁。

太空垃圾的危害远不止于威胁航天器。随着近地轨道卫星数量的激增,这些碎片反射的太阳光正在使夜空变亮,严重干扰着地基天文观测。

那像哈珀望远镜这种太空望远镜,就能避开这个问题了吧?其实并不能!我们经常能从哈勃太空望远镜的观测图像中,发现卫星飞过的轨迹。而地面上正在建设的30米级别的巨型望远镜,对此更是深受其害。

这就像是在乡村能看到漫天的繁星,而在城市里则只能看到漆黑的天空。太空垃圾正在造成“光污染”,让地面太空望远镜失去清晰。

中国方案。

在世界上,只要能说到中国方案,一定是会让人精神为之一振的。

那么面临神舟二十号突发情况,中国航天有何让人能安心的应对方案呢?

当前,中国空间站的机械臂正在带着高清相机,对被撞击的神舟二十号飞船进行全方位“体检”。中国空间站拥有两套太空机械臂,最长的一套太空机械臂长10.2米,能够满足空间站外精确识别受损位置,也称为这次探查神舟二十号飞船,并决策能否原船返回的重要依据。

除此外,更让人放心的是,在酒泉卫星发射中心,神舟二十二号飞船始终处于应急待命状态。这套“发一备一”的安全机制,确保任何时候都有一艘备用飞船可以快速发射。

如果神舟二十号经评估可以安全返回,航天员将按原计划回家;如果需要救援,备用飞船最快几天内就能升空接人。这种从容,源于中国航天完善的风险预案体系。

对比国际:中国航天的独特底气

回顾世界航天史,处理类似事故并非都如此顺利。2022年,俄罗斯联盟号飞船发生冷却剂泄漏,航天员在太空多停留了近半年;2024年,美国波音飞船故障,两名宇航员滞留太空9个月之久。

这些国际同行都暴露出一个同样的问题,要么是备用飞船准备不足,要么是应急响应机制不够完善。相比之下,中国航天的“双保险”方案显得格外可靠。

我们的中国空间站,采用常态化的“三舱三船”构型,确保始终有载人飞船在轨;同时地面始终有一艘应急飞船待命;最重要的是,中国航天始终坚持“航天员安全第一”的原则,不计成本也要确保万无一失。

太空治理需要全球协力。

当然,仅有我们自己的力量还是完全不够的。太空环境治理已经成为人类需要解决的一件潜在风险,尤其是在近地轨道越来越拥挤,太空垃圾的处理问题,越来越显得更加迫切。

科学家们虽然也有各种方案计划,比如用激光推移,用自带机械臂的卫星去抓取,用太空网兜去抓获废弃物再回收,但这些技术要么还在实验阶段,要么还在PPT里,面对以百万计数的碎片,清理的速度远远赶不上新增太空碎片速度。

长远来看,需要像地面交通需要规则一样,太空同样需要国际统一的交通规则:规范如何飞行、如何避让、如何清理退役航天器。这需要全球各国达成共识,共同维护这片属于全人类的太空。