2025年10月20日13时,波士顿的秋意正浓,一位将65年光阴献给中国冶金事业的老者,永远合上了他案头的实验笔记。中国科学院院士、北京科技大学教授周国治,带着对“多为国家做些事”的未竟心愿,在88岁的年纪走完了他“科研报国”的传奇人生。他的骨灰运回国内安葬,正如他生前常说:“根在中国,事业在中国。”

1937年3月,周国治出生于江苏南京,祖籍广东潮阳。1955年填报高考志愿时,这个对工业强国抱有热忱的青年,在“北京钢铁学院(现北京科技大学)”一栏坚定写下名字:“这所学校未来会是冶金材料领域最好的。”1960年,他以优异成绩提前留校任教,从此与冶金物理化学结下一生之缘。

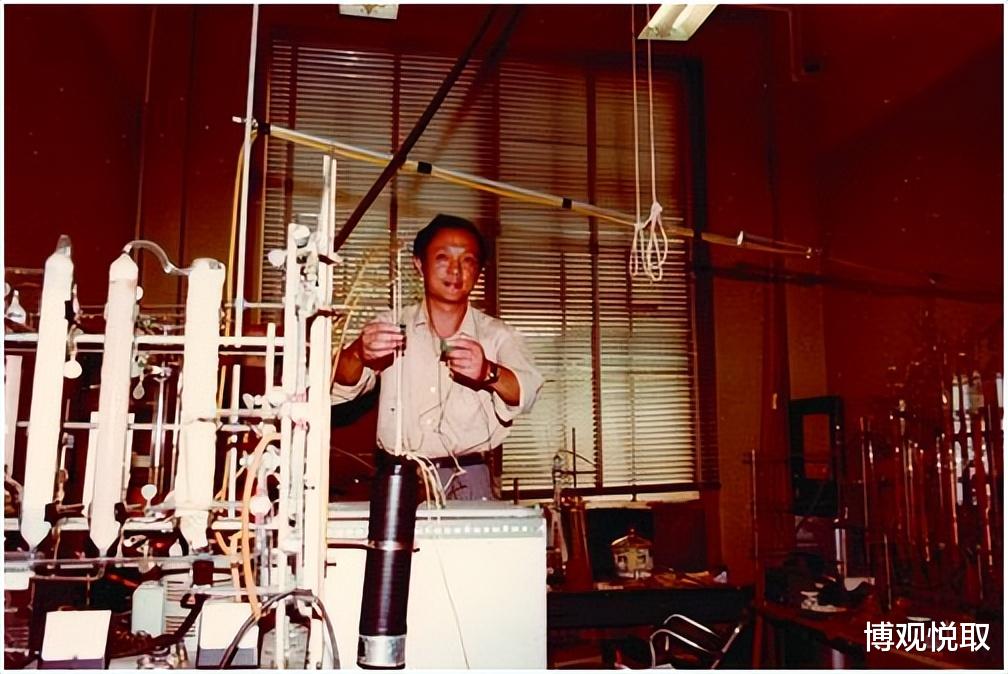

1979年,改革开放的春风吹向科研界,39岁的周国治获得赴美国麻省理工学院进修的机会。面对国际前沿的学术视野,他没有沉醉于“镀金”的光环,而是带着“把先进理论带回中国”的使命,在实验室里争分夺秒。1984年,他破格晋升教授;1985年成为博士生导师;1995年当选中国科学院院士——每一步跃升的背后,是对“冶金热力学”这一基础学科的深耕。

二、破局“卡脖子”:用理论之光照亮产业脊梁周国治的科研,始终贴着国家需求的“热榜”。他深耕的熔体热力学、相图计算、冶金过程物理化学领域,看似抽象,实则是钢铁、有色冶金乃至半导体材料产业的“理论芯片”。

传统溶液模型在复杂体系中存在局限性,他提出的“新一代溶液几何模型”,像一把精密的钥匙,打开了多元体系热力学计算的新维度,至今被国际同行引用超数千次,成为经典方法;针对冶金工艺优化的“多元熔体热力学理论”,直接支撑了稀土无污染提取工艺(使纯度达99.99%)、半导体材料低成本制备等技术突破,让“理论论文”真正转化为“产业动能”。1995年院士评审时,专家给出中肯评价:“他的研究既登上学术顶峰,又撑起产业脊梁。”

即便晚年,他仍保持“每天工作6小时”的习惯。家人劝他休息,他总是认真说:“现在国家在材料领域还有不少‘卡脖子’问题,我多做一点,年轻人就能少走些弯路。”这种与国家同频的科研自觉,让他的学术生命始终鲜活。

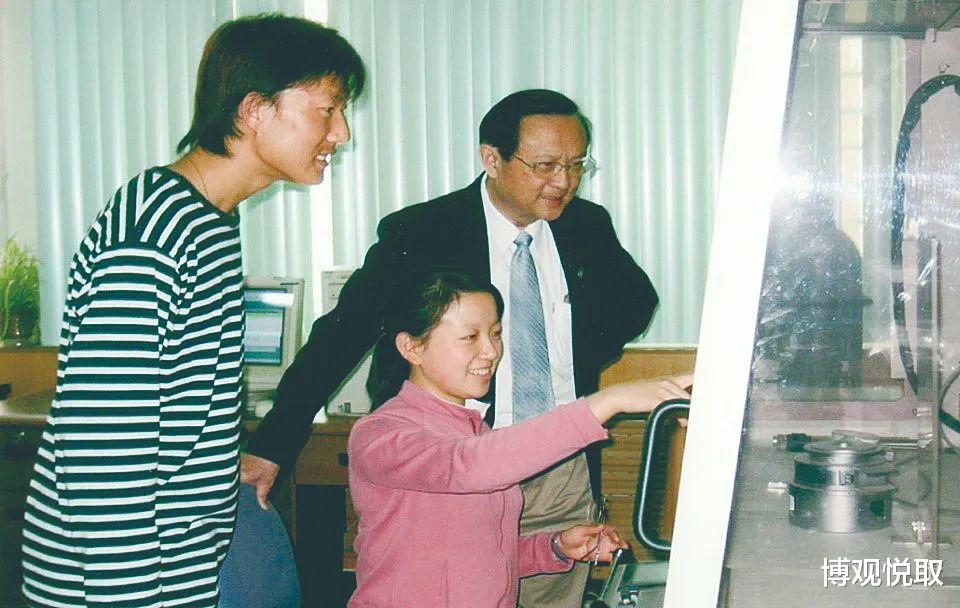

三、师者如灯:65载教坛培育“后继脊梁”“我最大的愿望,是在有生之年,为国家和人民多做一些事情。”这句话,周国治用65年教学生涯来践行。从1960年留校起,他从未离开过教学一线。即便当选院士、事务缠身,仍坚持为本科生授课,亲自指导研究生实验。

65年间,周国治培养了近百名硕博生。他常对学生说:“送你出国可以,但必须回来!”在他的言传身教下,一批批青年学者带着“科技报国”的信念,扎根冶金领域。他不仅传授知识,更用“甘为人梯”的胸怀,为后辈铺就科研之路。

结语:精神不逝,光永在前从青年学子到学界泰斗,从实验室到讲台上,周国治用一生诠释了什么是“科学家的脊梁”:以严谨治学破解技术难题,以甘为人梯培育后继力量,以科技报国书写家国情怀。他留下的“周模型”“周方法”仍在发光,他教出的弟子仍在前行,而他“心有大我、至诚报国”的精神,早已成为更珍贵的“传家宝”。

正如网友所言:“真正的大师不会离去,他们只是化作了照亮后来者的光。”

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

流动的文明图腾:四座高铁站里的城市诗学

那些绝美的高铁站:每扇窗都藏着城市密码,解码高铁站的文化基因

血色海疆:解码中国近代三次致命海战的悲壮史诗

深蓝铸剑人马伟明院士:用科技脊梁撑起大国重器

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络