如果1945年8月的重庆谈判桌上,那杯清茶里藏着致命的危机,毛泽东未能返回延安,中共的命运将会走向何方?

1945年的中国正站在历史转折的十字路口,中共七大刚刚确立"团结一致,争取胜利"的主题,重庆谈判则开启了国共两党战后政治协商的序幕。

当我们将假设的石子投入这段历史长河,需要以1945年中共实际权力格局为基准,避免脱离历史土壤的空想式推演。

领导集体的权力重构

刘少奇可能通过"集体领导+理论权威"路径确立核心地位。作为七大当选的中央书记处排名第二的书记,他依托《论党》中"毛泽东思想阐释者"的身份凝聚共识。1945年10月,刘少奇主持中央会议时坚持"向南防御,向北发展"战略方针,在假设情景下可能作出更谨慎的军事妥协,通过"以妥协换空间"为根据地建设争取时间。

周恩来需构建"谈判桌+军事前线"双线协调模型。谈判层面可能将军队整编数额从48个师让步至40个师,但坚持"整编过程需同步实现政治民主化";军事层面通过加密电报网络协调晋冀鲁豫军区(刘伯承、邓小平)与东北民主联军(林彪、罗荣桓),应对国民党军可能的进攻。这种"弹性策略"既避免谈判破裂,又确保军事主动权。

军事指挥可能延续"军委集体领导+前线将领机动"模式,刘少奇主持军委会议决策,彭德怀、陈毅分掌华北、华东战场。但需警惕短暂指挥真空风险,参考《粟裕传》中"华中战略支点"部署案例,军事行动可能因协调延迟导致局部被动,如国民党军提前抢占平津沿线。

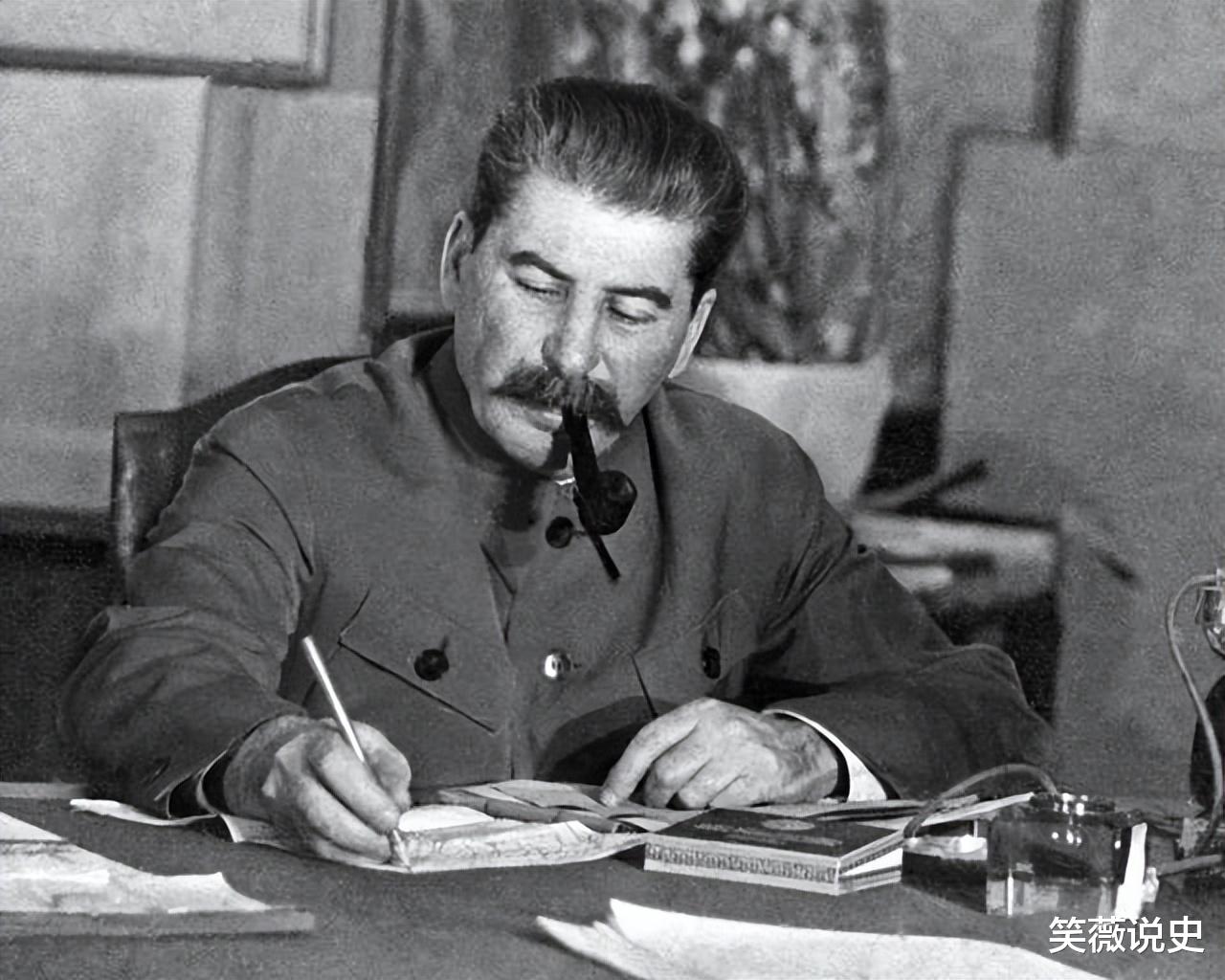

苏联的战略反应与对华政策调整

斯大林可能启动双重应对策略:一方面通过驻华大使彼得罗夫紧急联络中共中央,确认新领导集体的"亲苏立场";另一方面加速将东北日军武器移交中共,但要求中共"避免与国民党全面决裂"。1945年10月斯大林致中共中央电文直言:"中国不能再打内战...如果中共坚持武装斗争,美国可能会大规模干涉",暴露其政策的实用主义本质。

苏联或强化对东北长春铁路的控制,以"第三方托管"名义延缓国民党接收,为中共争取1-2个月军事部署时间。但《剑桥中华民国史》揭示,苏联始终将中共视为远东棋盘上的棋子,援助始终带着清晰边界感,不会为中共与美国直接对抗。这种"有限帮助"本质上是苏联战略夹缝中的"意外红利"。

国共谈判的破裂与内战进程

国民党可能提前发动全面进攻(比真实历史的1946年6月提前3-6个月),重点进攻华北解放区;或通过《双十协定》修正案要求中共交出苏北、皖中等根据地。《周恩来传》中"国民党无谈判诚意"的判断表明,两种情景均指向内战提前爆发,区别仅在于爆发形式。

中共可能采取"军事妥协+土地改革"组合策略:将军队整编数额从20个师缩减至18个师,换取国民党承认东北解放区合法地位;同时提前至1945年冬颁布土地改革政策,激发农民参军热情。参考1947年《中国土地法大纲》实施后农民参军率激增40%的历史数据,这种调整将构建"土地-参军-生产"的良性循环,为长期战力提供保障。

历史进程的多重可能性

短期军事格局可能出现延安失守、东北前沿丢失的被动局面,但中共仍可依托"游击战争+歼灭战"战术保存有生力量。正如《粟裕军事文集》强调的"集中优势兵力打歼灭战"原则,即便1946年面临双重压力,"你打你的,我打我的"的作战思想仍能创造战机。

长期看,国民党政权的结构性危机无法逆转。1946年其统治区通货膨胀率达62%,经济崩溃激化社会矛盾;而中共通过土地改革赢得民心,构建可持续的战争动员体系。这种"民心向背"的根本差异,决定了即便战争进程延长1-2年,中共最终仍将走向胜利。

1945年的重庆迷雾中,中共命运可能因偶然事件出现波折,但中华民族走向解放的历史洪流,终将在无数革命者的接续奋斗中奔腾向前。

【参考资料】:《毛泽东传(1893-1949)》(中央文献出版社)、《周恩来年谱(1898-1949)》(人民出版社)、《刘少奇传》(,中央文献出版社)、《蒋介石日记(1945年)》(美国斯坦福大学胡佛研究所藏)、《苏联与中国革命(1917-1949)》(中央文献出版社)、《中国共产党史(第一卷)》(中共党史出版社)、《剑桥中华民国史(下卷)》(中国社会科学出版社)、《东北解放战争史》(人民出版社)