王之涣《凉州词二首・其一》

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——

作者是唐代诗人王之涣,创作于唐玄宗开元年间(约 720-730 年)。

当时王之涣尚未入仕(他中年才担任文安县尉,仕途短暂),曾漫游西北边塞;

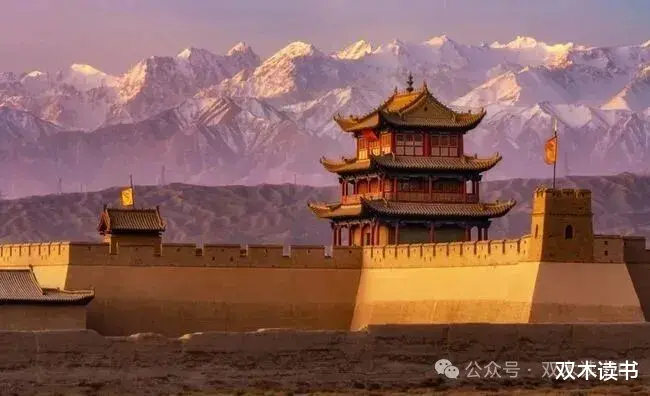

途经凉州(今甘肃武威,唐代西北军事重镇)与玉门关一带,见边塞雄奇景致与戍卒思乡之苦,遂写下这首 “凉州词”(唐代乐府曲名,多写边塞生活)。

王之涣存诗仅 6 首,却首首经典,尤擅写山河壮阔与边塞情怀。

这首诗最早收录于唐代《国秀集》,后被《全唐诗》收录。

清代沈德潜《唐诗别裁》赞其 “篇幅虽短,气吞万里,边塞风光与戍卒愁情,尽在二十八字”,更被明代王世贞评为 “唐音之绝唱”。

诗中 “黄河”“万仞山”“玉门关”(唐代西北边关,今甘肃敦煌西北,是戍卒戍边的重要地标)“羌笛”(西北少数民族乐器,声音苍凉)均是唐代边塞的典型符号。

——

黄河蜿蜒向上,仿佛延伸到白云之间;

一座孤独的城池,矗立在万丈高山之中。

羌笛何必吹奏《折杨柳》(表达离愁的曲子)来诉说哀怨呢?

要知道,春天的暖风,从来吹不到玉门关外啊。

——

一幅 “边塞雄奇画卷”,每句都藏着 “壮” 与 “愁” 的碰撞,把边塞的辽阔与戍卒的孤独写得入木三分。

首句 “黄河远上白云间” 的 “远上” 太戳心 —— 不是 “黄河东流”,是 “往远处、往高处延伸”,站在边塞的高地上看黄河,它像一条黄色的丝带,一直飘到白云里,把 “黄河的雄奇” 和 “天空的辽阔” 连在一起;

“白云间” 的 “间” 字,不是 “白云下面”,是 “和白云交融”,让黄河多了层 “仙气”,却也更显边塞的遥远 —— 连黄河都能摸到白云,这里离家乡该有多远啊。

“一片孤城万仞山” 的 “孤” 字是全诗的 “魂”:“一片” 不是 “一座”,像茫茫群山里的一粒尘埃,写尽城池的孤独;

“万仞山”(“仞” 是古代长度单位,一仞约七尺,“万仞” 形容山极高)把城池围在中间,不是 “保护”,是 “困住”,像戍卒们被高山环绕,想回家却找不到路,满是 “四面楚歌” 的压抑。

这一句没有写 “人”,却处处都是人的孤独 —— 城池的孤,就是戍卒的孤。

后两句 “羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关” 是 “愁情的升华”:“羌笛怨杨柳” 的 “怨” 字,写尽戍卒的乡愁 ——《折杨柳》是唐代表达离愁的曲子,羌笛一吹,谁能不想家?

可王之涣偏说 “何须怨”,不是 “不用怨”,是 “怨也没用”;

“春风不度玉门关” 的 “不度”,是全诗最凉的一句 —— 连春天的暖风都吹不到这里,这里有多荒凉?有多寒冷?

连自然都遗忘的地方,戍卒的乡愁又能吹向哪里呢?

整首诗没有一个 “愁” 字,却把 “乡愁” 写得比任何直白的抒情都沉。

黄河再壮,高山再雄,也抵不过一句 “春风不度玉门关”。

王之涣的 “边塞闻笛”

写这首诗时,王之涣刚到凉州,正赶上边境的守军换防,城墙上挂着新的旗帜,城下的戍卒们有的在擦拭兵器,有的靠在石头上发呆。

他站在城楼上,远处的黄河像一条黄带子,一直飘到白云里,周围的山高得能摸到天,可这么壮阔的风景,却没人有心情欣赏。

傍晚的时候,突然传来一阵羌笛声,调子慢悠悠的,吹的正是《折杨柳》。

王之涣顺着声音找过去,看到一个年轻的戍卒坐在城墙根,手里拿着羌笛,眼睛望着家乡的方向,眼泪顺着脸颊往下流。

旁边的老兵说 “这孩子才来半年,天天想娘,一到晚上就吹这个”。

王之涣没敢打扰他,回到住处,心里却一直想着那笛声、那座孤城、那条能摸到白云的黄河。

他拿起笔,想写点什么,可怎么写都觉得不够……

写黄河的壮,就会想起戍卒的孤;

写羌笛的怨,就会想起春风吹不到的玉门关。

最后,他只写下这四句诗,没有写戍卒的眼泪,却把所有的乡愁都藏在了风景里。

后来有人说,这首诗传到长安后,连皇宫里的人都在唱,有人还把它谱成了曲子,每次听到 “春风不度玉门关”,都忍不住掉眼泪。

大概所有人都懂,那种 “被世界遗忘” 的孤独吧。

王之涣的《凉州词》,它写的是每个 “离家的人” 都懂的感受。

可能是你第一次住宿舍,晚上听着室友的呼吸声,突然想起妈妈的唠叨;

可能是你在外地加班到深夜,看到窗外的路灯,突然想吃家里的一碗面;

可能是你在陌生的城市看到熟悉的牌子,突然就红了眼眶。

这些 “想家的时刻”,像诗里的羌笛声,不大声却很清晰,一直藏在心里。