清代两京及各省衙门权重各异,京师中与钱粮、刑名、监察相关的部门地位高,各省则民政相关部门地位高于一般专业部门。

衙门等次影响职官政治地位,官员职务基本反映其仕途前景,通过观察职务,可判断其前程优劣。

御史梳理后得出,文官若担任以下三职务或差事,则预示即将升迁。

【第一个是内阁学士】

内阁学士为从二品官,据《大清会典》等书记载,额定满员六人、汉员四人,职责分工明确,满学士负责奏本章,汉学士则负责批题本。

内阁为朝廷中枢机构,军机处建立后实权被架空。但内阁仍为唯一正一品衙门,内阁学士级别仅次于大学士等,在京各部院职官中仍占一定地位。

清代大臣兼职普遍,内阁大学士常兼军机大臣或部务,协办大学士亦均兼管某部事务。

内阁行政事务由内阁学士实际负责。康熙中期起,内阁学士地位提升,均兼礼部侍郎,品级由从二品升至正二品。

皇帝重视内阁学士选拔,六部侍郎出缺时,内阁学士为首选候选人。一旦成为内阁学士,多数将升任六部侍郎,再升尚书,最终入阁。

御史核查发现,清代内阁学士中,未获提拔者寥寥,多数以此职为阶梯,晋升为近似正二品高官。

【第二个是各省学政】

学政选拔严苛,门槛至少为进士(多为翰林)。各省学政任期三年,届满即重选,鲜有连任者。

学政出缺之年,翰林院及各部司官赴四川谋求职位,同时,朝廷举办资格考试,名为“学差”。

学政非官职,乃差遣,因主管教育与科举,地位崇高。于省级官员中,排名仅次于将军、督抚,位于布按之前,堪称二线封疆大吏。

京师各部院衙门司官与翰林院官,在官场晋升艰难,提级需遵循资历与正常人事程序,难以轻易越级提升。

学政岗位成为他们超越的良机。任满三年后,各省学政通常获提拔,在京可升至四品以上京堂,在外则任选按察使、布政使,甚至直接升为巡抚。

只要能在激烈竞争中获得学政之位,就意味着仕途将迎来质的飞跃。

【第三个是乡试主考官】

和学政相同,各省乡试主考官须经考试,称“考差”。此职乃穷京官致富关键,一次主考即可翻身。赴任江南或偏远云贵,皆有数千两收入。

乡试主考官可快速敛财,且对仕途大有裨益。发榜后赴京复命,若得皇帝满意,将获亲自召见以资鼓励。

京官鲜有单独见帝机会,一旦得见且奏对称旨,升职便易。反之,翰林京官若屡考屡败,难获实质提拔,仅消磨时间累积资历。

若上述三职象征进步,则另有三职在官场被视为“流放”,一旦担任此三职,仕途往往便宣告终结。

【第一个是国子监诸官】

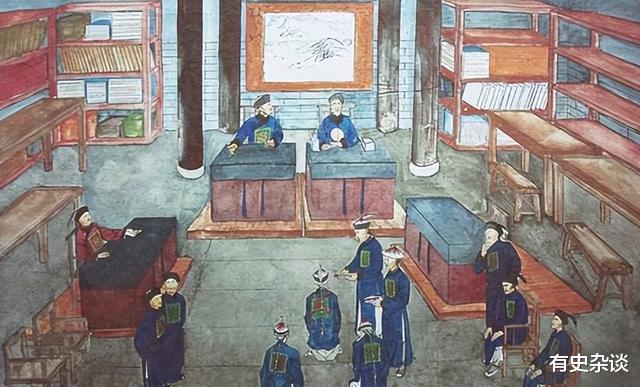

国子监名义上地位显赫,实则边缘。因国家选才主靠科举非学校,国子监学生想入仕,仅能通过朝考或乡试。

朝考仅选低级官僚,在京为七品及以下小官,在外则为州县副职与学官。国子监未尽其国家最高学府之责,实则仅为科举之辅助。

国子监官员,含祭酒,政治地位普遍低。六部、都察院等要员调往国子监,乃皇帝不认可其表现,但未至反感,仅安排职位以度至退休。

【第二个是盛京五部侍郎】

盛京五部侍郎级别等同于京师六部侍郎,但盛京为陪都,远离政治中心。对汉官而言,赴盛京任职,堪比受正式处分。

此情形与明代南京六部官员相似,赴南京的高官多为朝中失势者。盛京五部侍郎境况略优于明代南京六部,但整体而言,改善并不显著。

【第三个是各寺】

太常寺、鸿胪寺、光禄寺三衙门属国家行政系统外清水单位,一把手为三品或四品官,依级别位列京堂之中。

各寺长官的重要性需辩证看待。若六部司官及省道府被提拔为各寺长官,其前途并非黯淡,此乃吏部章程,任职各寺仅为过渡阶段。

主要行政部门同级官员调至三寺,情况迥异。如大理少卿、通政司副使等平调至此,即视为降级,仕途终结,后半生难有大发展。

上述仅为普遍情况,非绝对定论。官员在任何衙门任职,均可能遭遇意外,望各位能理性分析。

评论列表