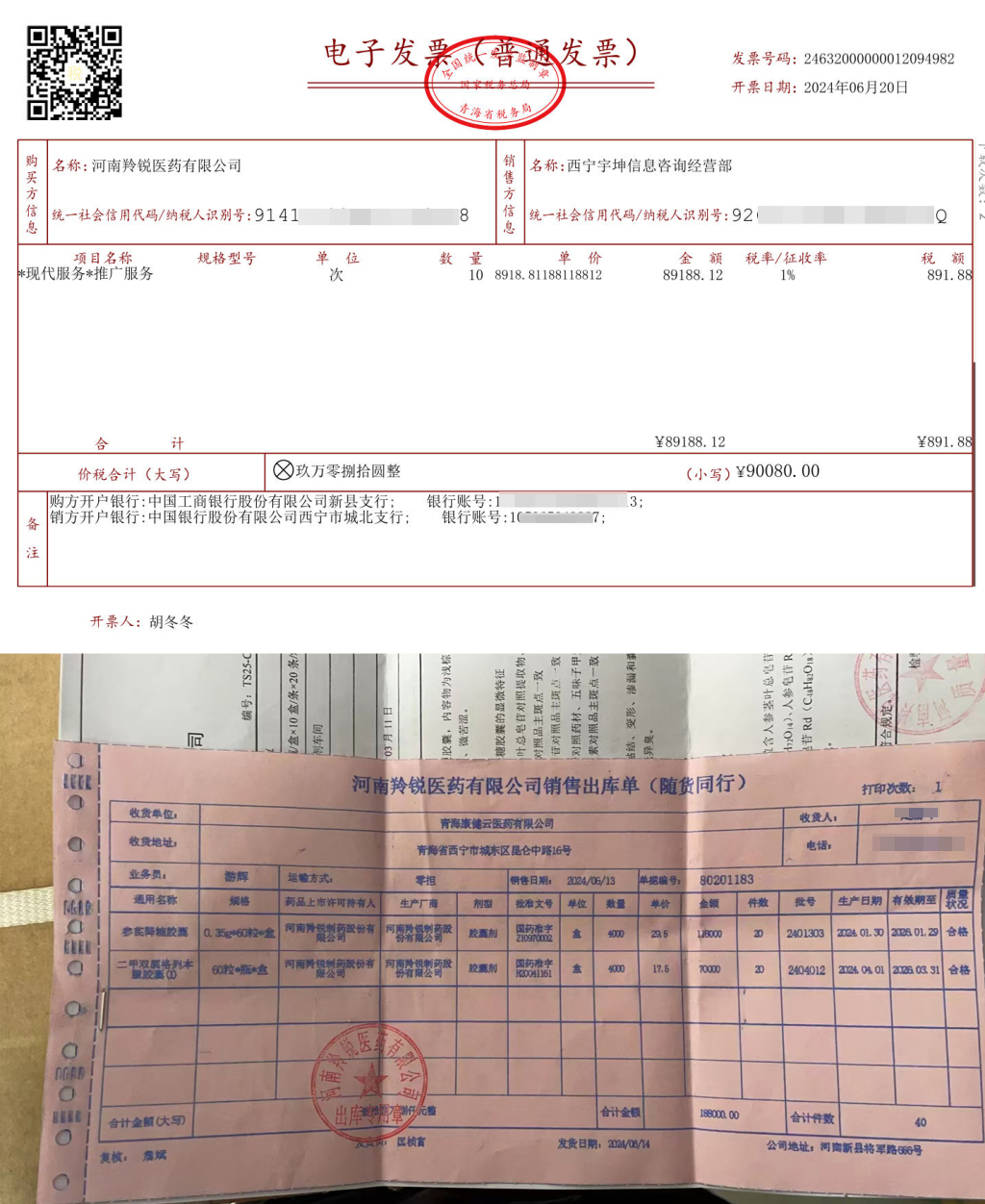

据澎湃新闻11月26日报道,近日,澎湃新闻报道了朱某、高某等人涉嫌敲诈勒索上市公司羚锐制药等未遂一案。案件中,高某向澎湃新闻提供的材料显示,其中一笔约18.8万元的采购中,约9万元为通过咨询公司开咨询发票的模式完成向双方销售人员返点,占到采购药品总价款的近50%,这一行为甚至在药企财务人员指导下完成。

药品价格,一直为舆论和公众所诟病。药价虚高,也一直是“看病贵”问题的痛点。药价为什么虚高,高在哪里,也是心知肚明的事,就是没法将这颗毒瘤彻底清除掉,没法给药价一个公开透明的环境。

药品集中采购,似乎解决了一些问题。实际上,有些药企,压根就不愿进入药品集中采购行列,而是继续走自己的“逍遥路”。其中,多方勾结,是药企能够不进入药品集中采购也能过得很好的主要原因之一。

像羚锐制药这起敲诈勒索案一样,真的只是不法分子的敲诈勒索那么简单吗?朱某、高某等苍蝇,会盯无缝的蛋吗?显然,药企是没有强有力的反击能力的,是内心也很虚的。药企财务人员指导下完成,这样的说法也是成立的。

虽然高某曝光的现象,需要通过深入调查才能弄清楚,但是,能够把情况表达得如此清晰,当然不会是编造事实。更重要的,类似案件并不十分复杂,只要把药企财务账本拿出来,看企业的生产成本是多少、出厂价格是多少,到了医院和患者手上,价格又分别是多少,就可以把其中的奥秘全部挖出来了。

实际上,在药企的出厂价格与患者的购药价格之间,相当一部分药品都是天地两个价,大头都被中间环节“吃”掉了。而这个中间环节,过去可能只是药品经营者和医院、医生等,现在,还多了开发票“专业户”、中间人的中间人等,吃药品利益的环节也越来越多了。

于是,我们需要追问,这样的现象,是个别现象还是普遍现象、个性案件还是普遍性案件呢?当如何查处、如何规范、如何解决这个问题呢?“看病贵”的问题,还有解决的办法吗?

首先,为什么集中采购价格与市场价格相差如此悬殊?价格管理部门能否对药品价格实行指导价?以羚锐制药生产的参芪降糖胶囊为例,0.35g规格,90粒/盒中选价格为25.01元,0.35*60粒*盒规格的药品的出厂价则达到29.5元,抗拒从严成相同规格,两者相差近1.8倍。那么,这款药品的成本价是多少呢?29.5元的出厂价,是实价还是虚开了发票的价格呢?市场价达到40—50元,又是如何形成的呢?价格相差这么悬殊,价格监管部门能查处吗?

第二,按照参芪降糖胶囊0.35*60粒*盒规格药品的出厂价,以及市场价,羚锐制药有没有虚开发票现象呢?有没有偷漏税呢?特别是集中采购价那么低,说明成本也很低,价差就很高,税收也要同步增加,那么,羚锐制药做到应税全税了吗?税务部门应当介入调查吧。由于羚锐制药是上市公司,证券机关也应当介入。

第三,药企过高的销售费用,到底都用在了什么地方,是否包括各种所谓的返点以及腐败支出。2024年年报显示,羚锐制药营收35.01亿元,销售费用高达15.97亿元,销售费用占比达到营收的45.6%。这种现象,并不只是羚锐制药一家,大多数药企的销售费用都是高得惊人。药品推广确实需要花钱,但绝不是返点、腐败等非法行为。

第四,为药企虚开发票的机构,都是正规机构吗?税务部门对这些机构开具的发票,有过检查吗?有没有税务人员与这些专门开票的公司相勾结呢?有没有为了一时的税款需要而暗中支持开票公司虚开发票呢?如果发现开票公司虚开发票,税务部门是如何查处的呢?这个问题不是小问题,它直接关系到税收秩序和营商环境。

第五,对返点收入应当如何认定,是正常收入还是违法收入,不是企业营销人员的中间人,特别是与医院有关系的人,收取这样的返点,算不算非国家公务人员受贿,有关方面应当就这个问题有一个比较明确的界定。因为,药企也好,药品经销商也罢,医院、药店等,都在围着这些中间人转,不仅中间人获取了大量利益,相关人员也获取了大量利益,从而让患者利益遭受巨大损失。

所以,羚锐制药的案件,绝非个案,而是药企的共性问题,必须全面检查,对药品成本与市场价相差悬殊的药品,都进行全面调查,把不该有的“成本”全部清除。或者,价格管理部门依据药品集中采购价格对市场价规定最高限价。当然,对创新药的药品价格,应当全面放开,推动药企创新。