苏州孙先生6万贷款被助理盗转,8年拉锯后签下的退赔协议竟白签

2017年8月,江苏苏州的孙先生爱人在付款时发现,自己光大银行“阳光贷”账户中的6万元备用金不翼而飞。更令他震惊的是,这笔钱竟是通过微信分三次悄然转出,其中6万元,分三次转入了公司前客户生产助理陈碧菲的账户,转出后微信交易明细全被删除。自此,一场横跨八年的资金被盗,受害人多次向苏州市吴中区公安局,吴中区人民检察院监督和案发地甪直派出所问询结果至今仍未对盗窃人处理。

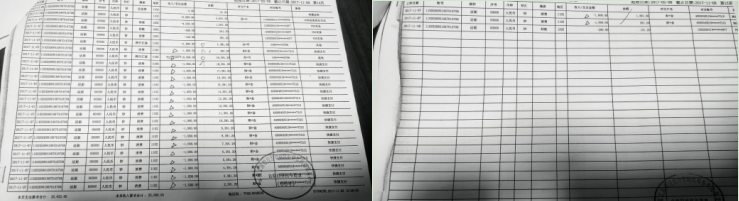

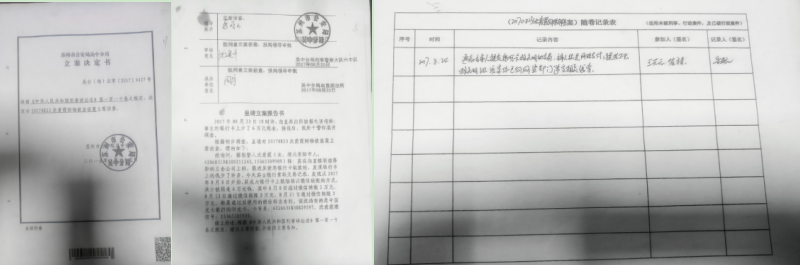

据孙先生提供的银行流水,2017年8月8日、13日和21日,其贷款账户内的6万元被陆续通过微信支付渠道转走。当他登录微信查看支付记录时,却发现相关转账明细已被彻底删除,仅能依靠银行流水,腾讯客服追溯资金去向。察觉异常后,孙先生于同年8月23日向苏州市吴中区甪直派出所报案,案件编号为吴公(甪)立字〔2017〕9427号,由民警朱航、陈栋受理。

(部分丢失钱款报案流水明细)

警方调查初期取得一定进展,确认有6万元资金最终流入陈碧菲个人账户。事后陈碧菲又向受害人转入2万元。令人费解的是,办案人员并未立即采取进一步措施冻结盗窃人账户或深入追踪4万元资金流向,导致后续多笔款项接连“蒸发”。

(相关报案记录)

2017年11月2日,孙先生再次报警——其妻子用于归还银行贷款的5900元,竟从工商银行账户转入陈碧菲微信。面对质问,陈碧菲回应称“是孩子玩手机误操作”,但无法提供合理解释。此次报案编号为吴公(甪)受案字〔2017〕13479号,但案件依旧停滞不前。

随着调查深入,更多疑点浮出水面。孙先生梳理公司及个人财务记录发现,除上述6万元外,公司账户另有24147.12元资金异常支出;支付宝账户曾在2017年4月27日被转走12500元,去向不明;此外,一张工商银行卡通过微信支付累计转出33875元,其中2万元在短短10分钟内分20次转出,操作极其反常。

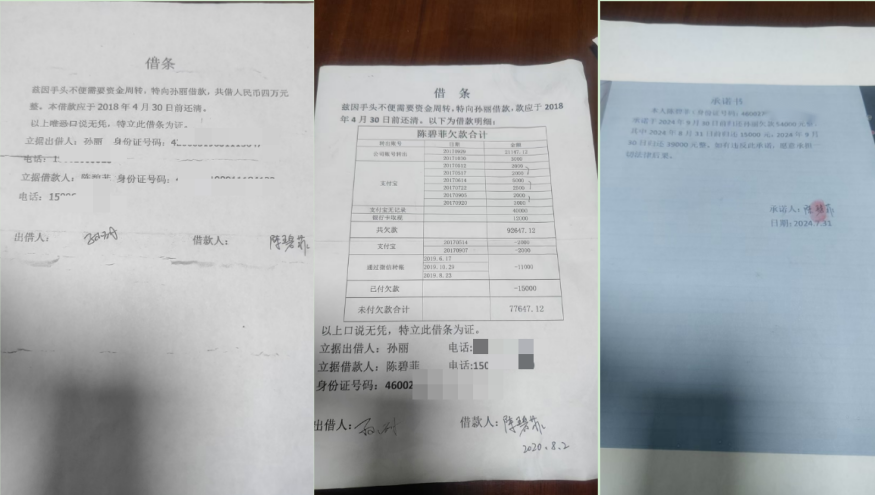

更蹊跷的是,2020年8月2日,陈碧菲突然出具两张借条:一张写明“借款4万元,2018年4月30日前归还”,却无借款日期;另一张虽注明“借款时间为2020年8月2日”,却又声称该款应于2018年还清。时间逻辑严重矛盾,疑似伪造债务凭证以规避法律责任。

(陈碧菲打的4万借条,及归还款承诺书)

孙先生表示,他曾多次尝试与陈碧菲协商解决,承诺只要全额退款便不再追究,但对方仅退还部分款项后便失联。八年来,他先后向吴中区人民检察院申请立案监督、拨打市长热线反映情况、请求上级公安机关介入,均未获得实质性回应。

2024年底,孙先生尝试联系腾讯客服调取原始支付数据,被告知“涉及他人隐私,需警方调查函件”方可提供。当其将此信息反馈给办案单位时,仍未推动案件进展。

“办案人员到底是在查案,还是在压案?盗窃人曾说”就算把她搞进去,坐个十年八年,出来后才能给钱,态度嚣张。孙先生质疑,“政府部门的效率为何如此低下?是否存在人为干扰或利益链条?”他强调:“借是借,窃就是窃。未经同意转移他人财产,就是盗窃!”

据孙先生讲述,该事件仍有超过数万元资金去向成谜,尤其是那笔失踪的3.3875万元,丢失款项,派出所民警回复,在侦查。

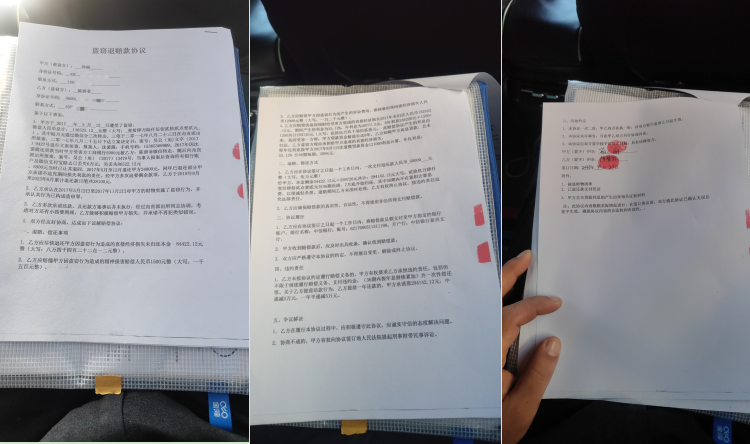

2025年4月孙先生通过网络发声,事情有了转机,在执法人员的调解下,其与陈碧菲达成并签署了《盗窃退赔款协议》。孙先生本以为该协议能为这场横跨八年的资金纠纷画上圆满句号,但谁知陈碧菲并未按照原本约定好的协议履行职责。

《盗窃退赔款协议》

孙先生表示:“签署协议本意是谅解陈碧菲主动认案吴公(甪)受案字〔2017〕13479号丢失33875元,及退赃退赔被害人的损失但我却感受到了深深欺骗和忽悠。因对方未按照约定好的方案履行,该协议已经失去意义。我希望执法单位能推动案件,重启调查,调查盗窃人2017年资金去向,依法将盗窃人陈碧菲服法。”

法律界人士指出,本案涉及《中华人民共和国刑法》第二百六十四条关于盗窃罪的规定及相应的处罚,盗窃公私财物,数额巨大:且一个月内多次盗窃。同时,伪造借条、提供虚假陈述可能涉嫌妨害做证或诈骗,应依法追责。

此案也敲响警钟:公众务必加强个人信息保护意识,避免将大额银行卡绑定至社交软件,切勿泄露身份证、验证码及支付密码。尤其警惕“熟人作案”——信任不应成为安全漏洞。

如今,孙先生仍在等待一个公正的结果。“法律不该是违法者的保护伞,”他说,“它应该是保护每一个守法公民的权利。”

来源:微博https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405231176058536059

免责声明:本文中的所有信息、观点和素材均来源于网络,不代表本媒体的立场和观点。我们不对文章内容的真实性、完整性或准确性承担任何责任。若您认为本文侵犯了您的版权或其他权益,请务必及时通知我们,我们将在第一时间删除相关内容。