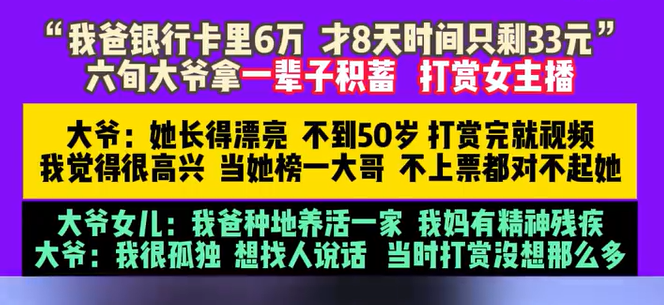

2025年9月10日,河南周口一位六旬老人的哭声撕开了一个普通家庭的隐秘伤口。李大爷蹲在褪色的藤椅前,反复抽打着自己的脸,嘴里念叨着"对不起女儿"。老人靠种地养活家人,老人的妻子是个残疾人,平时袜子烂洞都舍不得扔,8天内竟通过直播打赏、裸聊开房,将银行卡里6万多元积蓄挥霍一空,仅剩33元。

一、从"大哥"到"猎物"的身份转换

据李大爷女儿描述,父亲打赏的女主播通过"老乡"身份建立初步联系,在直播中频繁发起PK,用"大哥求守护,爱你"的话术刺激消费;下播后则通过裸聊(脱衣视频)突破其心理防线。当李大爷成为"榜一大哥"后,双方关系进一步升级至线下见面并开房。直到银行卡余额预警,这场持续8天的"情感交易"才被家人发现。

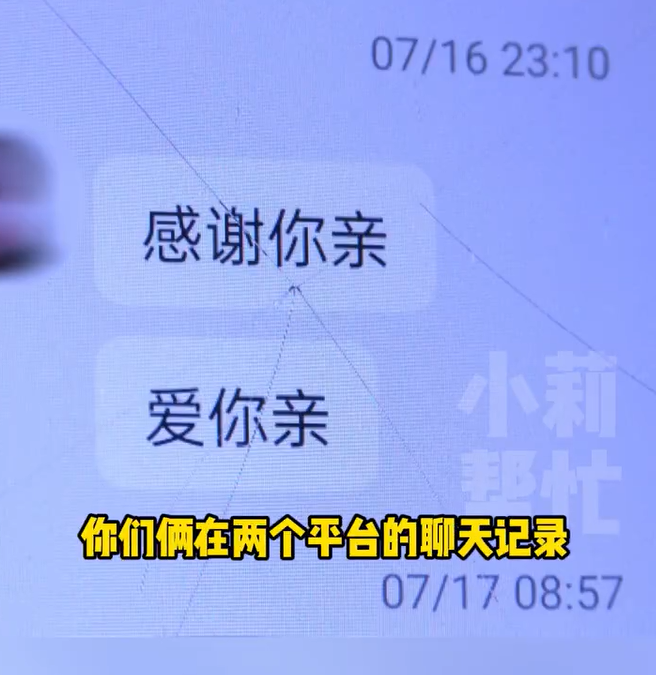

聊天记录显示,女主播的互动具有明显的情感引导特征:“大哥求守护”“爱你”“不上票对不起我”等话术高频出现;PK环节则设置"限时守护""冲榜奖励"等机制,强化即时反馈。李大爷的打赏行为呈现出从"偶尔支持"到"持续加码"的递进轨迹,符合典型"冲动型消费"的行为模式。

二、孤独需求与技术机制的双重作用

李大爷的家庭状况为理解其行为提供了背景:瘫痪的妻子需要照料,83岁的母亲身患残疾,女儿在外务工。这种"上有老下有小"的生存压力下,老人日常社交圈极度狭窄——菜市场的寒暄、村口的闲坐,构成了主要人际互动。心理学研究显示,60岁以上独居老人中,42%存在中重度孤独感,这种情绪缺口极易被即时互动的直播场景填补。

软件平台的技术设计则放大了这种需求。算法通过浏览记录精准推送同类主播,"老乡""同龄"等标签强化亲近感;PK功能的即时排名机制制造"不进则退"的焦虑;虚拟礼物的"守护值"设定将情感投入量化为可见的数字排名。这种"情感-数据-奖励"的闭环设计,让老年用户在虚拟空间中获得现实中难以满足的存在感。

值得注意的是,类似现象并非孤例。"假靳东"事件中,老年女性因情感缺失沉迷虚构人设;"白城大姨"通过网络直播虚构恋爱关系,吸引数十位老人跨城"赴约"。这些案例共同指向一个社会现实:当传统情感支持系统(家庭、社区)功能弱化时,网络平台正在成为部分老年人的"情感代餐"。

三、自愿打赏还是情感操控?关于打赏行为的法律性质,目前存在两种主要观点。部分网友认为"成年人应为自己的选择负责",指出李大爷作为完全民事行为能力人,需承担打赏的法律后果;

另一种声音则强调"情感操控下的自愿不具完全效力",认为女主播利用老年人心理弱点实施诱导,平台未尽审核义务,应承担相应责任。

而律师认为如果女主播裸聊,诱导打赏,则存在违法行为,需要退还相关款项,甚至涉嫌传播淫秽物品牟利罪。李先生希望退还一半费用,经过协调女主播家人退还1万元。

行业监管层面,针对老年用户的直播规范尚存空白。尽管《网络直播营销管理办法》要求平台建立未成年人保护机制,但对老年群体的特殊保护缺乏明确规定。部分平台虽设置"大额打赏提醒"功能,但实际执行中常因"用户已确认"为由免责,导致老年用户易因操作失误或情感冲动超额消费。

李大爷的遭遇折射出老龄化社会的深层课题:当老年群体的情感需求无法通过传统渠道满足时,如何构建更健康的情感支持网络?

家庭层面,子女需要从"物质赡养"转向"情感赡养"。李大爷的女儿坦言"平时忙工作,一周最多视频一次",这种"形式化陪伴"难以填补老人的精神空虚。心理学研究表明,每周2次以上、每次30分钟的深度交流,能有效降低老年群体的孤独感。

平台层面,需建立老年用户保护机制。这包括:加强直播内容审核,对诱导打赏、虚假人设等行为提高处罚力度;设置"老年模式",限制单日打赏额度并增加二次确认流程;建立"情感关怀"专区,引导老年用户参与兴趣社群而非单一互动。

社会层面,社区应发挥"情感缓冲带"作用。上海、北京等地的"老年大学""银发驿站"实践显示,通过组织兴趣小组、集体活动,能有效提升老年群体的社会参与感。当老人在现实中获得价值认同,虚拟世界的"情感依赖"自然会减弱。

这场7万元的打赏风波,最终应成为一面镜子:既照见老年群体对情感连接的渴望,也照见家庭、平台与社会在老龄化进程中的责任缺位。或许比追问"钱能否追回"更重要的,是我们能否为每个老人,在现实中点亮一盏温暖的灯。

评论列表