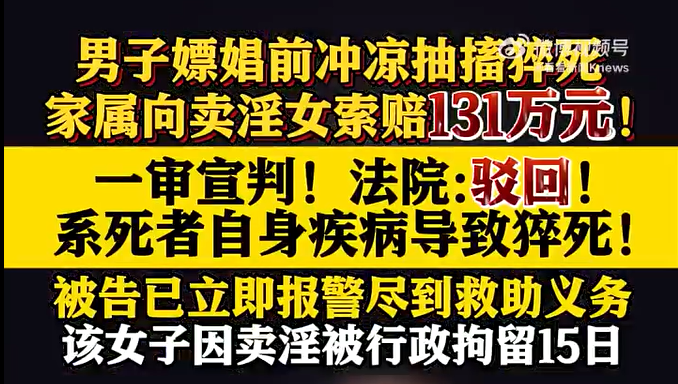

2025年9月,53岁的谢某乙因与X交易者罗某进行第5次性交易时突发疾病猝死,家属以“未及时拨打120延误抢救”为由,将罗某诉至法院索赔131万元。最终法院驳回全部诉求——这场因意外引发的纠纷,揭开了法律与人性最真实的碰撞。

一、“救助义务”法律不要求“完美拯救者”

家属的核心逻辑很简单:“若罗某直接打120而非先报警,或许谢某乙能活。”这种“假设性补救”的思维,在类似纠纷中屡见不鲜——老人超市滑倒要赔、患者医院离世要追责,总有人试图用“如果做了A,结果就不是B”的假设转嫁责任。但法律的“因果关系”从不依赖“假设”,而是看行为与结果是否存在必然联系。

罗某发现谢某乙异常后,第一反应是拨打110。这一行为完全符合普通人在紧急情况下的应激逻辑:性交易本就隐秘,面对陌生人突发疾病,报警既是寻求专业帮助,也是规避自身风险的本能。更关键的是,110同步转接120的机制下,从报警到医生到场仅用10分钟,远超“合理救助时间”的范畴。

法律从未要求普通人对他人突发疾病承担“无限救助义务”。试想,若要求罗某在慌乱中精准判断“先打120还是110”,甚至要求其具备专业急救技能(如心肺复苏),这是对“救助义务”的过度苛责。法律的善意,在于保护“善意救助者”,而非用“完美标准”绑架普通人。正如一位网友的感慨:“换作是我,可能连报警都会手抖,更别说判断打哪个电话了。”

二、拒绝“和稀泥”才是对公平的守护案件判决公布后,超90%的网友批评家属“死哪讹哪”。这种集体共鸣背后,是公众对“讹诈式维权”的深恶痛绝。

近年来,类似“谁弱谁有理”的案例并不少见:老人故意碰瓷索要赔偿、家长以“孩子受伤”为由向游戏厅索赔、甚至有人因自身疾病去世后向无关场所追责。这些案件的共性是:行为人自身存在过错(违法或疏忽),却试图通过“弱势身份”转嫁责任。若法院妥协,不仅寒了“守法者”的心,更会助长“闹则有理”的歪风。

本案判决的“解气”,恰恰在于它坚守了“无过错不担责”的底线。谢某乙作为完全民事行为能力人,明知嫖娼违法仍主动参与,其死亡本质是自身健康风险与违法行为共同作用的结果。罗某虽参与违法交易,但无加害行为且履行了基本救助义务,若因对方的违法行为被判赔偿,相当于法律在说:“你违法了,但我要替你的错误买单。”这种逻辑一旦成立,只会让更多人产生“反正有人兜底”的侥幸心理。

想起此前佛山老人借厕猝死案,法院同样驳回家属索赔——商家无偿提供厕所属“好意施惠”,破门报警已尽义务。这些判决传递出明确信号:法律可以同情弱者,但绝不会为非法行为或过失行为“背锅”。这种“冷”的判决,恰恰是对社会公平最“暖”的守护。

三、违法的代价,从来不该由他人承担这起案件最令人唏嘘的,是谢某乙的“双重悲剧”——他因自身疾病失去生命,又因家属的错误维权,让两个家庭陷入纠纷。

从法律看,谢某乙的行为违反《治安管理处罚法》,本应承担行政责任;从道德层面,性交易的隐蔽性本身就暗含风险——交易对象的身体健康状况、环境的不确定性,都是无法预判的隐患。但总有人抱有“只要自己小心,违法就不会出事”的侥幸心理。

这让我想起另一起真实案例:某男子在朋友聚会上大量饮酒,散场后独自驾车回家,途中车祸身亡。家属将同饮者告上法庭索赔百万,最终法院驳回,理由是“私人时间饮酒属个人行为,同饮者无强制劝酒或追踪义务”。两起案件的相似之处在于:违法行为的风险,必须由行为人自行承担。

作为普通人,我们或许无法完全避免意外,但至少可以选择“不将自己置于违法的风险中”。谢某乙的悲剧提醒我们:生命的脆弱或许无法掌控,但对法律的敬畏、对自身行为的责任意识,却是我们可以坚守的底线。

当罗某因X交易被行政拘留时,她的行为已受法律惩戒;当谢某乙家属因无理索赔败诉时,法律的底线已清晰传递。这不是“冷漠”,而是对“谁错谁担责”的坚守,对“守法者无须为违法者买单”的捍卫。

生命的逝去值得同情,但比同情更重要的是:我们能否从这起案件中学会,对自己的行为负责,对他人的权利保持敬畏。毕竟,一个健康的社会,从来不是靠“谁弱谁有理”来维系,而是靠“谁错谁担责”来支撑。

评论列表