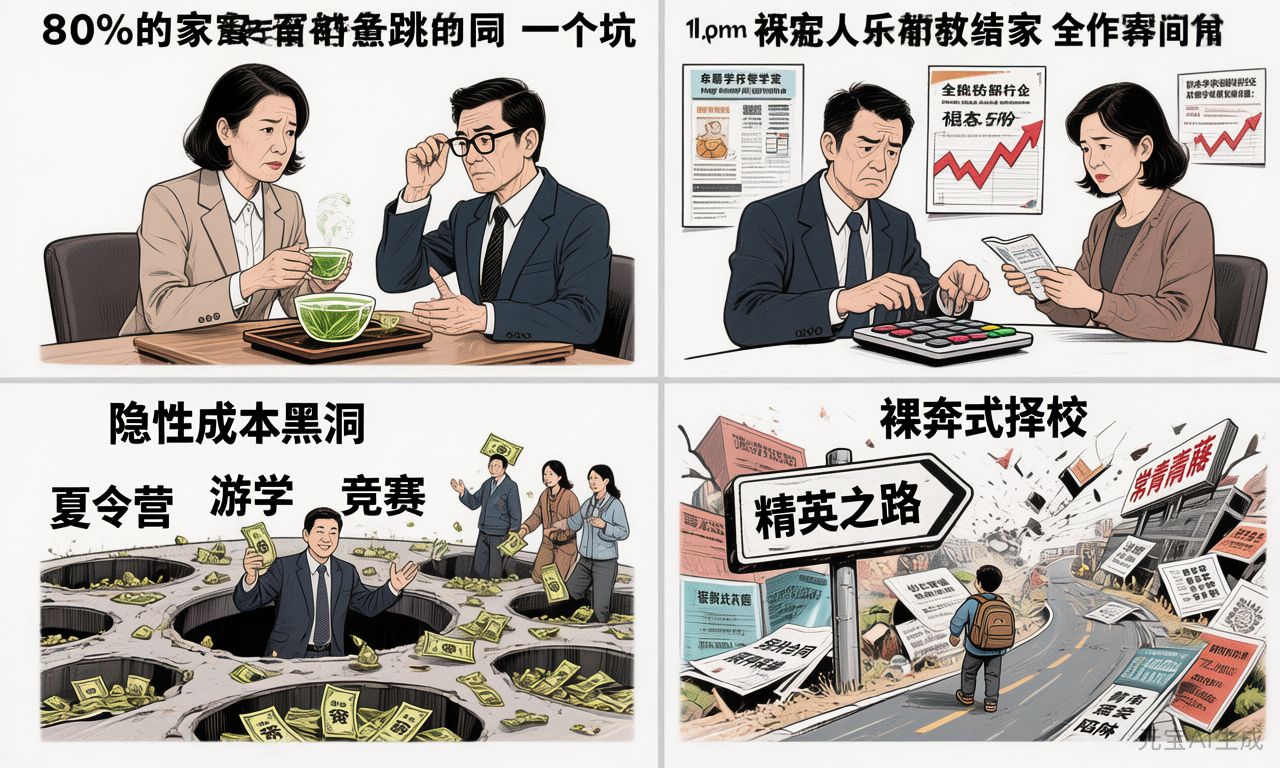

学费涨不涨已经不重要了!上周和某国际学校招生办的老同学喝茶,三杯龙井下肚,她推了推眼镜对我说:“姐,现在市场上80%的送孩子读国际路线的家长,脑子一热,都在往同一个坑里跳!我们审核材料的时候看得明明白白,都替他们悬着心!”她摇了摇头,掰着手指头给我细数那几个最典型的“坑”:

一、 极限学费,在“断供”边缘走钢丝这是最致命的。很多家长算教育支出,不是看家庭“能承担多少”,而是看学校“最多能收多少”。他们把家庭总收入算到极致,把理财收益和老人补贴都加上,刚好覆盖学费,甚至要动用祖辈的养老本钱。这叫“裸奔式择校”,家庭财务没有任何抗风险能力。一旦遇到行业震荡、裁员降薪、老人大病等变故,教育资金链说断就断。我们看着那些家庭资产证明,都知道他们未来五到八年,活得会如履薄冰。

二、 只看学费,不问“隐藏成本”家长眼里只有学费数字,但我们眼里全是“开销”。他们为了入学资格砸锅卖铁,却忘了夏令营、国际竞赛、课外辅导、假期游学,尤其是那些标榜“全人教育”的学校,隐性开支就是个无底洞。更别说很多家庭为读国际学校举家搬迁,还要同时承担房贷和校区附近的高额房租,经济压力直接翻倍。

三、 被“精英叙事”迷惑,忽视真实教育路径很多家长被各种“常青藤摇篮”、“全球Top50直通车”的宣传冲昏头脑。为了一个十年后才可能兑现的承诺,牺牲掉当下亲子陪伴、素质教育、兴趣培养的所有可能。全家围着孩子的功课连轴转,家庭关系高度紧张,亲子温情消耗殆尽。教育是培育人的,不是包装履历的,更不是赌概率的。我们见过太多孩子,在高压下逐渐失去学习热情,最终与预期相去甚远。

四、 盲目加杠杆,迷信“教育投资”有些懂点理财的家长,玩起了“借贷养学业”的危险游戏。用信用贷、消费贷凑学费,或者用多张保单质押来支撑前几年的教育开支。这在经济上行、收入增长时是“投资”,在当下就是“豪赌”。一旦收入波动、利率上调或孩子发展不及预期,教育投入瞬间崩盘,到时候不仅学业中断,还可能背负沉重债务。

五、 孤注一掷,把家庭变成“教育独角兽”这是最令人感慨的。一个家庭,将所有积蓄、所有现金流、所有未来期望,都押在了一条教育路径上。这意味着这个家庭失去了应对危机的所有弹性,没有余钱改善生活、投资健康,更没有能力抓住教育以外的任何发展机会。整个家庭的希望全系于一个孩子的学业表现,脆弱得不堪一击。

“所以我说,学费涨不涨,真的已经不重要了。重要的是你家庭的‘教育承受力’。教育应该是孩子成长的翅膀,而不是押上全家未来的赌注。在当下,教育质量比学历光环更重要,孩子的心理健康比升学结果更珍贵。”