当现代工程邂逅五千年文明积淀,当数字智能对话城市集体记忆,中国高铁站已然演变为承载多元价值的文化载体。本文选取太原、上海、杭州三地车站为样本,解析这些融合历史纵深、地域特质与科技创新的立体文化空间,聆听新时代中国的行进足音。

大地经纬间的文明坐标在广袤的国土上,1465座高铁站犹如璀璨星座,串联起总长4.37万公里的钢铁动脉。这些建筑杰作既是交通节点,更是城市文化的立体叙事者——或以建筑语汇诉说往昔,或以创新设计标注当代,持续演绎着"站城共荣"的现代寓言。让我们走进几座典范之作,破译它们的文化密码。

太原站堪称建筑界的抒情诗人。这座诞生于1907年的百年老站,经数次涅槃重生,如今巍然矗立于迎泽区建设南路。每当《人说山西好风光》的旋律从双钟楼中流淌而出,太行山的雄浑与吕梁的壮美便化作音符,温暖着每位旅人的心房。

3.6万平方米的建筑体量内,传统与现代奏响和谐二重奏:北同蒲线与大西高铁在此共舞,历史回响与时代强音交织成独特的时空韵律。这座车站以百年实践诠释:文化传承从来不是简单的复刻,而是创造性的对话。

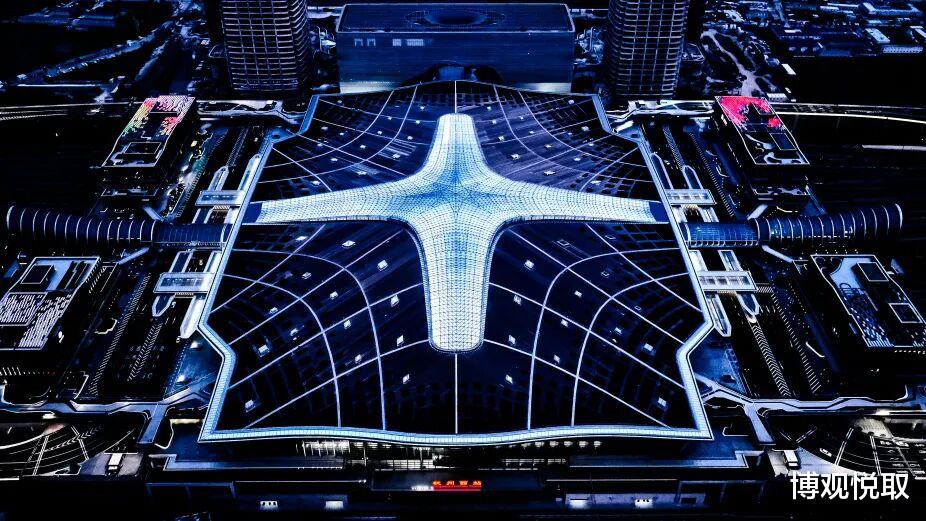

若说太原站是历史的“守望者”,太原南站则是未来的“开拓者”。位于小店区的它,地处太原高新区、经济技术开发区及武宿物流区三大园区的核心地段,作为中国铁路太原局集团有限公司管辖的一等站,更承担着郑太客专、石太客专等四条高铁干线交汇的重任。不仅让它成为山西省面积最大的铁路客站,更以“站城融合”的理念,将高速铁路与公交、地铁、出租等市政交通无缝衔接,编织出立体交通网络的“山西样本”。

其站房外墙采用仿清砖石材幕墙,斗拱飞檐的设计取自唐朝宫殿的经典形制,既延续了晋商大院的厚重底蕴,又以现代工艺重现“唐风晋韵”的美学基因。当旅客穿过站厅,抬头望见飞檐下的光影流转,便会明白:所谓“地域特色”,从来不是简单的符号堆砌,而是文化内核与建筑语言的深度共鸣。

上海站的故事始于1876年吴淞铁路的第一声汽笛。历经世纪沧桑,这座车站以"高架候车、南北开口"的创新格局重获新生,43公顷的土地上,通透的建筑形态与9.3万平方米的开放空间,共同书写着"海纳百川"的城市宣言。从蒸汽时代到智能纪元,这里始终是向世界敞开的文化窗口。

被杭州人亲切称为"城站"的杭州站,自1906年起便与这座城市命运交织。其"粉墙黛瓦"的建筑意象,将"淡妆浓抹总相宜"的江南美学演绎得淋漓尽致。7.9万平方米的空间里,高效流线与诗意栖居完美统一,使这里既是交通枢纽,更是乡愁的具象化身。

这些车站以空间为纸、文化为墨,绘制出流动的文明长卷。它们是历史的见证者,记录城市变迁的轨迹;是创新的实验室,探索未来出行的可能;更是文化的传播者,向世界展示中国设计的智慧。当复兴号飞驰而过,这些文化地标正以独特的建筑语言,讲述着属于这个时代的中国故事——因为真正的旅程,从抵达那一刻方才开始。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

时光经纬中的城市印记:五座高铁站的文化解码(北京朝阳站、南宁东站、吉林站、沈阳站)

穿越时空的驿站:当建筑艺术邂逅千年文脉的高铁站巡礼(遵义站、无锡站、苏州站、上海南站、宁波站)

一文了解国家重点铁路工程:沈丹客专上的那些超级隧道工程

从夷洲到宝岛:解码中国台湾五千年历史中的发现、经营与光复印记

流动的文明殿堂:中国高铁站的文化叙事艺术》

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络\国家铁路集团

【版权声明】未经授权许可谢绝转载。