1984年深秋,香港中环一场晚宴正在39层的私人会所里举行。落地窗外,维多利亚港的夜景灯火璀璨,四位中年男人围坐在圆桌旁,他们是李嘉诚、李兆基、郭得胜和郑裕彤——香港四大家族的创始人。

那一晚,他们正在讨论中英联合声明签署后的机遇。没人想到,40年后的今天,这四个家族的命运会如此不同。

2025年7月1日,新世界发展的一纸公告打破了夏日的宁静:郑志刚辞任非执行董事及非执行副主席职务,即日生效。同一天,公司宣布获得882亿港元的再融资协议,将债务到期日延至2028年。

这不是简单的人事变动,而是香港四大家族时代落幕的最新注脚。

一、第三代的败退

郑志刚的出局,来得并不突然。

早在去年9月,这位哈佛大学毕业、哥伦比亚大学艺术史硕士就已经卸任新世界发展行政总裁,当时的理由是"投放更多时间于公共服务"。但真实情况是,新世界发展出现了上市20年来的首次亏损,净亏损196.7亿港元。

一个数字足以说明问题:在郑志刚执掌的7年里,新世界发展市值蒸发超过720亿港元。

郑志刚曾试图用自己的艺术理念改造传统地产业。他创立的K11品牌将艺术与商业结合,在香港确实获得了成功。但当这种模式复制到内地时,却遭遇了水土不服。

截至2024年,K11在大中华区运营34个项目,但据业内人士透露,内地所有K11商场的销售额加起来,可能不及一个普通购物中心。2023年内地K11商场平均出租率仅为78%,远低于香港90%以上的水平。

更要命的是,这种文化商业模式需要巨额投资。新世界发展的债务如滚雪球般增长,到2024年底,综合债务净额达到1246.3亿港元,净负债比率57.5%,远超行业健康水平。

5月30日,新世界发展史无前例地延期支付34亿美元永续债利息,这是公司上市20年来首次延期付息。消息传出后,股价单日暴跌超过6%。

如今,882亿港元的再融资协议虽然缓解了燃眉之急,但郑志刚的彻底出局,标志着郑氏家族第三代接班计划的调整。接替他的是公司老臣马绍祥,这意味着新世界发展将回归更加务实的经营策略。

二、时代的终结

郑志刚的败退,只是香港四大家族时代终结的一个缩影。

今年3月17日,恒基兆业创始人李兆基在家中安详离世,享年97岁。至此,香港四大家族的创始人中,只有96岁的李嘉诚还健在。

这些创始人的相继离世,象征着一个时代的终结。他们的成功,很大程度上得益于香港独特的历史机遇。

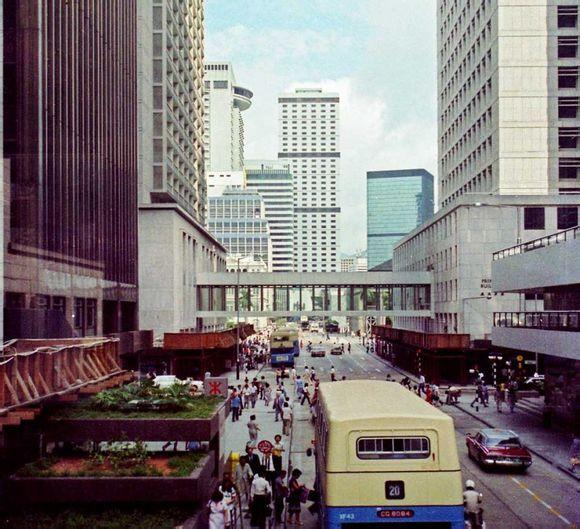

上世纪60年代,香港制造业起飞,人口急剧增长,对土地的需求爆发式增长。四大家族敏锐地抓住了这个机会。

李嘉诚1967年香港暴动期间逆势抄底地产,从此一发不可收拾。他曾说:"别人恐惧时我贪婪,别人贪婪时我恐惧。"这句话成为他投资哲学的写照。

李兆基更是传奇,从做五金生意起家,1963年与郭得胜合作成立新鸿基企业,成为香港最大的地产开发商之一。他对土地价值的判断几乎从未失误,被誉为"亚洲股神"。

郭得胜的新鸿基地产以建筑质量著称,被誉为"香港地产业的劳斯莱斯"。他的三个儿子虽然偶有争议,但在重大决策上基本保持一致。

郑裕彤从珠宝生意起家,1970年代进入地产业,建立了横跨多个行业的商业帝国。他与李嘉诚的关系最为密切,两人经常合作投资。

到了1990年代,四大家族已经成为香港经济的重要支柱。但时代的车轮滚滚向前,他们曾经依赖的外部环境正在发生根本性变化。

三、结构性困境

最直观的变化体现在数据上。

世邦魏理仕最新数据显示,2025年第一季度香港甲级写字楼空置率升至17.5%,创下历史新高。仲量联行的报告更显示,截至4月底,香港整体写字楼空置率达到13.7%。

这种高空置率反映了香港经济结构的深层变化。随着内地经济的快速发展,香港作为内地与国际市场桥梁的作用正在弱化。许多跨国公司开始直接在内地设立总部,而不是通过香港中转。

更严重的是,地缘政治的紧张局势也对香港造成了冲击。中美贸易摩擦、金融脱钩等因素,都对香港的国际金融中心地位产生了影响。

在这种背景下,传统的地产开发模式面临着前所未有的挑战。高力国际预测,2025年香港写字楼租金将下跌10%,空置率将攀升至19%。

四大家族必须寻找新的增长点,或者接受一个相对平稳的发展阶段。但转型从来都不是一件容易的事情,它需要魄力、智慧,更需要时间。

四、传承的困境

代际传承的复杂性,进一步增加了转型的难度。

老一辈创始人大多经历过战乱和贫困,他们的经营哲学是务实、稳健、专注。而新一代接班人往往接受过良好的西式教育,视野更开阔,也更具理想主义色彩。

这种差异在郑志刚身上体现得最为明显。他的K11理念在当时确实具有前瞻性,但执行过程中的激进策略带来了巨大风险。

相比之下,其他家族的传承相对平稳。李嘉诚的长子李泽钜经过多年历练,2012年正式接班,经营风格相对稳健。目前长和集团总资产达到2600亿港元,李嘉诚本人以373亿美元继续稳居香港首富。

新鸿基的郭氏兄弟虽然偶有分歧,但在重大决策上基本能够保持一致。公司业务稳定,财务状况良好。

李兆基的两个儿子李家杰、李家诚在父亲生前就已经开始共同管理恒基地产。李家杰负责内地业务,李家诚负责香港业务,分工明确。

这种差异很大程度上源于不同的传承策略。成功的传承往往需要更长的时间准备,更多的实践历练,以及更好的制度安排。

五、新的开始

郑志刚的出局虽然令人唏嘘,但也可能是新世界发展重新出发的开始。

882亿港元的再融资协议为公司争取了宝贵的时间,债务到期日延至2028年6月30日。这意味着新世界发展在未来几年内不会面临直接的流动性危机。

同时,公司也在积极推进资产出售。2024财年已出售80亿港元非核心资产,2025财年的出售目标提升至260亿港元。

更重要的是,随着郑志刚的离开,郑氏家族第三代的传承计划正在调整。郑志刚的妹妹郑志雯今年4月进入新世界董事会,担任提名委员会成员。相比于哥哥的艺术气质,她更加务实,可能会带来不同的管理风格。

从更长远的角度看,香港四大家族的故事远未结束。他们拥有深厚的资本积累、广泛的商业网络和丰富的管理经验。在新的历史条件下,他们仍然有可能找到新的发展路径。

关键是能否在保持传统优势的同时,适应新的市场环境。这不仅仅是商业策略的问题,更是对时代变化的深刻理解。

那场1984年的晚宴已经过去了40年,当年的四位创始人如今只剩下李嘉诚还在世。但他们创建的商业帝国依然屹立,他们的子孙后代也在继续书写着家族的传奇。

只是这个故事的主角已经换了一茬,舞台也变了模样。在这个充满不确定性的时代,唯一确定的是变化本身。

那些能够拥抱变化的,将继续书写传奇;那些无法适应的,只能成为历史的注脚。