在东京千代田区东北部,那片仅约0.5平方公里的街区——「秋叶原」,早已超越地理坐标的意义,成为全球“二次元”文化版图中无可替代的“精神地标”。它是「御宅族」口中的“耶路撒冷”,是动漫游戏爱好者的“朝圣麦加”,更是日本亚文化从边缘走向主流、从本土辐射全球的缩影。当世界各地的粉丝怀揣着对《新世纪福音战士》的执念寻找初号机模型,或是为AKB48的“可触摸偶像”公演抢票,当《原神》的巨幅海报与昭和时代的电子零件店在街头并肩而立,「秋叶原」早已用数十年的蜕变证明:它不仅是一个商业街区,更是一部活态的“二次元”文化进化史。而这部历史的开篇,并非动漫与手办,而是满街的电子元件与电器叫卖——从喧嚣的电器街到璀璨的“二次元”圣地,「秋叶原」的转型之路,藏着文化与商业共生的密码。

图源:matcha-jp.com

一、从电流到像素:电器街的“二次元”基因觉醒

「秋叶原」的“二次元”基因,并非凭空诞生,而是深植于其作为“电器街”的历史土壤中。这条街区的崛起,始终与时代技术浪潮同频共振,每一次产业迭代,都为最终的文化转型埋下伏笔。

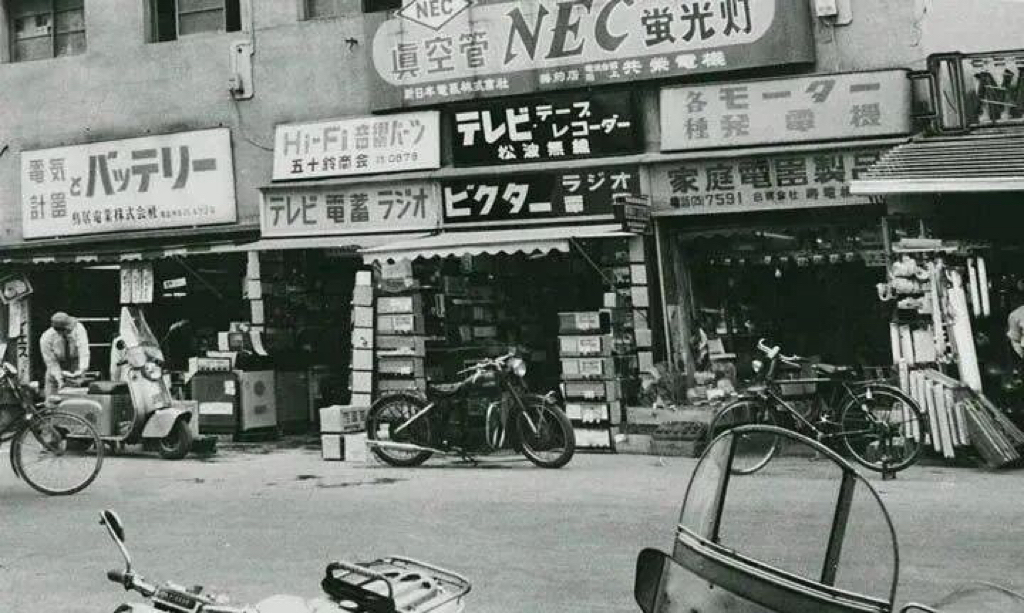

战后的废墟之上,「秋叶原」的故事从“电流”开始。1945年东京大空袭后,这片靠近东京大学的区域因美军遗留电子设备的交易,逐渐形成电子零件黑市。彼时,附近日本电气学院的学生将自制电器摆摊售卖,零散的摊贩在1952年被广濑商会整合为“电工材料商业联盟”,以“薄利多销”的策略打响名号——这是「秋叶原」“电器街”的雏形。随着1950-70年代日本经济高速增长,电视、冰箱、洗衣机等家电需求爆发,「秋叶原」凭借密集的电器卖场和齐全的品类,成为日本家电销售的核心枢纽,巅峰时期不到1平方公里的区域占据全国家电销量的10%,Radio Kaikan大楼(收音机会馆)成为其标志性符号,彼时的「秋叶原」,是“硬核技术”的代名词,电子发烧友能在这里淘到零件,亲手组装出一整套可运行的电脑。

下图:1950年代,「秋叶原」“电器街”的雏形(图源:新京智库)

追捧立体环绕音效;1980年代任天堂家用游戏机的兴起,又让这里悄然埋下“游戏基因”——电器街开始出现游戏专卖店,成为日本游戏产业的前沿阵地。到1990年代,家电市场竞争饱和,个人电脑(PC)取代家电成为主流,「秋叶原」“三代数码市场”成型,电脑硬件、软件及周边店铺遍布街头,这为后续“二次元”文化的入驻提供了关键的“技术土壤”:PC的普及不仅是工具的更新,更培育了一批熟悉数码产品、热衷虚拟娱乐的年轻群体,他们正是未来“御宅文化”的核心受众。

下图:1990年代,「秋叶原」“三代数码市场”成型(图源:bilibili)

真正的“文化转向”发生在1990年代末,一场经济危机与一部动画的碰撞,彻底激活了「秋叶原」的“二次元”潜力。1989年日本泡沫经济破裂,利率从2.5%飙升至6%,股市楼市暴跌,社会压力下的日本青年中出现“蛰居族”(Hikikomori)群体——他们拒绝社交,沉迷网络,在虚拟世界中寻找慰藉,这为“御宅文化”的滋生提供了社会土壤。1997年,《新世纪福音战士》(EVA)剧场版的热播成为“导火索”:这部融合哲学思考与科幻元素的动画,不仅引发全民讨论,更带动周边产品狂潮,创造了300亿日元的经济效益。手办大厂“海洋堂”敏锐捕捉到需求,在「秋叶原」开设分店,没想到销量远超预期——彼时的「秋叶原」,既有数码产业积累的年轻客群,又因远离新宿、涉谷的饱和动漫市场而拥有租金优势,很快成为手办商家的“新战场”。

短短几年间,手办店、动漫周边店如雨后春笋般进驻,2000年后,作为电器街象征的Radio Kaikan大楼(秋叶原无线电会馆),超半数店铺已被动漫、游戏商品占领。「秋叶原」的“四代ACG市场”正式成型,从“卖电器”到“卖文化”,从“技术硬核”到“情感共鸣”,电器街的电流声逐渐被动漫歌曲与手办开箱声取代,一场文化蜕变就此完成。

下图:陪伴「秋叶原」数十年的老地标Radio Kaikan大楼(秋叶原无线电会馆)图源:matcha-jp.com

二、“次元”交织的文化生态:「秋叶原」的独有魅力与空间密码

如今的「秋叶原」,早已不是单一的“动漫街”,而是一个多元、立体、充满沉浸式体验的“二次元”文化生态系统。其独特性,既藏在街巷的每一处细节里,也体现在商业逻辑与文化表达的深度融合中。

1、文化特色:从“商品消费”到“情感朝圣”

「秋叶原」的核心魅力,在于它将“粉丝经济”转化为可触摸的文化体验,让“二次元”从虚拟走向现实。这种体验,首先体现在“IP巡礼经济”的深度渗透——IP不再是印在商品上的图案,而是流动的“文化货币”。在这里,全年无休的IP联动是常态:今天可能是《原神》包下世嘉一号馆打造快闪店,神里绫华的海报与《新世纪福音战士》的绫波丽海报在街头“隔空对话”;明天可能是《Love Live!》主题咖啡厅推出限定餐点,菜单设计成角色“圣遗物”,店员以角色口吻与顾客互动。“限定”是这里的消费关键词:限量版手办、独家周边、期间限定活动,精准击中粉丝对“稀缺性”与“参与感”的追求——购买一件周边,不再是单纯的消费,而是一次“朝圣”,一张能在社交平台证明“在场”的文化标签。

沉浸式体验则让“打破次元壁”成为可能。作为女仆咖啡厅的诞生地,「秋叶原」的这类业态早已超越“餐饮”范畴——2001年开业的Cure Maid Café以维多利亚风格营造优雅氛围,女仆会为顾客呈上造型如艺术品的“爱心特制餐”,轻声道一句“欢迎回家,主人”;而animate Café则与热门IP深度绑定,顾客在享用印有角色拉花的咖啡时,还能参与声优见面会等限定活动。这些咖啡厅不是简单的“角色扮演”,而是精心构建的“叙事空间”——从背景音乐到餐具设计,从店员互动到主题活动,每一处细节都在将粉丝拉入心仪的“二次元”世界,让“与角色共处”的幻想成为现实。

下图:维多利亚风格的Cure Maid Café女仆咖啡馆(图源:matcha-jp.com)

更难得的是,「秋叶原」始终保持着“新旧交融”的温度。在高耸的现代化商场背后,藏着如Mandarake、骏河屋这样的“时光藏宝洞”:Mandarake的8层建筑里,货架上沉睡着上世纪80年代的绝版漫画、90年代的中古游戏卡带,空气中弥漫着旧纸张与塑料的混合气息,吸引着资深藏家“考古”;骏河屋则以实惠价格提供经典手办,让年轻人也能淘到父辈青春里的“回忆杀”。这种“时间回廊”般的生态,让「秋叶原」跨越代际——Z世代追逐最新的《原神》周边,他们的父辈则在中古店找回组装第一台电脑时的兴奋,不同年龄层的文化记忆在这里共生。

偶像文化的“在地化”更是「秋叶原」的独特标识。2005年,AKB48在「秋叶原」唐吉诃德商场8楼开设专属剧场,以“可以见面的偶像”为卖点——粉丝能通过日常公演、演出后握手会,近距离见证偶像成长,这种“养成式互动”,与追连载漫画、玩恋爱养成游戏的心理机制高度契合。即便后来成为全球顶级偶像团体,AKB48仍保留着「秋叶原剧场」的公演,因为这里是其“基因发源地”。如今,「秋叶原」聚集了众多地下偶像团体,她们的人设、表演融入动漫元素,成为“活在三次元的二次元角色”,为粉丝提供了从虚拟到现实的情感寄托。

下图:AKB48在「秋叶原」唐吉诃德商场8楼开设的专属剧场(图源:youtube)

2、空间布局:紧凑街巷里的文化脉络

「秋叶原」的文化魅力,还与其“浓缩而分层”的空间布局密不可分。这片核心仅0.5平方公里的街区,以JR「秋叶原站」为中心,通过网格状街道串联起不同功能分区,每一条街巷都承载着独特的文化功能。

交通枢纽是其吸引人流的基础。JR「秋叶原站」是「山手线」、「总武线」等多条铁路的换乘站,「日比谷线」也在此设站,周边还有「御茶之水站」、「神田站」环绕,形成密集的轨道交通网——便利的交通不仅让本地御宅族频繁到访,更让海外游客能轻松将「秋叶原」纳入行程,成为其“全球朝圣地”地位的硬件支撑。

下图:JR「秋叶原站」周边密集的轨道交通网(图源:ecomo-rakuraku.jp)

街区内部则呈现“功能分区明确又相互渗透”的特点。主干道中央通沿线是传统电器与现代商业的交汇地:友都八喜(Yodobashi-Akiba)大楼矗立于此,低层销售最新电器,中层是动漫游戏专区,高层则是音乐与周边商品,见证着「秋叶原」从电器街到“二次元”圣地的转型;Radio Kaikan大楼作为“秋叶原起点”,底层仍保留着电子零件店,中层是手办与动漫商品,高层则是主题咖啡与偶像展演空间,一栋楼便是街区的“微型进化史”。

神田明神大道周边则是“二次元核心区”:Animate「秋叶原」总本店——这座7层的动漫专门店外墙挂满巨幅海报,店内从动画漫画到声优周边一应俱全,甚至会举办专属声优活动;小巷深处藏着女仆咖啡厅一条街,每隔30米便有身着女仆装的店员分发传单,Cure Maid Café等经典店铺隐匿其中,营造出“闹中取静”的沉浸式氛围;AKB48剧场位于唐吉诃德8楼,虽藏于商场内部,却因“会员抽奖入场”的稀缺性,成为粉丝心中的“圣地中的圣地”。

而每周日的“步行者天国”(中央通禁止车辆通行),则让「秋叶原」的文化活力彻底释放。这条临时“T台”上,Cosplayer寻找最佳拍摄背景,“痛车”车主展示爱车,街头艺人和舞者挥洒热情——这里没有“观众”与“表演者”的界限,每个人都能成为镜头焦点,成为「秋叶原」最直观、最包容的文化展示窗口。

这种紧凑的空间布局,让不同业态相互赋能:电子零件店吸引着技术爱好者,他们可能因好奇走进隔壁的手办店;主题咖啡厅的顾客,或许会顺路去Animate购买同款周边;AKB48的粉丝,在等待公演时会逛逛周边的中古店——人流在街巷中自然流动,形成“一站式”的“二次元”消费闭环。

下图:每周日的“步行者天国”,让「秋叶原」的文化活力彻底释放(图源:youtube)

三、未来回响:“二次元”圣地的挑战与可能

踏入2025的「秋叶原」,正站在新的十字路口。它依然是全球“二次元”文化的标杆,但人口结构、技术变革、城市更新与国际竞争,都在倒逼这片街区寻找新的平衡。未来的「秋叶原」,会走向何方?

首先面临的是“受众迭代”的考验。日本少子老龄化趋势下,“御宅文化”的核心群体——1980-90年代出生的一代逐渐步入中年,而Z世代更倾向于线上娱乐与手游,对实体店铺的依赖度下降。如何持续吸引年轻群体?或许答案藏在“轻量化体验”中:ACOS等店铺将Cosplay元素融入日常穿搭,从定制美瞳到角色发卡,降低尝试门槛;《原神》等海外IP的大规模入驻,也在吸引全球年轻玩家——「秋叶原」若能持续拥抱新兴IP,将线上热度转化为线下体验,或许能抓住新一代粉丝的注意力。

互联网的冲击则要求商业模式进一步“数字化转型”。疫情期间,知名动漫店“虎之穴”关闭秋叶原旗舰店,转向线上;Laox免税店则改造「秋叶原」门店,强化“体验式消费”,通过线下展示引流线上购买。未来的「秋叶原」,不会是“放弃线下”,而是“线上线下深度融合”——直播带货展示限定周边、线上预约主题咖啡厅座位、虚拟偶像与线下活动联动,这些尝试或许能让实体街区突破地理限制,触达更广泛的全球粉丝。

城市再开发与“文化特色保护”的平衡,是更深刻的命题。东京都政府在「秋叶原站」东口兴建高层综合大楼,引入写字楼、酒店,吸引了上班族与家庭客,让街区客群更多元,但也推高了租金,迫使部分小型特色店铺搬迁。而「秋叶原」的魅力,恰恰在于那些“草根生长”的中古店、同人商店——如何在更新中保留这些“文化基因”?或许可以借鉴“租金补贴”“文化保护区划定”等方式,让Radio Kaikan这样的老建筑与新大楼共存,让电子零件摊贩与新潮IP快闪店共生,避免街区沦为“标准化商业综合体”。

国际竞争的加剧,也让「秋叶原」亟需重新定义“核心竞争力”。中国、韩国、泰国的“二次元”商圈正在迅速崛起,分流客源。而「秋叶原」的独特性在于其“文化发源地”的底蕴——它是女仆咖啡的诞生地,是AKB48的起点,是EVA周边热潮的策源地,这种“历史沉淀”无法复制。

站在2025年的节点回望,「秋叶原」从电器街到“二次元”圣地的蜕变,是技术、文化、商业与政策共同作用的结果;而它的未来,或许藏在对“变与不变”的把握中——变的是商业模式与呈现形式,不变的是对“二次元”文化的热爱与包容。当《原神》的霓虹与昭和时代的电子零件店依然在街头共存,当Cosplayer与上班族在“步行者天国”擦肩而过,「秋叶原」依然是那个“永远在更新的文化生命体”。

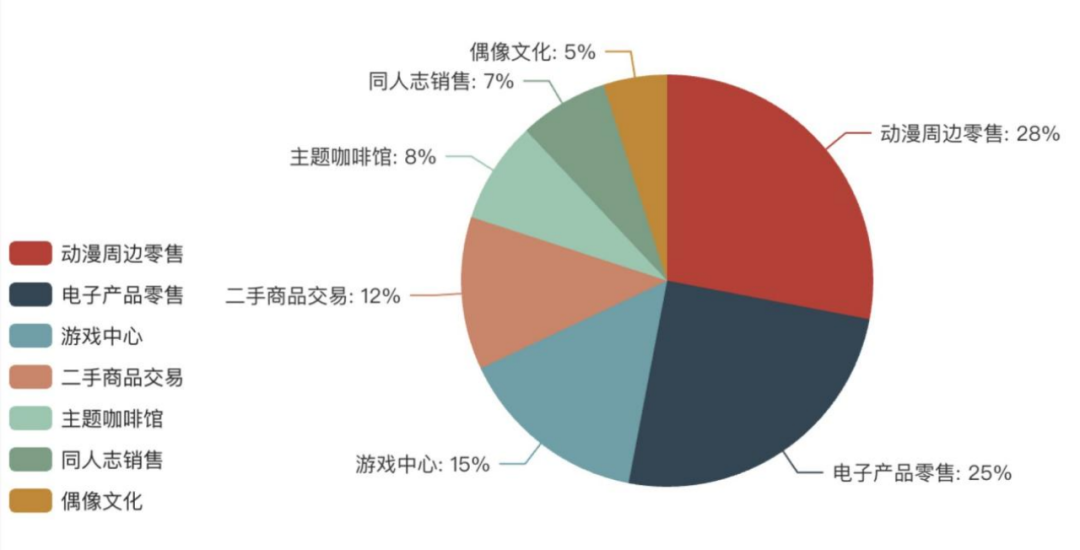

下图:「秋叶原」的业态占比(图源:公众号三川汇文化科技)

「秋叶原」的下一次蜕变会是什么样?是虚拟偶像与真人偶像的同台公演?是元宇宙技术打造的“沉浸式二次元街区”?还是更多海外IP在这里扎根生长?答案或许还未写就,但可以肯定的是,只要这片街区依然能承载粉丝的热爱与想象,它就永远是那个让全球“二次元”爱好者心动的「秋叶原」。这场从电器街开始的文化旅程,仍在继续。

原创作者:上海产业转型发展研究院常务副院长

责任编辑:林欣蓝

策划审核:夏 雨